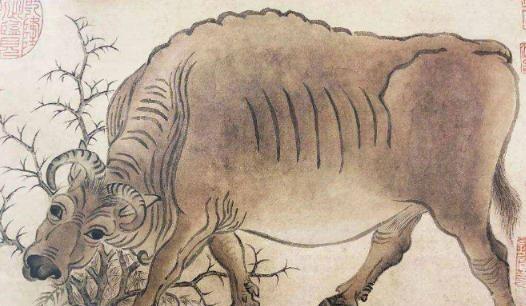

1977年,千疮百孔的国宝《五牛图》被送到故宫修复,哪知孙承枝展开画卷后,直接将一盆热水泼了上去,众人顿时傻眼了…… 孙承枝不是随便冒出来的“愣头青”,他是故宫博物院的资深古画修复专家。20世纪50年代,他就加入了文物修整组,跟着多位修复大师学艺,练就了一身真本事。他从小就对古代艺术品着迷,几十年的经验让他对古画的脾性摸得门儿清。修复《五牛图》之前,他已经修过不少棘手的文物,技术扎实,心态也稳。可即便如此,把热水泼到国宝上,还是让人捏了把汗。 说起这盆热水,真是修复过程中的高光时刻。1977年,《五牛图》被送到故宫时,画面的情况糟透了。污渍层层叠叠,破洞随处可见,传统的清理方法根本没法下手。孙承枝打开画卷,仔细观察后,决定用热水清洗。这招听着简单粗暴,但其实有讲究。古画上的污渍多是长时间积攒的尘土和氧化物,普通的干擦或化学药剂可能会伤了画面的颜料和纸质。而热水能软化这些顽固污渍,让它们慢慢溶解,又不至于破坏画的根本。 当然,这不是随便泼一盆水就完事。孙承枝事先肯定做了大量准备,估计还拿别的废纸试过手,确认热水不会把画搞烂才敢动手。可现场的人哪知道这些内幕?眼睁睁看着热水泼上去,画卷湿漉漉地摊在那儿,谁不吓得腿软?结果呢,污渍真就一点点淡了,五头牛的轮廓慢慢清晰起来。这一步成功,算是给整个修复开了个好头。 热水清洗只是第一步,真正的挑战还在后面。《五牛图》上光破洞就有好几百个,大大小小,像筛子似的。孙承枝得把这些洞一个个补起来,还得保证补完后画看着自然,不能有修过的痕迹。这活儿有多细致?拿放大镜盯着看,一针一线都不能马虎。修复古画的纸得用跟原画差不多的老纸,浆糊也得特制,黏性、干湿度都得拿捏得死死的。 除了补洞,还有个更费神的步骤——去命纸。啥叫命纸?就是画背后托着的衬纸,时间长了会发霉、变脆,拖画的后腿。孙承枝得把这层命纸揭下来,换上新的。这活儿听着简单,做起来却要命。他整整花了五天,小心翼翼地操作,生怕一不留神把画撕了。八个月的时间,他几乎天天泡在修复室里,手上功夫没停过,脑子也没闲着,得随时调整方案,确保每一步都万无一失。 经过这八个月的“抢救”,《五牛图》终于恢复了模样。五头牛又活灵活现地站在画上,线条清晰,颜色柔和,连唐代画风的韵味都找回来了。1977年底,这幅画正式修好,被珍藏在故宫博物院,后来成了研究唐代艺术的重要资料。偶尔对外展出时,来看的人都啧啧称奇,谁能想到这画曾经破得不成样子? 孙承枝的功劳不小。他不光修好了《五牛图》,还给后来的文物修复定了标杆。那时候的修复条件可没现在好,工具简陋,资料也少,全靠手艺和经验顶着。他用实际行动证明,文物修复不是死板地照书干,得因地制宜,敢想敢试。 《五牛图》的故事,不只是孙承枝一个人的传奇,也是咱们国家文物保护的一个缩影。这幅画能活到今天,靠的是无数像孙承枝这样的人默默付出。文物这东西,看着是死的,其实承载着历史和文化,是活的记忆。可惜啊,时间和战乱不长眼,好多宝贝都没能熬过来。《五牛图》算幸运的,碰上了好时候,也碰上了好手艺。 再说孙承枝,他修完《五牛图》也没闲着,继续干修复这行,把经验传给了下一代。他的名字跟这幅画绑在了一起,成了文物圈里的佳话。有人可能会问,用热水泼画是不是太冒险了?其实这事儿得两面看。孙承枝敢这么干,背后是多年经验撑着,不是瞎胡来。可要是换个没把握的人,估计画就真完了。这也说明,文物修复这行当,既需要技术,也得有胆识,但前提是心里有底。 说实话,孙承枝这人挺牛的,一般人哪敢拿国宝开涮啊?可他硬是凭本事把事儿干成了。现在想想,那盆热水泼下去,真是神来之笔。不过这也提醒咱们,文物保护不是闹着玩的,得靠真功夫。像《五牛图》这样的宝贝,能留下来不容易,得多珍惜。孙承枝走了,可他的手艺和精神还在,挺让人佩服的。 再说这画本身,五头牛看着多憨厚啊,唐代人能画成这样,真不简单。每次去故宫看到类似的展品,心里都挺感慨——这不光是画,是老祖宗留下的根儿。文物修复这活儿,累是累了点,可干好了,能让这些根儿活下去,值!