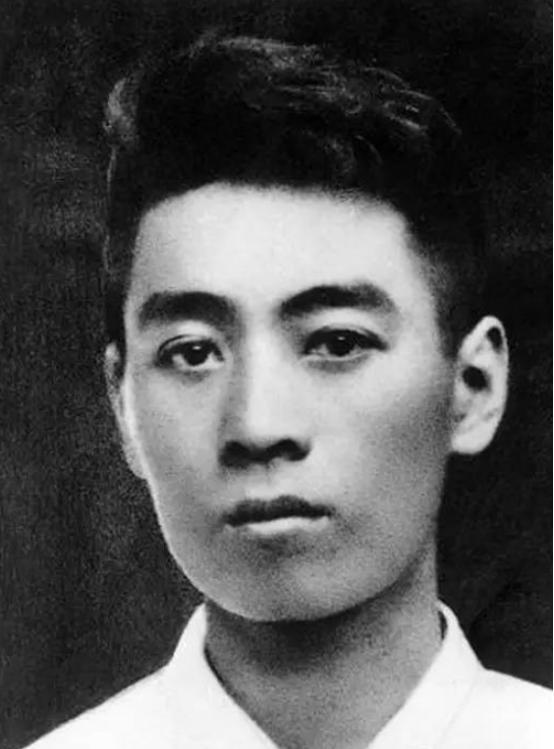

周恩来:一个光荣而不朽的名字 周恩来少年时代在天津、东北等地求学,其间受到新文化运动的影响,逐步接触并接受马克思主义。 在南开中学时期,他就表现出对国家命运的强烈关切。 1920年,他赴法国勤工俭学。 1921年春,经组织确认,他正式加入中国共产党。 归国后,周恩来迅速投身于党组织的领导工作。 1927年,他成为中共中央常务委员会成员,并在同年参与领导八一南昌起义,推动中国共产党创建人民军队。 此后,他长期在党内担任重要职务,参与指挥全国范围的革命斗争。 1929年,他在中共中央“九月来信”中提出了“先有农村红军,后有城市政权”的判断。 1937年卢沟桥事变后,周恩来作为中共代表常驻国民政府首都重庆。 此阶段他不仅参与艰苦复杂的国共谈判,还统筹党在国统区的地下工作。 抗战胜利后,周恩来继续承担谈判重任。 1949年中华人民共和国成立前夕,他在西柏坡参与组建新政权的准备工作,并主持起草《中国人民政治协商会议共同纲领》。 1949年,新中国宣布成立后,周恩来被任命为国务院总理,并兼任外交部长。 他在外交部成立大会上明确指出,中国不再重复旧中国被动外交的屈辱史,强调独立自主、坚定不移的外交方针。 在外交工作的初期,他多次主持制定核心外交政策,强调不依附任何大国,积极争取发展中国家的支持。 1953年,他提出和平共处五项原则。 次年,他率团赴日内瓦出席有关朝鲜和印度支那问题的国际会议。 在会议期间,他耐心斡旋,多方沟通,成功促成印度支那地区实现停战。 他强调协商解决争端的必要性,使中国的和平主张得到国际广泛关注和认可。 1955年,周恩来作为中国代表团团长出席亚非国家万隆会议。 在这次会议上,他提出“求同存异”的外交主张,突破了冷战格局下的二元对立观念。 中国因此赢得众多亚非国家的理解。 周恩来经常亲自处理国务院各种文件、听取各方面汇报,事无巨细。 1960年前后,面对自然灾害和政策失误造成的严重经济困难,他提出“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,积极推动农村经济恢复。 在重建经济的同时,周恩来高度重视科学技术的发展。 在“两弹一星”工程中,他担任中央专门委员会主任,全面统筹原子弹、氢弹、导弹和人造卫星的研制工作。 即便在动荡时期,他也保障了这一工作的连续性与推进。 1966年3月,河北邢台地震造成重大人员伤亡和财产损失。 地震发生当日,他即召开国务院紧急会议,连夜作出救灾部署,并在次日晚间抵达灾区况。 他顶风而立发表讲话,坚持让百姓顺风站立。 多年来,周恩来将国家大事与百姓琐事同样看重。 1957年,在一次国际电影节上,他记得一位电影演员多年以前女儿患病的情况,具体到病症和恢复状况。 这种近乎苛刻的记忆力与他对民众的深切情感。 他对个人安危和名利从不计较。 即使在动荡时期,仍竭力保持党和政府工作的正常运行。 面对复杂局势,他多次调和矛盾,设法保护干部和知识分子,他清楚,若无人坚守底线,国家机器将陷入瘫痪。 长期高强度工作对他身体造成极大透支。 他经常在深夜批阅文件。 根据秘书及随员回忆,他常年每天只睡四五小时,重要时期甚至连续通宵工作。 在万隆会议期间,他几乎每天只休息三小时,白天应对高强度会谈,夜间召集随团人员讨论对策、修改文本。 1972年,周恩来被确诊患上膀胱癌,病情迅速恶化。 此后的两年里,除去短暂的13天,他几乎每天工作超过12小时。 直至1974年,邓小平从联合国会议归国,他才住进医院,并在当日接受了大型手术。 住院期间,周恩来在医院内召集会议20次,会见外宾65批,亲自出院主持会议20次以上,并与干部、各界人士就工作问题深入交流超过200次。 1975年初,他忍病前往长沙,面见毛泽东,就四届全国人大的人事安排进行磋商。 同年,他在四届人大一次会议上作政府工作报告,提出通过“两步走”实现“四个现代化”的战略设想。 1976年,周恩来逝世,举世哀悼。 参考文献:[1]李晓衡,彭林.周恩来精神融入青少年思想道德教育研究[J].赤峰学院学报(哲学社会科学版),2025,46(2):80-83