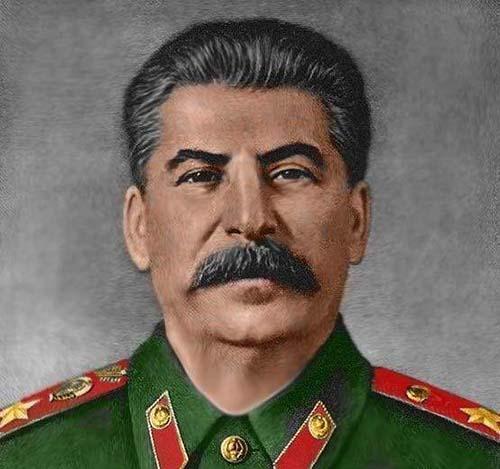

二战期间,斯大林对打败仗的将领极其残酷,短短四年时间内,238名少将以上的高级将领被他判处死刑。 二战期间,苏联作为对抗纳粹德国的主战场之一,经历了惨烈的战争洗礼。1941年6月22日,纳粹德国发动了巴巴罗萨行动,对苏联发动突然袭击,试图以闪电战术迅速击溃苏军,达到征服苏联的目的。 这场出其不意的进攻打破了之前的和平,苏联军队措手不及,迅速陷入了严峻的防守困境。 亚历山大·安德烈耶维奇·巴甫洛夫作为当时西方面军的司令员,是一位有着丰富军事经验的将领,尤其对坦克技术十分熟悉。他在军事战略上的保守和错误判断,致使苏军在关键战役中遭受重创。 巴甫洛夫对坦克的理解与德国装甲部队的看法截然不同,他认为坦克在战场上只是辅助兵力,不应该作为主攻力量整合运用,缺乏对机械化战争未来趋势的前瞻性认知。 这场战争考验的不仅是军队的战斗力,更是苏联领导层的决策智慧。约瑟夫·斯大林作为苏联的最高领导人,始终坚持严厉惩治军中失职行为,以保持军队的战斗力和战争的严肃性。 在战败的阴影下,斯大林展现了对将领极端苛刻的一面,实际上,二战期间被判处死刑的高级将领多达238人,体现出斯大林意志的铁腕与军纪的严苛。 巴甫洛夫司令对坦克兵力的低估,不仅仅是个人的判断失误,也反映出苏军初期对于机械化战争理念的滞后。 他命令分散使用坦克,将它们分配给步兵师,而不是组建成具有机动和突破能力的装甲兵团。这一战术使得苏军在对抗快速机动作战的德军装甲部队时处于被动状态。 德军在战术上则实施了灵活的侧翼突破,他们没有硬碰硬地穿越苏军正面防线,而是选择绕开重兵布置的比亚韦斯托克防线,迅速迂回进入苏联腹地,切断了苏军的后勤和支援线。 这种机动作战能力极强,使德军在短时间内切割并包围了苏军大量部队,导致防线崩溃。 在发生这场失败的当晚,克里姆林宫气氛异常紧张。斯大林拒绝接受来自前线的含糊信息,亲自召集最高军事领导层和内务人民委员部(NKVD)代表,严肃询问战场态势。 他的脸色冷峻,语气中充满了不满,他斥责巴甫洛夫和其他高级将领的轻敌与失职,认为他们是造成苏军惨败的直接原因。斯大林决定以铁的纪律进行军中整肃,迅速撤销了巴甫洛夫的职务。 调令下达当天,巴甫洛夫与其他西方面军高级军官被召回莫斯科,途中便被密切监视,进行严格管制,切断了与外界的任何联系。 抵达莫斯科后,这批将领被送入军事法庭,接受一系列严肃审查和讯问。审查过程包括重现战时的每一个关键节点,细致询问每个指挥决策和战例,还原失败根源。 巴甫洛夫试图解释由于突袭的突然性、苏军装备和人员准备的不足,以及协调困难造成的失败,但这些辩诉无法打动法庭。审判中最为致命的是,法庭认定他和其他将领未能贯彻最高领导下达的防御措施,过度保守,未能发挥苏军潜在的战斗力。 判决宣布当天,巴甫洛夫和核心指挥人员被判以战败罪,以及玩忽职守等多项罪名,判处死刑。这一判决迅速被执行,显示了斯大林对军队纪律的铁腕管理,也警示整个苏军系统不可有丝毫松懈和疏忽。 这场审判在当时的苏联社会引起了极大震动。军队中弥漫着恐惧和紧张的气氛,所有将领开始严肃对待每一次命令的执行,生怕自己的失误酿成更大败局,同时招致灭顶之灾。斯大林借此加强对军队的控制,确保指挥系统的绝对服从。 西方面军的惨败和巴甫洛夫事件成为苏联军队在二战初期沉痛的教训。斯大林的惩处行为极具威慑力,使不少将领在战斗中更严谨地执行命令。苏军开始加强装甲兵力量的建设,从战术到战略逐步调整,对德国的闪电战法进行有效应对。 随着战争进行,苏军机械化和现代化进程加速,大批年轻指挥员借此崛起,充分发挥了坦克集团军的优势,开始扭转战局。斯大林对失败将领的严厉态度维持了军纪,但同时也带来不小的紧张,部分冤案和过度惩罚在后期批判中被重新审视。 巴甫洛夫的处决虽成定局,但苏联军队没有被打垮,反而经过不断调整和总结教训,逐渐成为摧毁纳粹德国的主力。在整个战争期间,238名少将以上将领被处死,这一数字反映出斯大林政权下军队内部残酷的竞争和高压管理模式。 战争结束后,这段历史被作为苏联军队改革中严酷警示的一个片段反复提及。 苏联军官团不断汲取教训,在斯大林强有力的领导下逐步反击纳粹,最终取得了二战胜利。巴甫洛夫虽然未能幸免于难,但他的悲剧也揭示了战争中的残酷现实和高层决策的严苛环境。 苏军的蜕变,离不开无数将领的奉献与牺牲,更离不开斯大林那个年代所形成的独特军事文化与政治环境。虽然手段严厉,但正是这种极端的压力,促使苏联军队在关键时刻快速调整,最终逆转了战争局势。