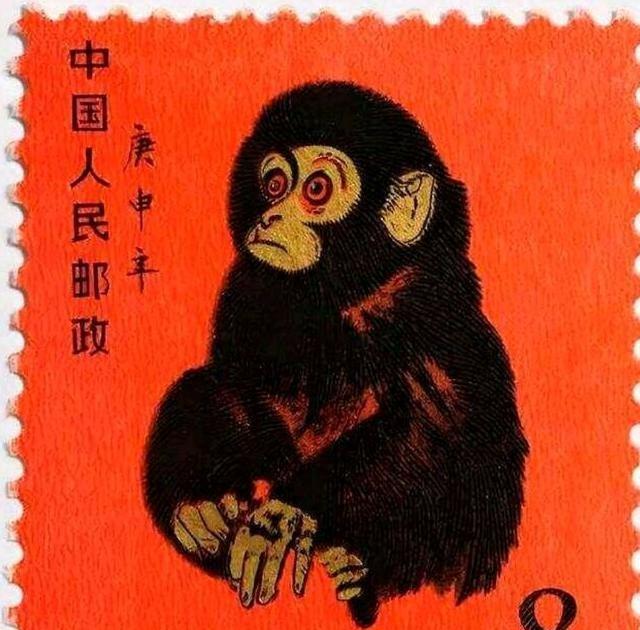

1980年,武汉邮政局的普通职员秦先生,为了完成工作任务,咬牙花96元买下了15版滞销的猴票,谁能想到,这个看似平凡的选择,竟成为改变他一生的关键时刻。 1980年的武汉,秦先生只是邮政局里一名普普通通的职员,每天按部就班地工作,拿着微薄的工资养家糊口。那年,他接到了一项任务:推销一批滞销的《庚申年》猴票。这批邮票是新中国首枚生肖邮票,设计精美,却因种种原因卖不动。邮局为了清库存,要求员工想办法消化,秦先生无奈之下,只能自掏腰包,花了96元买下15版。这笔钱在当时可不是小数目,差不多是他三个月的工资,家里经济本来就紧巴,这下更是雪上加霜。 这枚猴票的来头其实不小。1980年2月15日,邮电部正式发行《庚申年》猴票,面值8分,一版80枚,总发行量约443.16万枚。设计上,它由著名画家黄永玉操刀,猴子形象活灵活现,再加上影雕套印工艺,让图案细腻又有层次感。按理说,这样的邮票应该很受欢迎,可现实却恰恰相反。当时正值改革开放初期,老百姓的收藏意识还没觉醒,邮票在大家眼里就是寄信用的工具。猴票的黑色底色也不讨喜,有人觉得贴在信封上不吉利,甚至还有“贴猴票流财”的说法,导致它在市场上无人问津。 秦先生买下这15版猴票,完全是为了完成任务保住饭碗。他压根没想过这些邮票会有什么特别价值。回家后,他小心翼翼地把它们塞进柜子深处,就再也没多看一眼。妻子知道这件事后,心里挺不痛快,觉得这96元花得太冤枉,但也没多说什么,毕竟日子还得过下去。谁也没料到,这批被嫌弃的猴票,后来竟成了秦先生人生最大的“意外收获”。 时间一晃到了1981年,中国邮政又推出了鸡票。集邮爱好者开始注意到,生肖邮票可能会成为一个系列,集齐一套或许有价值。慢慢地,集邮的热潮在国内兴起。到了1980年代末,猴票的价格开始有了起色。原因很简单:它是生肖邮票的“头炮”,发行量不算大,而且当年很多人用掉或者损坏了,能留下来、品相还好的越来越少。加上邮票上的金粉容易氧化,保存完好的猴票更是稀罕货。 到了1990年代中期,邮票收藏市场彻底火了。1997年,单枚猴票的市场价被炒到3000元左右,一整版的价格直接飙到24万元以上。秦先生手里的15版,算下来价值超过360万元!这对他来说简直是天文数字。当年咬牙花掉的96元,竟然在十几年后翻了几万倍,谁听了不感慨一句“运气来了挡都挡不住”? 不过,秦先生并不是那种见钱眼开的人。他没急着把邮票全卖了,而是选择留着观察市场。接下来的几年,他开始关注邮票行情,发现猴票的价格虽然有波动,但总体一直在涨。到了2000年以后,他的两个儿子陆续到了结婚年龄,买房置业需要钱,他才拿出几版卖掉。卖得不多,刚好够帮孩子们在武汉市区安个家。剩下的10版,他至今还好好保存着,既是财富,也是回忆。 猴票为什么能这么值钱?除了稀缺性,还有它的历史意义。1980年的猴票不仅是生肖邮票的起点,也见证了中国邮政从实用工具向收藏品转型的过程。后续的鸡票、狗票、猪票发行量都比它多,设计也没它精致,市场地位更是没法比。集邮圈里,猴票被捧为“神话”,甚至有人说它是“邮票界的茅台”。这种名气和价值,早就超出了秦先生当年的想象。