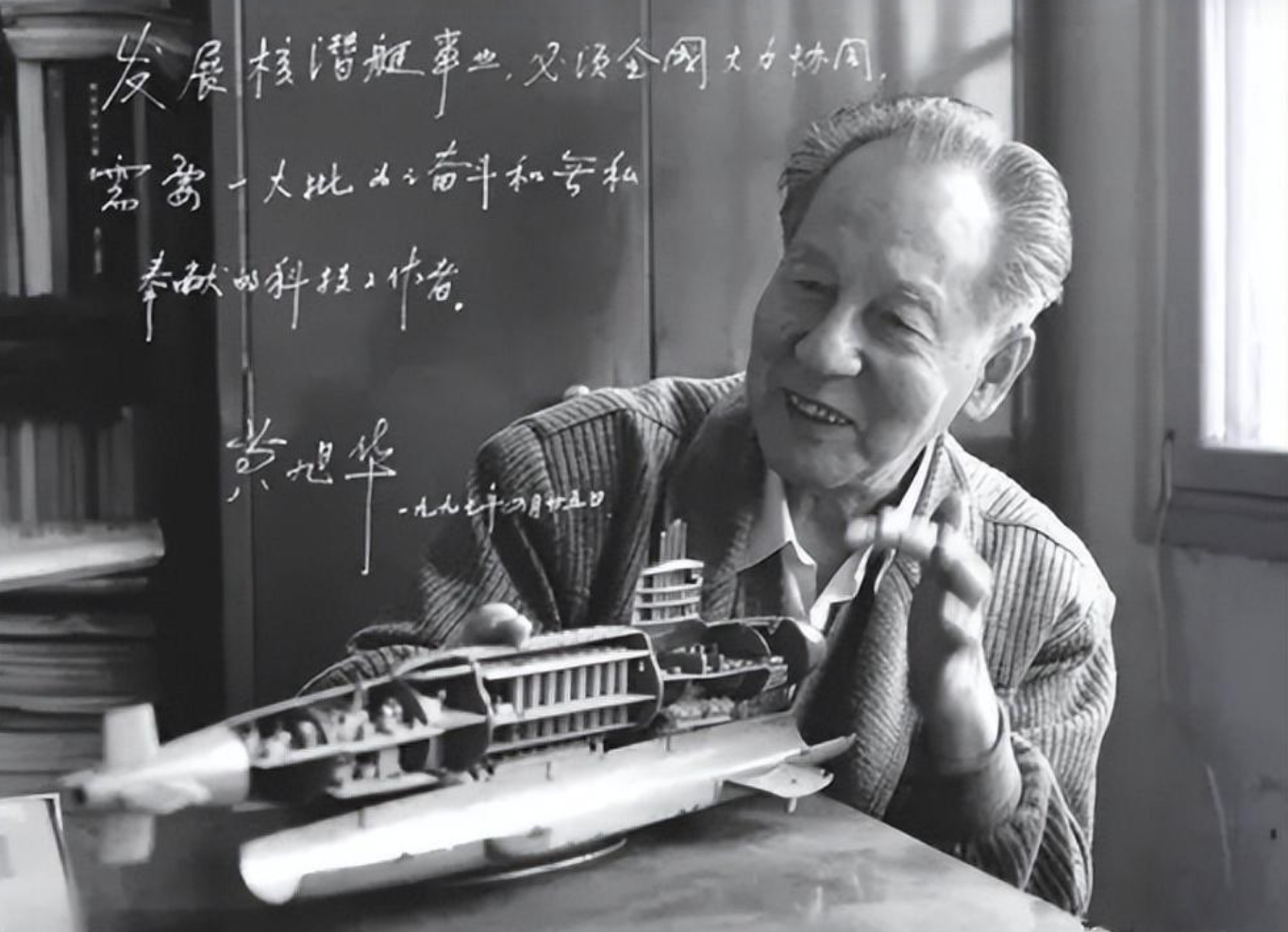

1987年,94岁老太太看杂志,才知30年没回家的三儿子,竟是国家功臣!她不禁老泪纵横,把儿女们召集起来说:“三儿不给父亲送终、不管这个家,是有苦衷的,他是在干大事啊!” 老太太的三儿子,便是我国核潜艇动力专家——黄旭华。 他为什么30年不归家?为什么不给父亲送终?老太手中的杂志,揭开了黄旭华传奇的人生故事…… 1926年,黄旭华出生于广东汕尾,家中兄弟姐妹9个,他排行老三,本名叫“黄绍强”。 父母都是乡村医生,从小耳濡目染的他,也立志学医悬壶济世,14岁那年外出学医。 然而,当时正值战乱,不少学校停办,黄绍强为躲避日机轰炸,一路流浪求学。他满腔愤慨:中国这么大,却连一个安心读书的地方都没有,弱国受欺凌啊! 为此,他决定弃医从理,学造船造军舰,科学救国!他还取“旭日荣华”中的二字,改名黄旭华。 凭着一股“荣耀中华”的热情,黄旭华在学校刻苦学习,取得优异成绩,毕业后从事苏联军用潜艇的转让制造。 战乱年代,交通受阻,黄旭华自从离家后,很久才有机会回家一次。每次临别,母亲都会含泪跟他说:“常回家看看……” 1957年,黄旭华带着新婚妻子回家探望。母亲非常高兴,以为儿子成家后生活会稳定一些,能经常回家看她。可没想到,他们这一别,竟长达30年!再见时,父亲和二哥都已去世。 这是为什么呢? 原来,1958年,黄旭华被调到北京,参与中国核潜艇的研制项目。参与前,上级曾提醒黄旭华:这是一项绝密工作,一旦参与,要断绝外部一切联系,必要回家探亲时需经过严格的审批。 这意味着,黄旭华要“断情绝爱”,过上“不可告人”的生活,这对一个年轻人来说需要极大的毅力。 最终,为了民族的尊严和国家的富强,黄旭华义无反顾收拾行李奔赴北京。 这一年,他34岁。 1961年,父亲去世,家里发来好几个加急电报,催他回去给老人家送终。黄旭华却含回复:不能回去。 当时,研制工作刚刚有了点苗头,大家都兴奋而紧张地投入其中。作为核心人员的黄旭华,认为自己不能在这个重要关头离开。 老父亲走的时候,都不知道三儿子在干什么工作。家中8个兄弟姐妹,无不背地里谴责黄旭华“不孝”。 1985年,二哥病危,很希望走之前再见三弟一面。然而,当时黄旭华和团队正在攻克一个重要难关,实在抽不开身回家。 这一次,兄弟姐妹再也忍不住,纷纷埋怨他“忘恩负义”,家里辛苦供他读书,他毕了业却不要家了。 唯独母亲相信他,每次都劝儿女们要宽容:“三儿的人品我知道,他不回家一定有苦衷。” 母亲虽然嘴上这么说,心里却比谁都渴望三儿子能回家看看,因为她已经92岁,害怕没有太多时间可以等了…… 黄旭华又何尝不想念母亲?但他知道自己肩上的担子有多重,丝毫不敢松懈。 就这样,黄旭华严格遵守保密机制,加上工作繁忙,30年都没有回过家。 直到1986年,黄旭华趁着出差,顺便回家探望母亲。见面一瞬间,老母亲泪如雨下。她心心念念的三儿子,离家时还是意气风发的青年,如今归来,却已是满鬓白发的六旬老人。 黄旭华在家待了3天,又急匆匆离开。临别时,母亲很体谅他,一句也没提他的工作,只嘱咐了一句:北方冷,记得添衣…… 次年,94岁的母亲收到一本杂志,里面有一篇报告文学《赫赫而无名的人生》,详细介绍了“中国核潜艇总设计师”黄旭华的工作和人生经历。 母亲是哭着看完这篇报告的,之后,她把儿女们召集到一起,说:“你们别再埋怨三儿了,他这些年做的都是为国为民的大事,我的三儿是好样的!” 带着这份骄傲和欣慰,老人家踏实度过生命中最后几年,于102岁高龄寿终正寝。临终前还不忘再次叮嘱子女们:要谅解三儿…… 黄旭华非常感谢母亲,“要谅解”3个字,抚慰了他心头强烈的对家庭的亏欠感。 事业上,黄旭华让中国成为世界上第5个拥有核潜艇的国家,还为国家培养锻炼了一大批优秀的科技人才,无私奉献,荣耀中华; 而生活上,他背井离乡常年不回家,没能在双亲膝下尽孝,也无暇照顾家中兄弟姐妹,半生奔波,情债累累。 曾有人问黄旭华,怎么理解忠孝不能两全。他说,对国家的忠,就是最父母最大的孝。 致敬!民族的脊梁!