清康熙 御製木胎夹紵髹漆金弥勒菩萨像

本尊宫廷造木胎夹紵髹漆金弥勒菩萨像,面阔向右微倾,目低垂,帔帛环双臂,佛掌置胸前捻说法相,结半跏趺坐于双层莲花宝座,宝相庄严怡然;头戴宝冠(五叶散失),顶挽高髮髻,双耳戴环挂叶形璫,两肩披落的髮辫,飘逸自然;菩萨肩宽厚,胸饱满,气象健颐。及腰束宝带裙,化转纤约阿娜,线条柔婉。周身披连珠式璎珞,覆胸、腰,背,缀至膝腿,肆意著华美的宫廷气息。臂、腕及脚等处,亦佩饰花叶宝相钏环,皇家造像之精雕细琢无所不在。

此尊造像庄严殊胜,为弥勒菩萨,意为慈爱,乃大乘佛教中释迦牟尼佛八大近侍弟子之一。此尊弥勒菩萨像长相俊美,以王子形象坐于兜率天,发愿待一切众生解脱轮迴方成佛果。

本造像堪称现存十七至十八世纪木漆金佛教造像的上乘之作。虽体量宏伟,原供信众远瞻礼拜,但匠师于细节处皆悉心经营,首重面容之静谧慈悲,微微侧首之态顿消呆板,赋予造像灵动气韵;璎珞珠串、钏镯踝饰等华美装束,尽显风范。右足垂踏莲台、双足趾尖轻扬,加之双手姿态精妙刻画,更令整体栩栩如生。

此造像彰显康熙帝对藏传佛教的虔信,兼具政治与个人因素。政治上,清廷藉尊崇藏传佛教强化与蒙藏联盟:顺治九年(1652),五世达赖喇嘛入京,反映清廷获得格鲁派对统一蒙藏佛教世界的认可。格鲁派更于1640年认定满洲统治者为文殊菩萨化身。康熙帝首度正式起用「文殊皇帝」称号,见康熙五十九年(1720)《甘珠尔》蒙古译本序,参见台北故宫出版《殊胜因缘:内府泥金写本藏文龙藏探索》一书,2015年。康熙帝曾多次抄写《心经》,又在万寿节举办佛事,以及于北京、热河、蒙藏广建寺院。至乾隆朝,热河发展为藏传佛教寺院建设、经典研究及西藏外交中心。

康熙帝对藏传佛教的崇奉,深受其祖母孝庄文皇后(1613-1688)的熏陶。这位出身蒙古贵族的虔诚佛教徒,在康熙生母孝康章皇后(1640-1663)早逝后,于四大臣辅政时期亲自承担了幼帝的教养之责。值得注意的是,清代重要的佛教典籍《甘珠尔》编译工程,正是由孝庄文皇后亲自倡议发起。康熙对祖母的孝思可见于清宫旧藏一件四臂观音造像,为1686年丙寅年製,其上以汉、满、蒙、藏四体文字镌刻题记,详见《故宫博物院藏文物珍品大系:藏传佛教造像》,香港,2003年,页237页,编号226。香港邦瀚斯曾售一件清康熙铜鎏金无量寿佛坐像,2016年6月2日,拍品编号9,与其类似之一组华丽造像,或为康熙帝约1686年为祈祖母长寿所铸。本尊弥勒菩萨像之莲瓣纹饰,与前述四臂观音像之风格极为近似。另可参考一件康熙款铜鎏金文殊菩萨像,载于《清宫秘藏:承德避暑山庄藏传佛教文物特展》,台北,1999年,页80至81,编号19。

比较一尊康熙款木胎漆金文殊菩萨像(总高94.1厘米,佛像高70厘米,座高24.1厘米),售于纽约佳士得,2021年3月19日;比较另一件木胎漆金毗卢遮那佛(总高94厘米),同样售于纽约佳士得,2011年9月15日,拍品编号1365。此像虽定为乾隆时期,实应属康熙时期之作。

尺寸:高 126cm

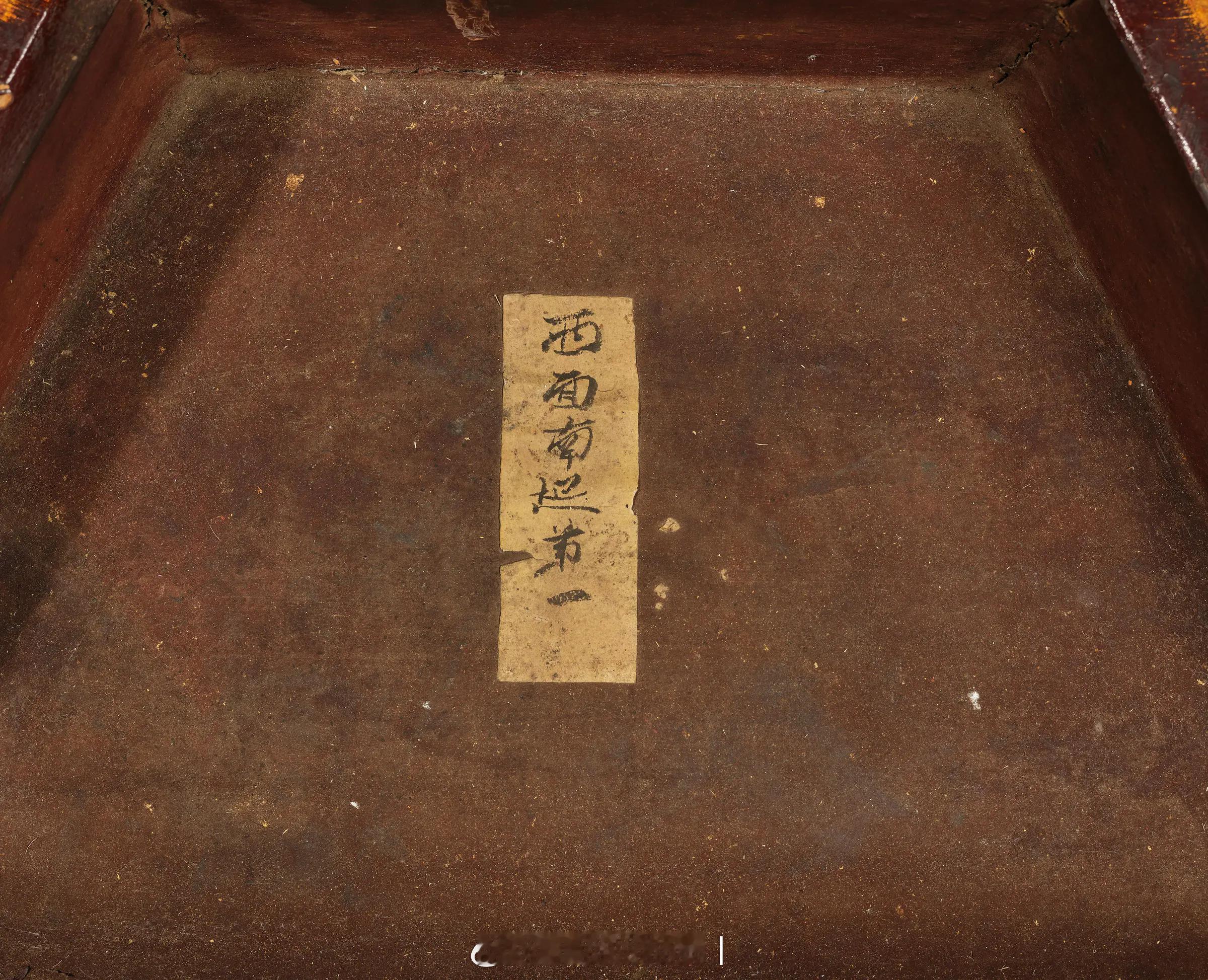

来源:香港邦瀚斯2025年亚洲艺术拍卖《中国瓷器及工艺精品》