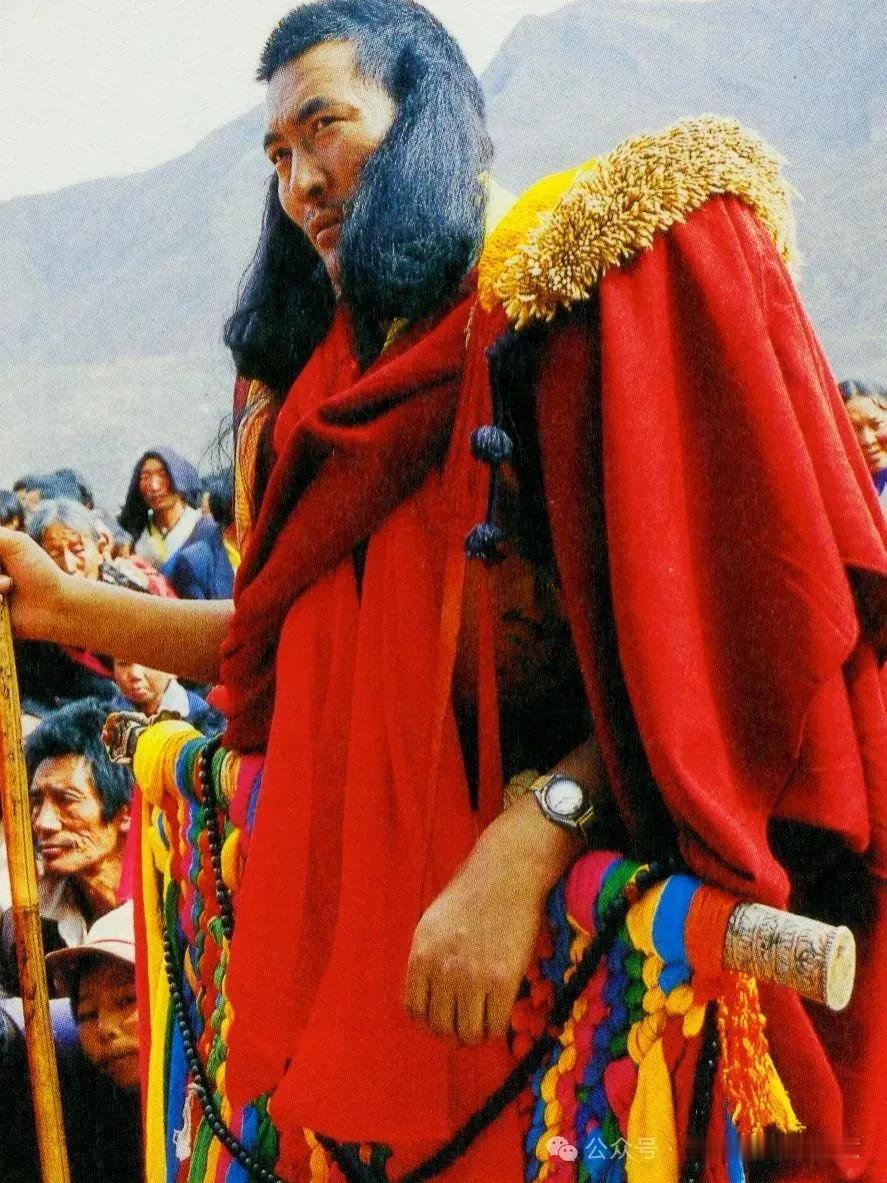

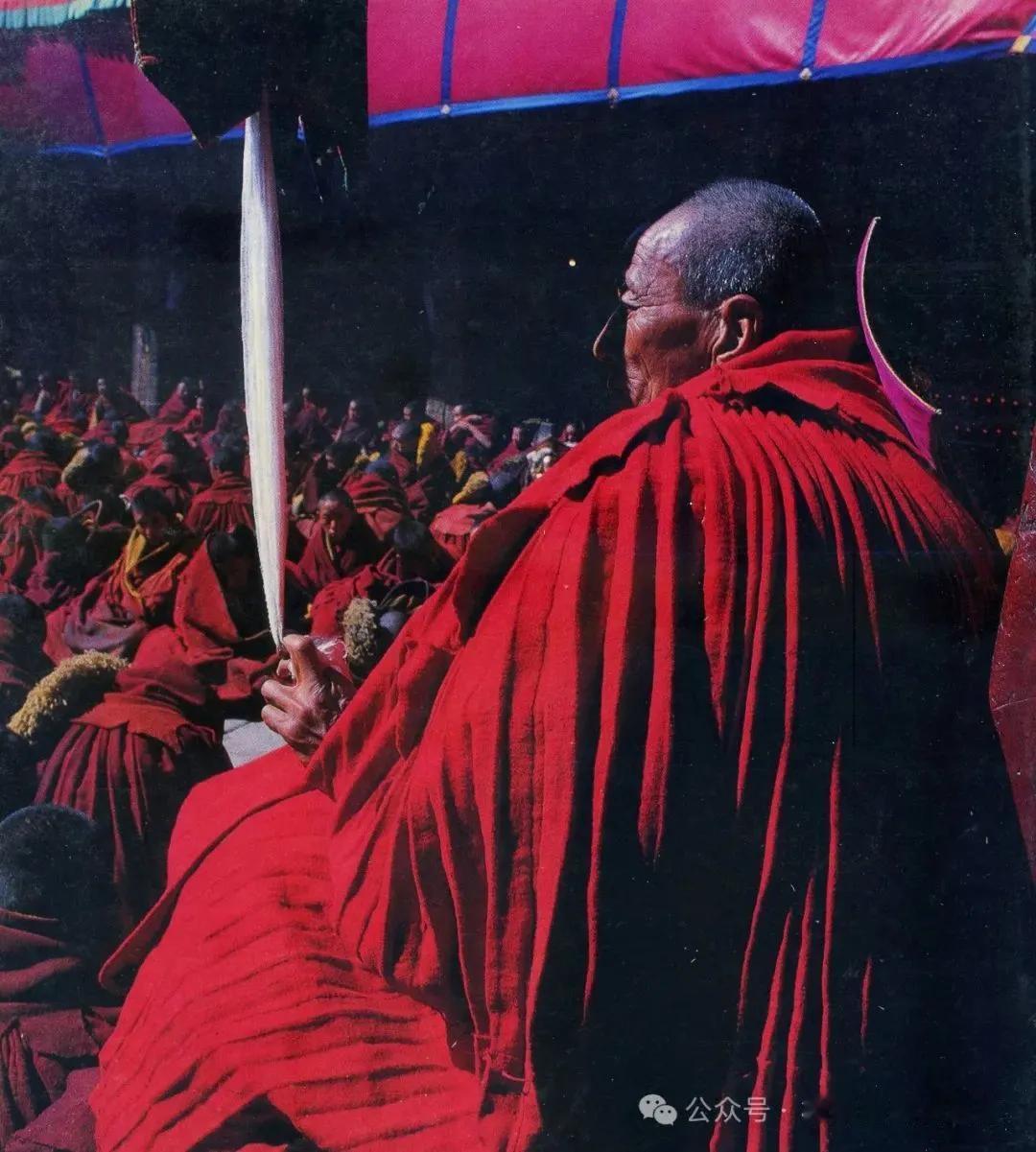

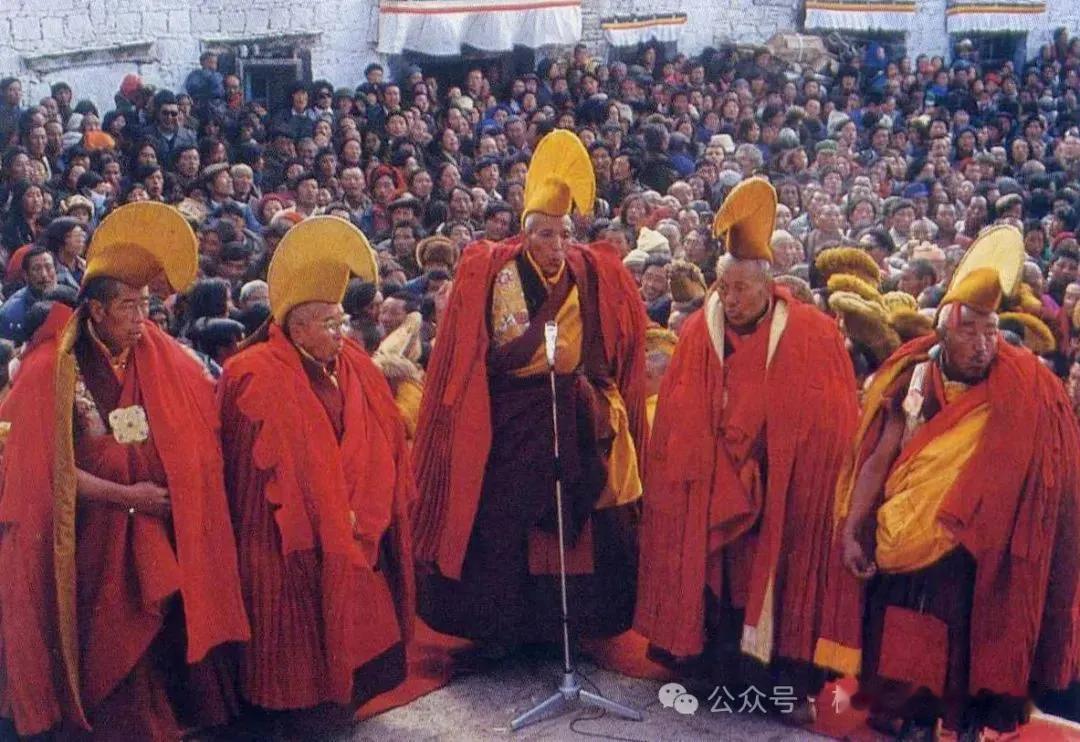

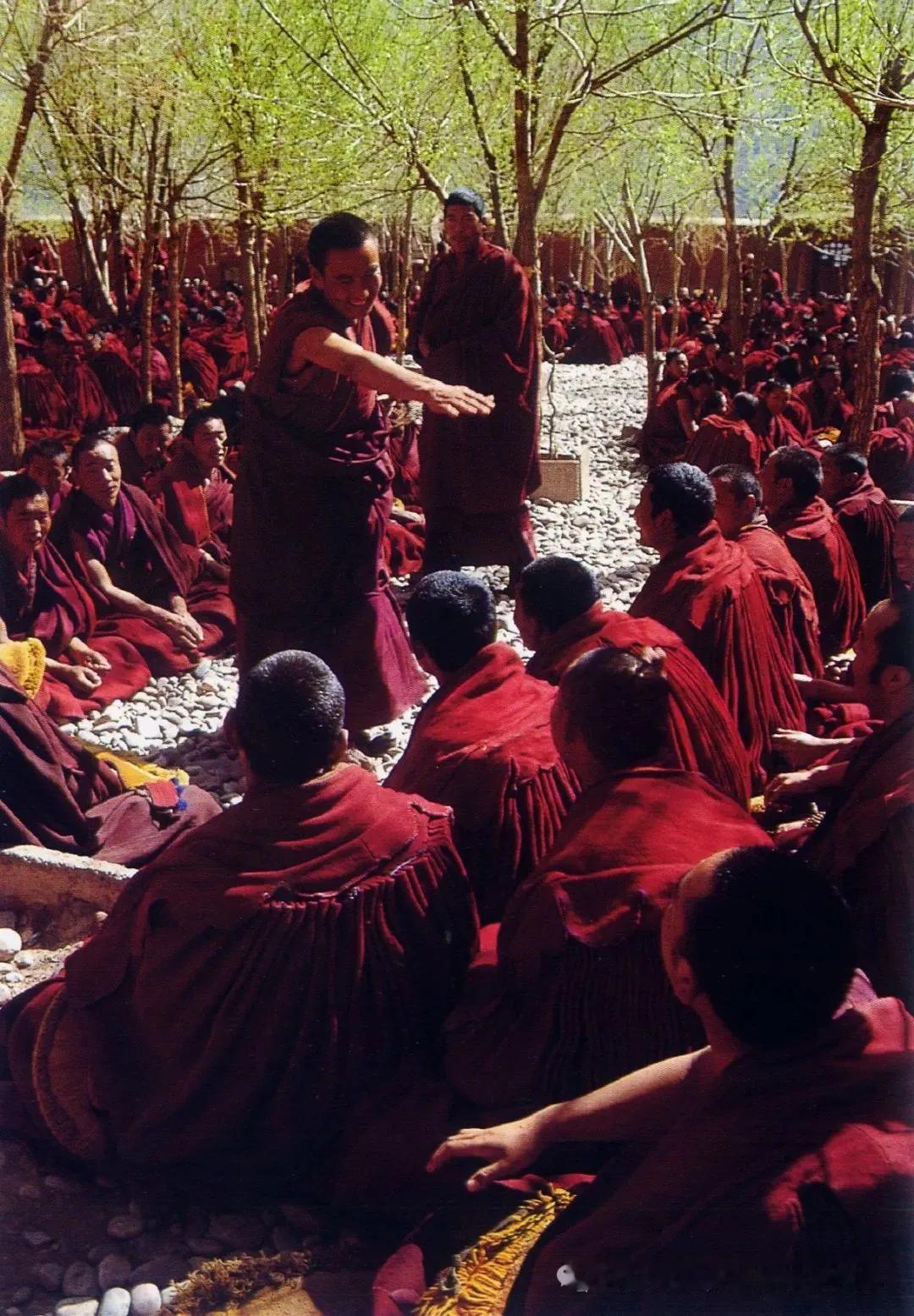

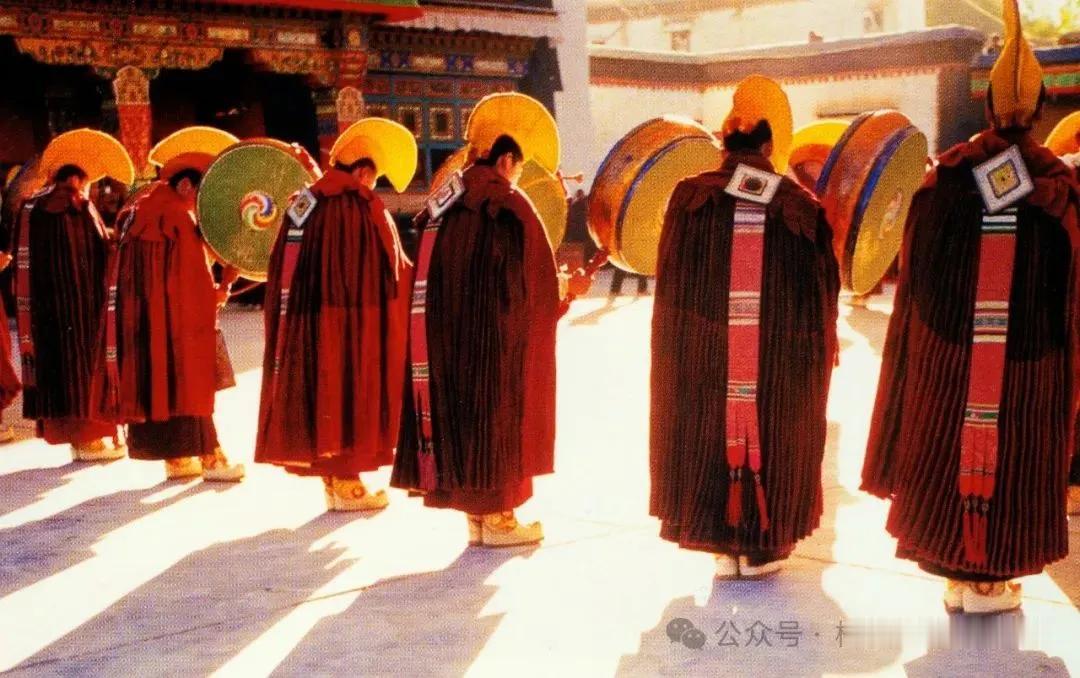

藏传佛教僧人服装/@读走西藏 藏僧服装,简称“僧服”,创始于古印度,是人类拥有的最早最正规的制服。 藏族信奉藏传佛教,藏传佛教僧侣装束样式源于佛祖释迦牟尼穿的黄色袈裟、法衣和禅裙,因而各教派僧侣的装束样式大同小异。 但由于西藏特殊的自然条件、生活条件以及历史文化传统的差异,西藏僧侣的服装具有自己的特点,各教派在服装的某些方面也有一定的差异,如格鲁派着黄色法衣和袈裟,穿红色僧裙和披单等。 佛教最早是在松赞干布时期传入吐蕃的。到了墀松德赞时期,在山南修建了第一座佛、法、僧三宝俱全的寺院——桑耶寺。 于是西藏有了第一批僧人,出现了穿红色僧服在寺的比丘和着白色衣服、蓄发在家的俗师两种宗教职业者。 清朝《钦定理藩部则例》规定:“喇嘛等例服金黄、明黄、大红等色,其余颜色不准擅服。”至今,藏传佛教僧尼的服装仍以红、黄二色为主。 藏传佛教僧人的服装主要有“森”(披单)、“堆嘎”(无袖上衣)、汗衫、裙、夏曲、夏苏玛、才曲玛、下衣、法衣、布靴等。比丘服除上述之外,还有袈裟、确奎等。 ⑴袈裟:又称“法衣”,为僧人礼佛、化缘、讲经、听经等宗教仪式上穿用。是用黄布裁成块状的布条缝制,呈网格状,由条形绸布缝为鱼鳞形,从中间起缝,向两边延伸衲缝,并留有边头,横向边头要锁边或进行缝纫处理。 袈裟的大小、条块数量依僧人的身材决定。但条块数目必须是单数,喻示修悟的“精进”。 ⑵堆嘎(坎肩):是藏传佛教寺院僧人独有的僧服之一,是在西藏后弘期出现的。形似大象的头皮,其寓意是表示忏悔、行善的决心坚定不移,能力最大。 堆嘎上有两个伸出胳膊的洞,形似大象的两只耳朵,并且用蓝线缝边。还有蓝线的勾环,这是僧人出门时用大拇指勾住线环,以避免甩动胳膊。 堆嘎的质地分为黄绸黄缎堆嘎、赤黄缎子堆嘎、赤红或深红毛料堆嘎、金黄毛料堆嘎、红氆氇堆嘎等。选什么原料作堆嘎没有教派之分,只是有的寺院因僧位高低不同而选用的料子不同罢了。 过去,“三大寺”的僧人、地方政府的僧官、布达拉宫的僧人、扎什伦布寺孜滚康的僧人等,一律着黄绸堆嘎。如今,各寺院僧人在选用堆嘎料子上已没有僧位高低之分了。 ⑶确奎(上衣):为深红色,唯有扎什伦布寺密宗扎仓的僧人穿用。这是因为无量寿佛着深红色确奎,班禅额尔德尼是无量寿佛的化身,四世班禅额尔德尼·罗桑却吉坚赞就穿深红色确奎。之后,扎什伦布寺密宗扎仓的僧人便着深红色僧服。 ⑷夏木特:夏木特(下衣裙)是西藏寺院比较盛行的僧服之一。不论宁玛派、萨迦派、噶举派、觉囊派、格鲁派僧人,还是本教僧人,都穿深红色夏木特。 夏木特裙从折皱上分为“藏隋”和“卫隋”两种。裙子后面两边都有折皱的称“藏隋”,只有一边有折皱的称“卫隋”。 据说,“藏隋”有两个折皱是因为扎什伦布寺有两个律统戒律,即西传律统戒律和东传律统戒律。 不过,宁玛派敏珠林寺僧人穿的夏木特,后面也有两个折皱。三大寺和扎什伦布寺达普多僧人(浪荡僧)的夏木特,后面有许多折皱,并且将折皱特意弄成油亮油亮的。 三大寺的执事僧(“翁则”),所穿的夏木特折皱也较多。按佛教戒律,过去只有取得格西学位以上的高僧,才能在“夏木特”腰部前方佩带一个一尺见方的口袋,用来装漱口的小瓶。如今,吹奏法号和唢呐的僧人也佩带,成了一种装饰品。 ⑸斗篷(达喀木):是用较为细软的特玛氆氇或栽绒制成,背部有许多细密的长褶,展开时非常宽大。 西藏寺院僧人的斗篷是红色的,唯有拉萨三大寺的堪布着黄色斗篷。但扎什伦布寺的僧人也着黄色斗篷,这是为了体现扎什伦布寺享有与三大寺同等的地位。 寺院高僧在传召大法会等重大宗教活动中披的斗篷,背部还缀有一条镶嵌珠宝的长饰带。过去达赖喇嘛在盛大节日时披的斗篷,是用豪华的锦缎制成,上面缀有金银、珍珠、珊瑚等珠宝,极为珍贵。 此外,还有“堆擦”、僧袄和“嘎仁”等过渡性僧服。“堆擦”是用羊羔皮制作,一件堆擦需羔皮10~15张,一般为信徒布施,僧人们配上毛色缝制而成。 僧袄即短皮袄,以羊羔皮为主,用绸缎、毛料、氆氇等做面,具有汉式棉袄的特征,有极强的御寒能力。 “嘎仁”是羊皮僧袍,以羊羔皮为主,一件嘎仁需羔皮50张左右,若以成年羊皮为料,需8~10张;“嘎仁”属氅类僧衣,皮里帛面,多披著虚掩而少缚带严合。 “唐奎”即下衣,就是僧人穿的网格裙,由5条半的布条缝制而成。 “委森”即汗衫,意在防止汗湿袈裟,大小与喇奎相同,夜间着于上衣内的内衫则称“委森之森”。 “顶娃”长3肘,宽2肘6指,是僧人睡觉时铺的垫子。 “亚奎”长9肘,宽6肘8指,是僧人夏季外出时用来遮雨的布。 “扎赛”即剃发布,长3肘,宽1.5肘,是僧人剃发时用来装头发的。 “延够普”即覆疮衣,长6肘,宽3肘,是僧人用来遮护疥疮的。 “纳森”是僧人患疮疥时穿的衣服,“董琪”为一肘长见方的拭面巾。