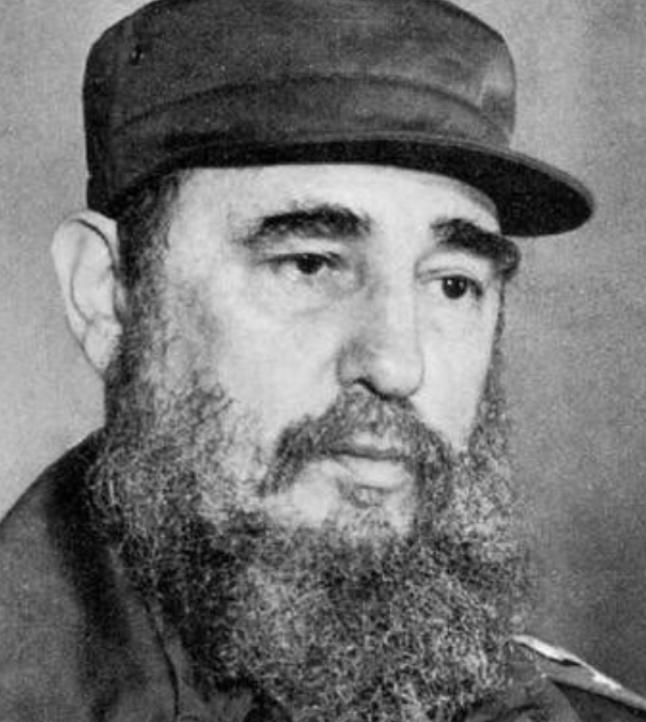

1994年,卡斯特罗来中国大使馆吃饭,在菜园里发现了一个绿色的水果,觉得很奇怪,就摘下来咬了一口,发现这个东西味道还不错,便询问这是什么? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1994年的哈瓦那,夏日的海风带着咸味吹过街巷,中国驻古巴大使馆内却是一片绿意盎然,使馆后院的菜园里,竹架上爬满了嫩绿的藤蔓,结着带刺的黄瓜,散发着清新的气息。 这一年,古巴刚走出经济困难的阴影,市场上新鲜蔬菜稀缺,百姓餐桌单调,而这片菜园,却因一个偶然的发现,书写了一段中古友谊的佳话。 那是一个阳光明媚的下午,古巴领导人菲德尔·卡斯特罗来到中国大使馆,这位身着橄榄绿军装的硬汉,素来以好奇心和亲和力著称,他与大使徐贻聪私交甚笃,偶尔会来使馆小聚,品尝中国菜肴。 这次拜访并无特别安排,卡斯特罗信步走进使馆,目光却被菜园里一片奇特的绿色吸引,他走近竹架,发现藤蔓上挂着许多细长、带刺的“水果”,模样新奇,与古巴常见的粗短黄瓜截然不同。 出于好奇,他随手摘下一根,掸去尘土,轻轻咬了一口,“咔嚓”一声,清脆的口感混合着淡淡的甜味,让他眼睛一亮,他咀嚼着,惊讶地转向徐大使,问道:“这是什么东西?味道居然这么好!” 徐贻聪笑着走过来,解释道:“这不是水果,是我们中国的黄瓜,我从北京带了些种子过来,试着种在使馆菜园,没想到长得这么好。”卡斯特罗听后连连点头,又摘了一根仔细端详,赞叹道:“这么脆,这么甜,真是难得!” 他当即对这种蔬菜产生了浓厚的兴趣,询问起种植的细节,徐大使耐心地介绍:这些黄瓜种子来自中国北方,适应性强,即便在古巴的海风和烈日下也能茁壮成长,卡斯特罗若有所思,喃喃道:“要是古巴老百姓也能吃上这样的黄瓜,该多好。” 黄瓜的背后,是一段鲜为人知的故事,徐贻聪赴任前,曾在北京的集市上驻足,思考如何为古巴的使馆生活增添色彩,古巴地处加勒比海,气候温暖湿润,但土壤和海风对作物生长要求苛刻。 当时正值古巴“特殊时期”,物资匮乏,蔬菜种类有限,徐大使在集市上挑了一袋黄瓜种子,带着试试看的心态带到哈瓦那,他和使馆员工一起翻土、施肥、搭架,在菜园里精心培育。 没过两个月,黄瓜藤蔓便爬满竹架,开花结果,成了使馆的一道风景,使馆厨师用这些黄瓜做凉拌菜,清爽的口感深受大家喜爱,成为夏日餐桌上的常客。 卡斯特罗的到来,让这小小的菜园意外成为焦点,他不仅对黄瓜的味道赞不绝口,还对它的推广潜力充满期待,饭桌上,他一边品尝厨师用黄瓜做的菜肴,一边与徐大使畅谈两国农业合作的可能性。 卡斯特罗提议:“这种黄瓜应该让更多古巴人尝到!”徐大使欣然同意,当即决定将剩余的种子赠予古巴农业部门,并附上详细的种植指南,几天后,古巴农业专家来到使馆,虚心学习如何搭架、浇水和施肥,徐大使还分享了中国的种植经验,鼓励他们在哈瓦那郊区试种。 古巴的自然条件并不友善,海风夹杂盐分,烈日炙烤土地,但中国黄瓜展现了惊人的适应力,三个月后,哈瓦那郊区的试验田里,黄瓜藤蔓郁郁葱葱,结出翠绿的果实。 试种的成功让古巴农业部门信心大增,很快,黄瓜种植推广到全国各地,菜市场上,“中国黄瓜”成为抢手货,主妇们争相购买,国营食堂也添了凉拌黄瓜这道新菜,古巴人给这种黄瓜起了个亲切的名字——“中国黄瓜”,不仅因为它的口感独特,更因为它承载了来自中国的善意。 甚至连古巴军方都加入了这股热潮,组织“黄瓜种植竞赛”,力争每个军营都能自给自足,黄瓜的普及,远不只是一种蔬菜的传播,它成为中古友谊的象征,串联起两国人民的情感。 徐贻聪大使任期结束时,古巴政府特意为他颁发了一枚特殊贡献奖,奖状上写着“徐贻聪黄瓜”的字样,盖着农业部的大红章,卡斯特罗在颁奖时握着徐大使的手,半开玩笑地说:“你送给古巴的不只是一包种子,还有一份长久的友谊。” 此后,中国大使馆持续向古巴赠送蔬菜种子,古巴农科所也多次派专家到中国学习大棚技术,两国农业交流日益密切,多年后,哈瓦那老城区的街头,依然能看到以黄瓜为主题的壁画,绿色的藤蔓缠绕着中古两国国旗,诉说着这段往事。 菜市场里,卖黄瓜的大妈总爱向顾客讲述当年的故事:“这瓜可是卡斯特罗啃过的味道!”遇到中国游客,她还会热情地多塞两根,笑着说:“尝尝咱们的友谊!”黄瓜虽小,却如同一座桥梁,连接起相隔万里的两国人民。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:新华网——《俭朴、热情、睿智——三位中国大使追忆卡斯特罗》

坨坨龙

古巴同时接受中国和苏联的援助。应该不会没见过黄瓜吧? 要知道腌黄瓜可是苏联人最喜欢的一种冬季食品。 另外古巴对面的美国可是很喜欢吃黄瓜的。他们的动画片海绵宝宝里面,就多次提到蟹黄堡要夹上两片酸黄瓜。

噬劶

这人我挺佩服。硬钢米国

用户10xxx49

古巴人可交朋友,还记得古巴糖与雪茄。