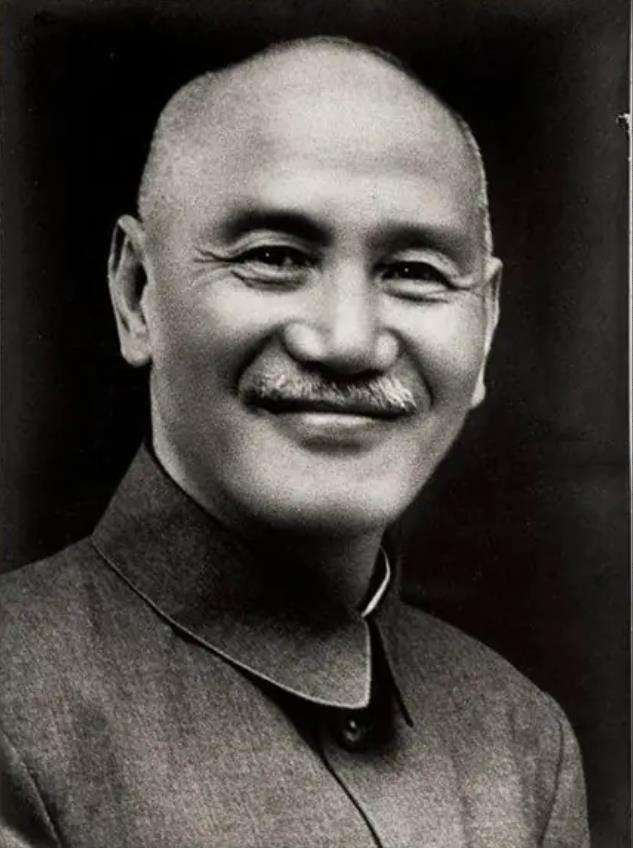

1942年夏天,蒋介石想把史迪威赶出中国,这不是个小脾气发作,而是一场和美国总统罗斯福之间的正面较量。

一个是中国的最高统帅,抗战靠他指挥;一个是美国派来的将军,手握美援、兵权,连文件都不屑以中国战区名义签。

蒋介石咽不下这口气,可这场斗法,他第一次出招,没占到一点便宜。

史迪威是怎么得罪蒋介石的?得从他刚到中国那会儿说起。

这位美国将军自命不凡,一到中国就摆起了“老美”的架子,他的头衔有两个:“中国战区参谋长”和“美国总统驻华军事代表”。

听上去风光,但麻烦也就从这儿来了,按理说,他作为中国战区的参谋长,得听蒋介石这个统帅的命令。

但史迪威偏不,他更认美国军方这边的调度,时常自己拍板,跟中国政府打交道也绕过蒋介石,连外交部都直接联系。

最让蒋介石火冒三丈的,是史迪威常常拒绝用“中国战区参谋长”的身份签文件,他觉得自己是来帮中国打仗的,不是听蒋介石指挥的。

一次、两次也就算了,多了,蒋介石看得出来,这人压根不把中国主权当回事,这让身为国家领导人的蒋,面子上完全挂不住。可事情还没完。

1942年3月,缅甸战局吃紧,中国派出远征军协助英军作战,史迪威在缅指挥战斗,但没几天局势急转直下。

他没跟蒋介石商量,擅自带着美军顾问撤到印度,中国远征军陷入混乱,几万人死伤,部队几乎散架。

这让蒋介石气到发抖,他原本想靠这次出兵打出国威,结果变成一场惨败,他觉得史迪威根本不负责任,临阵脱逃。

而史迪威呢?反过来指责中国将领“怕死、不敢打”,还当面说蒋介石没抗战到底的诚意,两人彻底撕破脸。

蒋介石不傻,他知道这种场面自己说话没用,得找罗斯福谈。

他派了自己信得过的外交顾问宋子文,还有驻美大使胡适,去白宫传话,说史迪威“无法合作”,请求美方撤换。

但这时候美国正处在太平洋战场的关键期,像中途岛战役那样的恶战接连发生。

中国是盟友,美国不愿搞僵。罗斯福听了,面色凝重,说回头安排人处理。

几个月后,美国派了一个特使来华,叫居里,是罗斯福点名的人选,居里来之前已经知道中美之间火药味浓。

他在重庆待了十来天,跟蒋介石谈了几次,也跟史迪威见了几面。

他确实觉得史迪威脾气大,说话直,有时不太尊重中国这边的体制。

但他也得承认:这人能干,史迪威在印度训练中国驻印军,标准严格,成效明显。

美国军方那边,像陆军参谋长马歇尔,就特别挺他,说这是“美国在东亚最能打的将领之一”。

居里最后给罗斯福写报告,说蒋介石对史迪威不满是真,但这时候撤换史迪威,不但影响对华援助,还可能伤了两国关系。

他建议暂时按下不表,让两人“缓和关系”,罗斯福看了这建议,点头同意,蒋介石这次出手,没打成。

蒋介石气归气,可也有他的顾虑,中国靠美国援助打仗。光1942年,美国对华租借物资就占中国战力的主轴,但问题是,这些物资大部分要通过史迪威手来调配。

他要真硬碰硬,把人逼走,美援断了怎么办?他也明白,现在抗战还没看到头,得靠美国撑着。他只能先忍着。

他也不是不动脑筋的人,他试图从外交礼节下手,说史迪威文件署名不当,是对中国主权的挑衅。

但美国人觉得这都是枝节问题,蒋介石把礼节当大事说,美国这边觉得他“斤斤计较”,反而不重实战。这个策略,没打动美国高层。

史迪威这边倒没闲着,他不只是军事强,还很有政治头脑,他力推国共合作,派了迪克西使团去延安,对中共军事也颇为认可。

他说:只要能打日本,就是朋友,这在蒋介石眼里是赤裸裸的“拉偏架”,可美国国务院里有人赞成他的看法,觉得抗战不能靠国民党一家。

史迪威在华的那几年,美国军界和政界内部也不是铁板一块。

有人觉得他太鲁莽,对中国情况不够了解;有人觉得他一针见血,敢说实话,能打胜仗。

蒋介石就是被这种“美国内部掣肘”搞得进退两难,史迪威背后站着马歇尔这种军方大佬,他也不是随便能拿下的。

尽管这一回没成功,但这事没完。

1944年,中国战场形势急转直下,豫湘桂战役败得惨不忍睹,蒋介石这次下定决心,不再演外交辞令那一套,直接对美国下最后通牒:要么撤史迪威,要么中国退出同盟,罗斯福这才点头,史迪威卷铺盖走人。

不过回过头看,1942年这次失败,是蒋介石没握住筹码的表现。

当时美国还指望中国撑战线,蒋介石也放不下对美援的依赖,史迪威人虽狂,但能打仗,美国高层不想动他。

蒋介石想让人走,又不能得罪援助来源,只能憋着,等到1944年局势变了,中国战场不再是美军重点,蒋介石有了谈判资本,才终于“倒史”成功。

这段中美交手史,不只是将军和元首之间的个人恩怨,而是两个盟国之间关于权力、援助和主导权的拉锯战。

一个将军能不能留在战区,背后操纵的是整个国家战略的天平。