小猿看文物历史知识文物

【九旒冕】成语与文物的联动![送花花]

朝代:明洪武

尺寸:通高18厘米,长49.4厘米,宽30厘米

出土:1971年山东省邹城市鲁荒王墓出土

馆藏:山东博物馆

“无冕之王”,多指那些虽无正式头衔或权威之名,却在特定领域拥有巨大影响力或实际能力的个体或群体。这一成语的来源,与古代的冕冠密切相关。

冕是古代服饰中最尊贵的礼冠,是古代帝王、诸侯及大夫在举行祭祀、朝会等重大典礼时所戴的礼冠,其造型独特,内涵丰富,是我国古代服饰文化中的重要组成部分。《说文解字》记载:“冕,大夫以上冠也”,说明仅有那些大夫以上等级的贵人才能戴。

今天小猿要介绍的这件九旒冕,出土于明代鲁荒王墓,是现存唯一可见的明代初期冕冠实物,具有很高的艺术价值和历史价值。

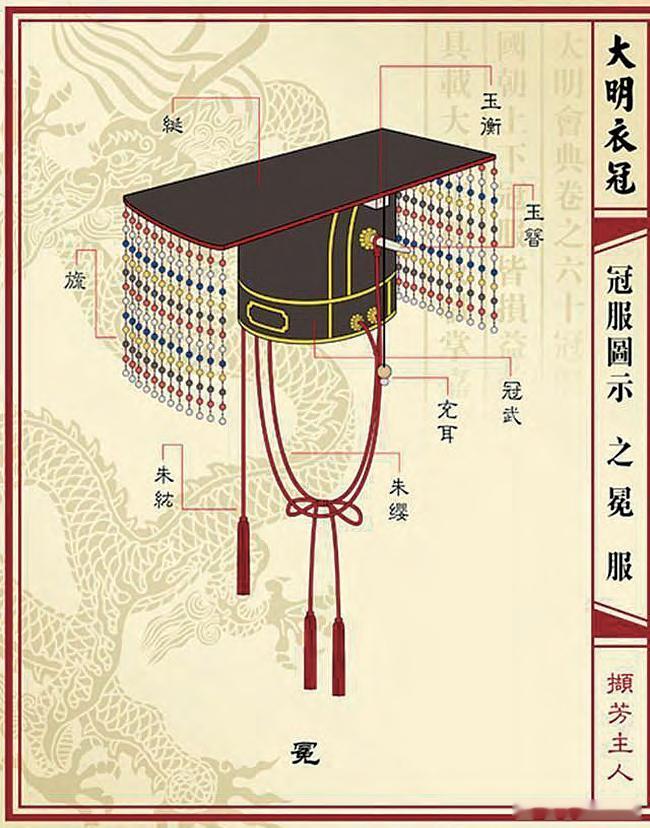

此件冕冠主要由冠武、金簪、綖板、旒、玉衡、充耳等部件构成。“冠武”为冠的主体,圆筒形,用竹篾编制成六边形网格状,表面敷罗绢黑漆,冠武的边缘镶嵌金边和金圈,梅花金穿在冠武左右两侧,以金簪贯之。冕的顶部覆盖一长形木板,称为“綖板”,上面涂黑漆,以示庄重。綖板前低后高,前圆后方。綖板前后系垂旒,前后各垂9道旒,每道旒上有9颗玉珠,分赤、白、青、黄、黑五色,共用162颗玉珠,现存玉珠152颗。綖板下有玉衡,连接于冠上两边凹槽内;玉衡两边各垂挂一根丝绳直到耳边,丝绳垂至耳处各系着一块美玉,谓之“充耳”。

这件九旒冕的出土,为研究明代冕制提供了珍贵的实物资料。它不仅是服饰繁荣的缩影,更是礼制严谨的象征。此外,九旒冕的制作工艺和装饰手法,也展示了我国古代工匠的高超技艺。

【补充】:

[1]旒的数量与佩戴者的身份密切相关。通常来说,十二旒指的是有至高权势的帝王,九旒指的是皇子和诸侯,七旒指的是上大夫,五旒指的是下大夫。

[2]冕冠中的每个饰件,都蕴含着传统的宇宙观、道德观和传统文化的理念。冕顶部的板前圆后方,前低后高。前圆后方,象征着天圆地方;而前低后高,则象征着王者地位虽高也要有谦恭的美德,能倾听民意。板前后垂旒珠,下垂的旒把佩戴者的视线遮挡住,表非礼勿视;板下玉衡的两端,以丝绳悬玉石充耳,谓以塞明,以示非礼勿听,“充耳不闻”一词就出自于此。以上各物都有规劝人君不尊大、不听谗、明是非、求大德而不计小过等意。

参考资料:

[1]山东博物馆官网

[2]于秋伟主编. 山东博物馆镇馆之宝[M]. 北京:中国青年出版社, 2016.

[3]董进(撷芳主人)著. Q版大明衣冠图志[M]. 北京:北京邮电大学出版社, 2011.

[4]朱正昌总主编;王绣等编著. 服饰[M]. 济南:山东友谊出版社, 2002.

[5]周浩然.国宝九旒冕与背后的“荒唐亲王”[J].春秋,2022,(01):67-70.

[6]王法东.古代章服之美和旒冕之制——从山东博物馆馆藏九旒冕说开去[J].文物鉴定与鉴赏,2020,(22):40-43.

[7]李宁.帝王的冠冕——山东博物馆十大镇馆之宝之九旒冕[J].走向世界,2011,(34):48-51.

图片及图片来源:

图1:九旒冕斜面图 | 图片来源于山东博物馆官网

图2:九旒冕正面图 | 图片来源于《古代章服之美和旒冕之制——从山东博物馆馆藏九旒冕说开去》

图3:九旒冕侧面图 | 图片来源于《古代章服之美和旒冕之制——从山东博物馆馆藏九旒冕说开去》

图4:冕冠示意图 | 图片来源于董进(撷芳主人)《Q版大明衣冠图志》

文|观察猿小年