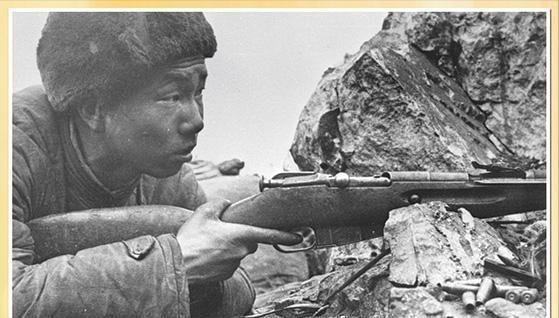

1953年,美国顶尖的狙击手开了一枪,一名志愿军东倒西歪,掉进了壕沟里,二十多分钟后,那名美国人突然看到尸体动了,两枪之后,那名美国人就像是失去了生命般,倒在了地面上。 朝鲜战争打得如火如荼,1953年的春天,上甘岭战役成了双方争夺的焦点。这地方地势险要,谁拿下它谁就占了大便宜。志愿军和美军在这儿拼得你死我活,狙击手更是成了战场上的关键角色。他们藏在暗处,一枪就能让对方阵地上乱成一团。而在这群狙击手中,有个志愿军战士特别出名,他叫张桃芳。 张桃芳是个江苏兴化人,1931年出生,家里穷得叮当响。小时候他就帮着干农活,力气大,耐力好。1951年,20岁的他扛起枪,加入了志愿军,成了第24军72师214团的一员。刚入伍时,他枪法烂得不行,第一次实弹打靶,三枪全脱靶,差点被当成笑话。后来被调去炊事班烧火,他也没抱怨,天天抽空练枪,拿沙袋绑胳膊稳手,硬是把枪法练得炉火纯青。1953年初,他被派到上甘岭597.9高地的537阵地,开始干狙击的活儿。 上甘岭这地方,名字听着就让人头皮发麻。山高坡陡,满地炮坑,志愿军守在这儿跟美军死磕。张桃芳就靠着一把老式的莫辛-纳甘步枪,趴在冰冷的土坡上,天天盯着对面美军的动静。那时候志愿军的装备跟美军比差远了,人家有自动武器、高倍瞄准镜,他手里这把枪还是二战时期的货,连瞄准镜都没有。可他硬是凭着自己的本事,在32天里打了436发子弹,干掉了214个敌人,平均两发子弹就解决一个,效率高得吓人。美军那边一听枪响就慌,阵地乱得像捅了马蜂窝。 美军也不是吃素的,眼看着损失越来越大,他们坐不住了,派了个代号“幽灵”的顶尖狙击手来收拾张桃芳。这家伙在美国名气不小,枪法准,装备好,带着最新式的狙击步枪,瞄准镜倍数高,射程远,信心爆棚。可他不知道,自己要对付的不是普通兵,而是个在实战里滚出来的硬茬。 有一天早上,战场上冷得要命,风吹得人脸生疼。张桃芳照旧潜伏在阵地上,刚找好位置,就感觉不对劲,好像有双眼睛在盯着他。果然,一颗子弹飞过来,差点擦着他头皮过去。他反应快,赶紧滚进旁边的壕沟,眯着眼观察对面。美军那边有两个机枪手在开火,可动作太假,像在演戏。他心里一琢磨,明白了对方的套路——明面上的靶子是诱饵,真家伙藏在后面等着他上钩。 张桃芳沉住气,趴在壕沟里没动。对面机枪手打了一会儿,见没动静,松懈下来。他瞅准机会,探出枪口,瞄准一个机枪手的脑袋就是一枪,人当场倒下。紧接着又补了一枪,另一个也完了。可就在他开枪的瞬间,对面还了一枪,子弹擦着肩膀飞过,衣服破了个口子,幸好没伤到要害。他早有防备,开完枪就缩回去,躲过了一劫。 这下他心里有数了,对手不是一般人,枪法准,心思细。他决定反过来钓对方一把,捡了块破钢盔,用枪管挑着伸出去晃,想骗对面开枪。可“幽灵”也不傻,死活不上当。张桃芳咬咬牙,豁出去了,猛地跳向旁边的掩体。对面果然开枪,子弹打在他脚边的土里,差点就中了。他趁机记住对方枪口的位置,双方算是互相摸清了底。 接下来就是拼耐心的时候了。战场上静得让人发毛,张桃芳趴在掩体后,手心全是汗。他知道,谁先沉不住气谁就输。他故意装中弹,摔进壕沟,躺那儿一动不动,像死了一样。对面等了二十多分钟,以为他真挂了,“幽灵”终于探出身子,想确认战果。张桃芳等的就是这时候,果断开了两枪,美国狙击手晃了一下,瘫倒在地,没了动静。 这场对决,张桃芳赢了。他靠的不是装备,而是脑子和胆子。从那天起,他的名声在志愿军里传开了,美军那边一提他就头疼。上甘岭被他们叫成“伤心岭”,张桃芳也得了“冷枪英雄”的称号。32天,214个敌人,这纪录在志愿军狙击史上没人能比。1953年,志愿军总部给他记了特等功,封他“二级狙击英雄”,朝鲜政府还颁了“一级国旗勋章”,这荣誉实打实。 战争结束后,张桃芳没闲着。1954年他转到空军,学开战斗机,成了新中国第一批飞行员之一。后来在空军干了不少年,退役前当过潍坊基地警卫连的副指导员。1980年,他退下来,过上普通日子。2007年,他在山东潍坊去世,77岁。他走的时候,没带走什么光环,可留下的故事却让人敬佩。 张桃芳这辈子,枪法是硬本事,可更牛的是他的韧劲。从一个打不中靶的新兵,到让美军闻风丧胆的狙击手,他靠自己一步步拼出来的。他的故事听着热血,可细想想,又觉得挺沉重。战争这东西,太残酷了,一个20出头的小伙子,得扛着枪去拼命,换来的却是满地的血和泪。 他跟“幽灵”的那场较量,表面上是枪法的比拼,其实更是心理战。美国狙击手装备好,技术强,可最后还是输了,输在太自信,输在没摸透对手。张桃芳呢,没那么多花哨东西,就凭着一股子不服输的劲儿,把不可能变成了可能。这事儿告诉我们,有时候拼的不是硬件,而是人本身。

用户10xxx38

神人啊,英雄