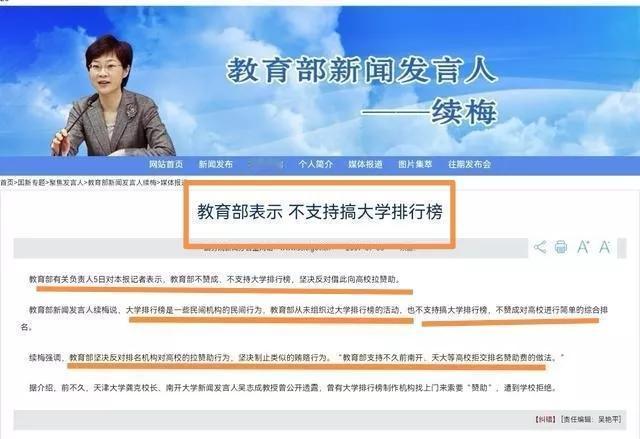

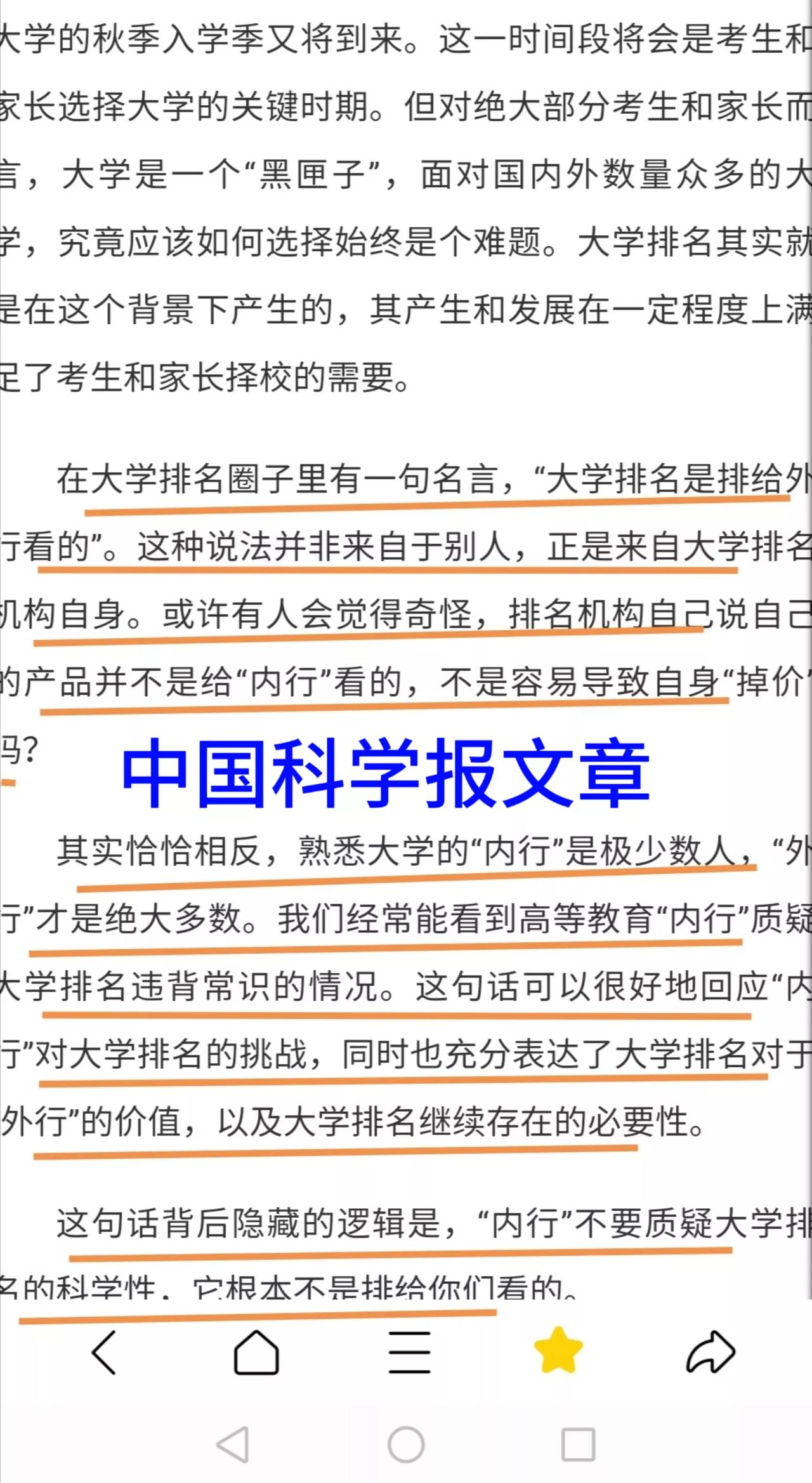

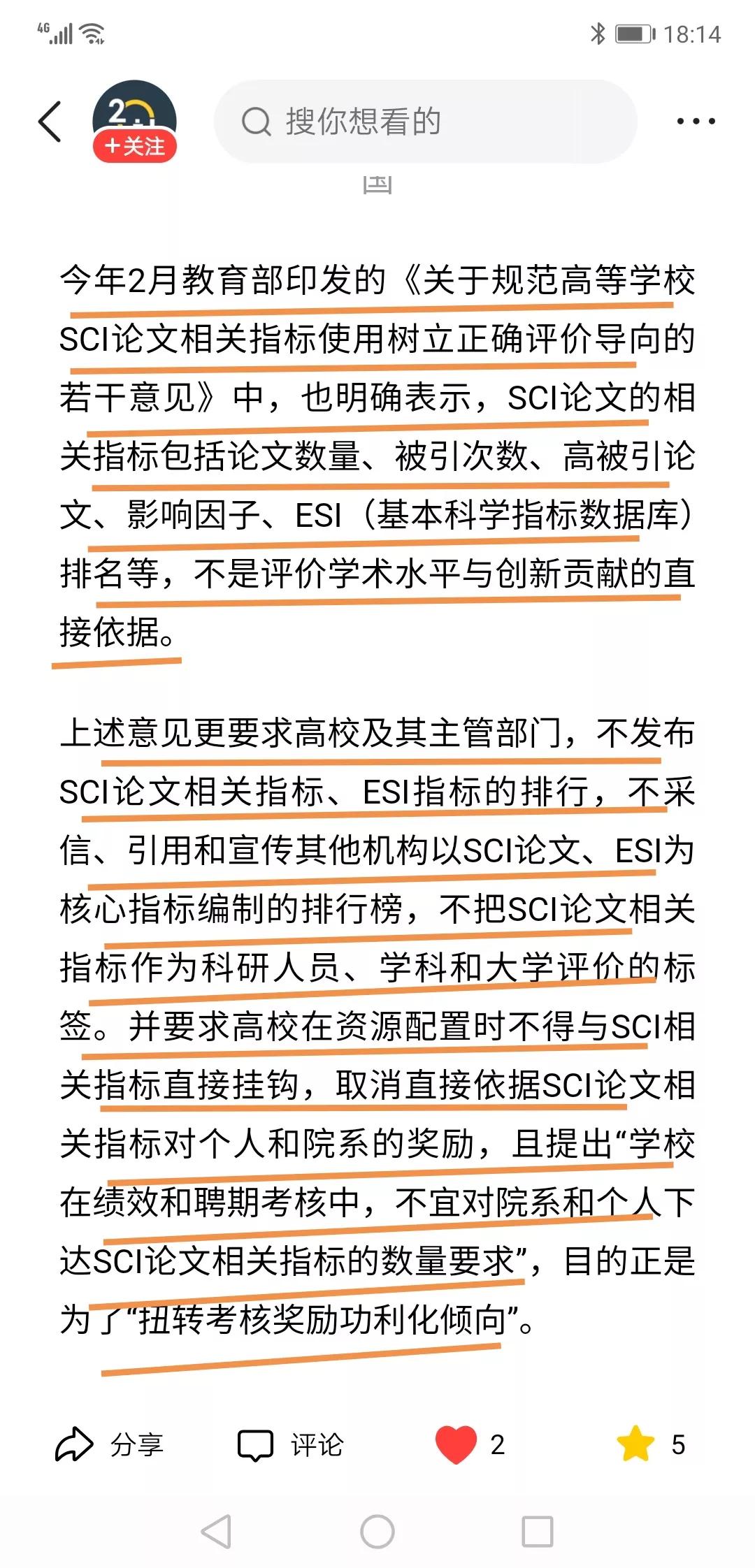

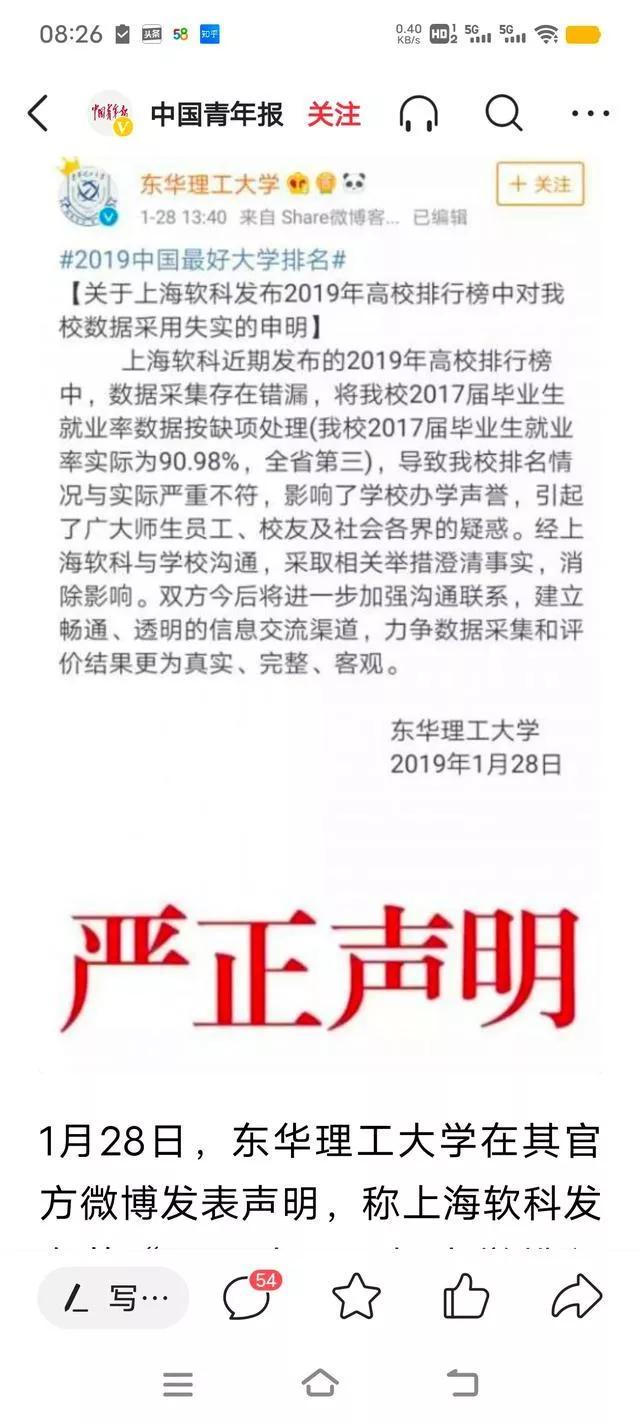

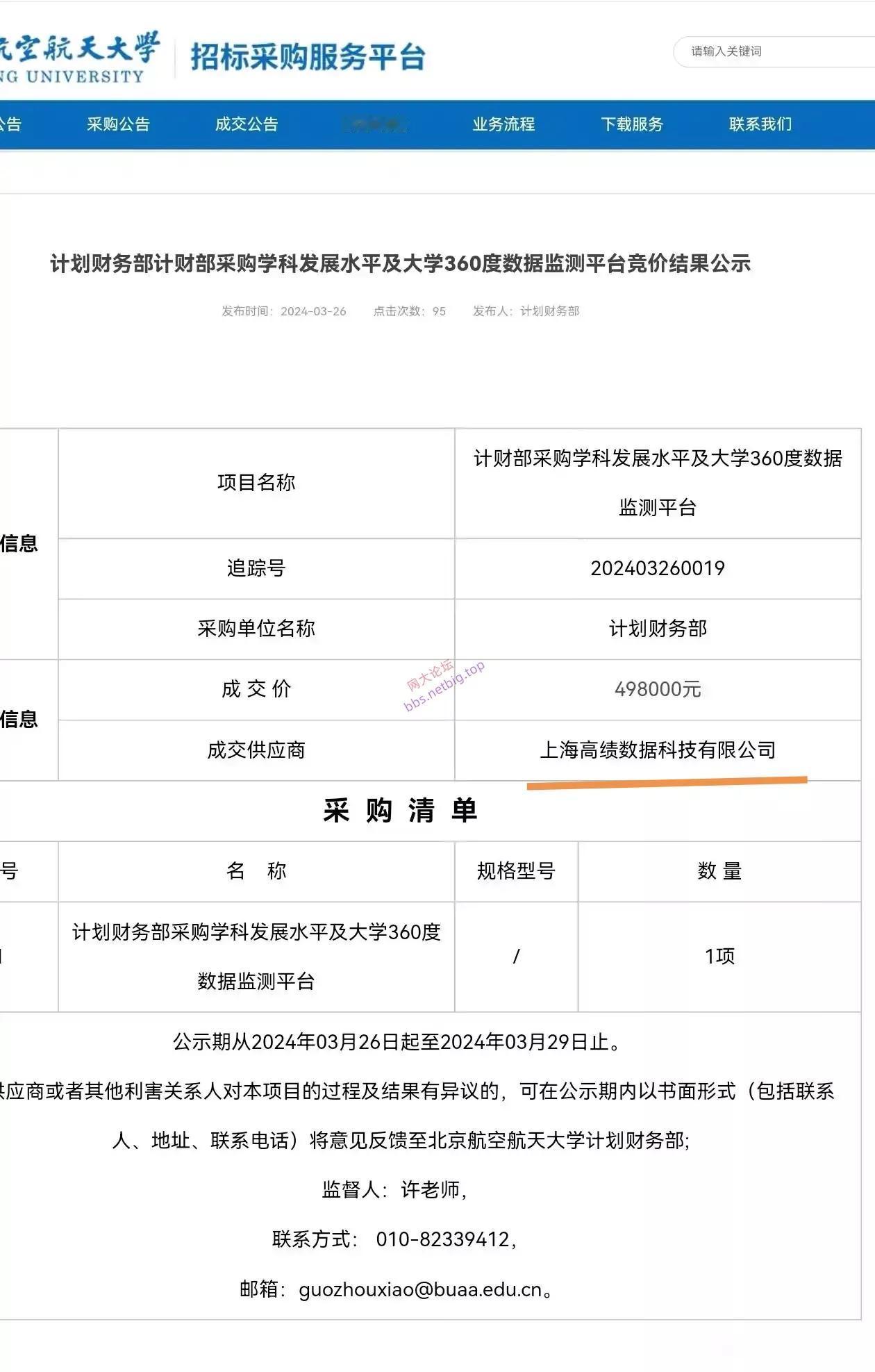

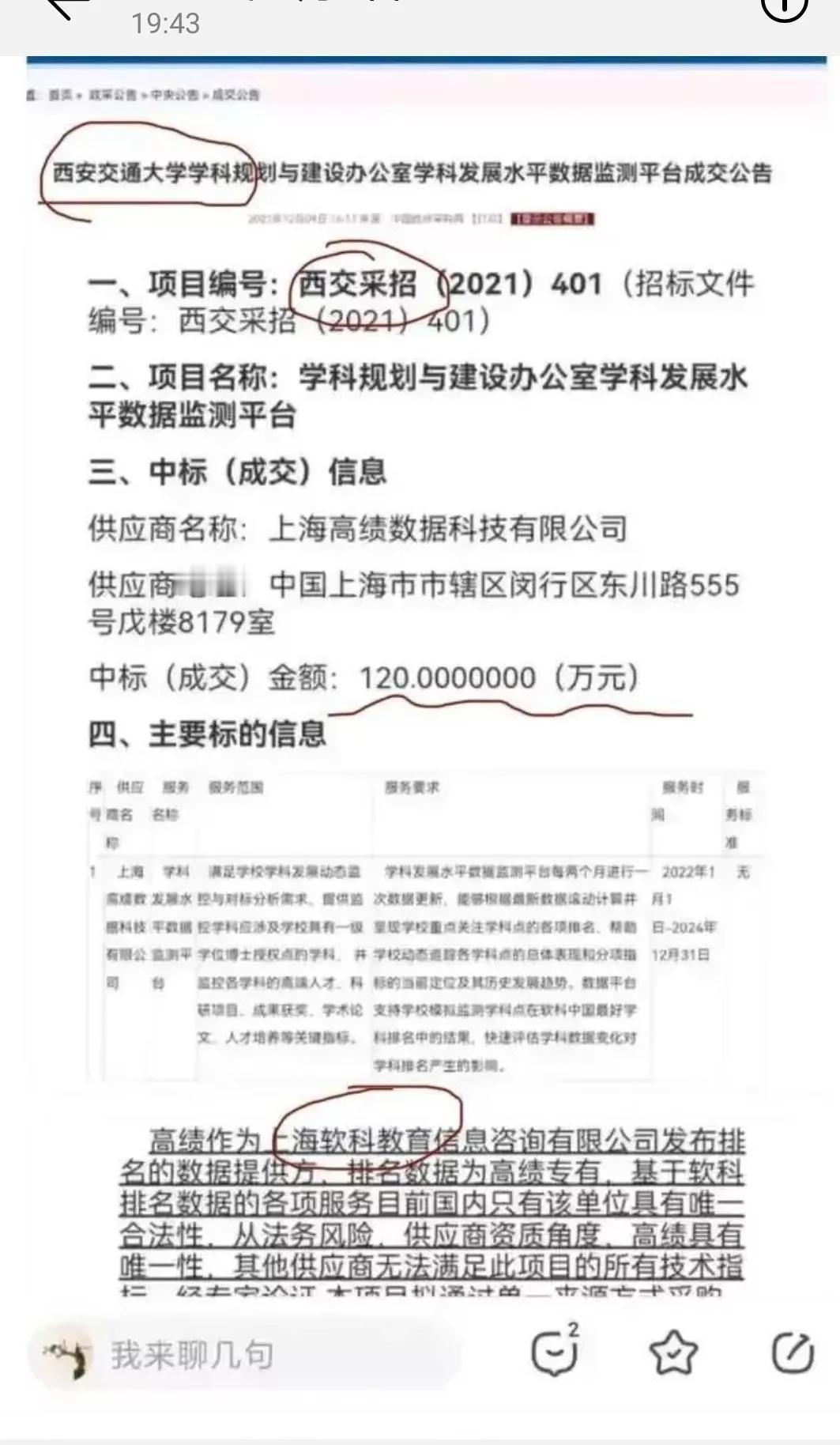

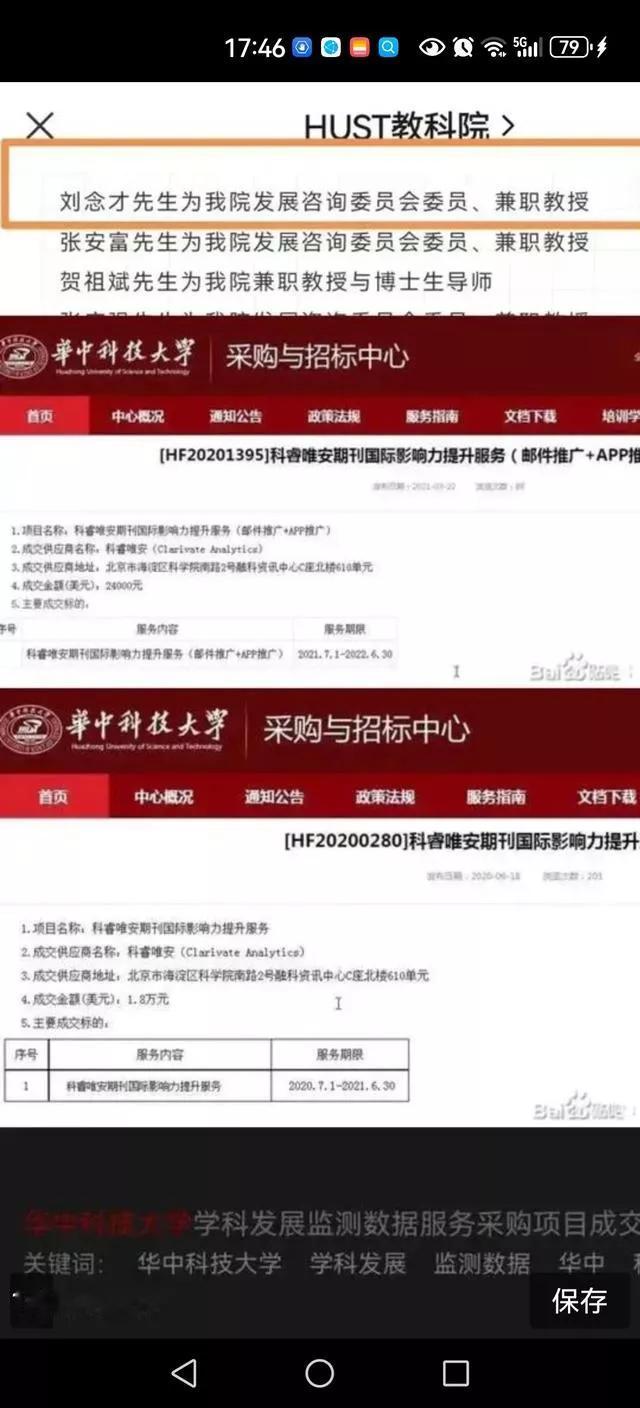

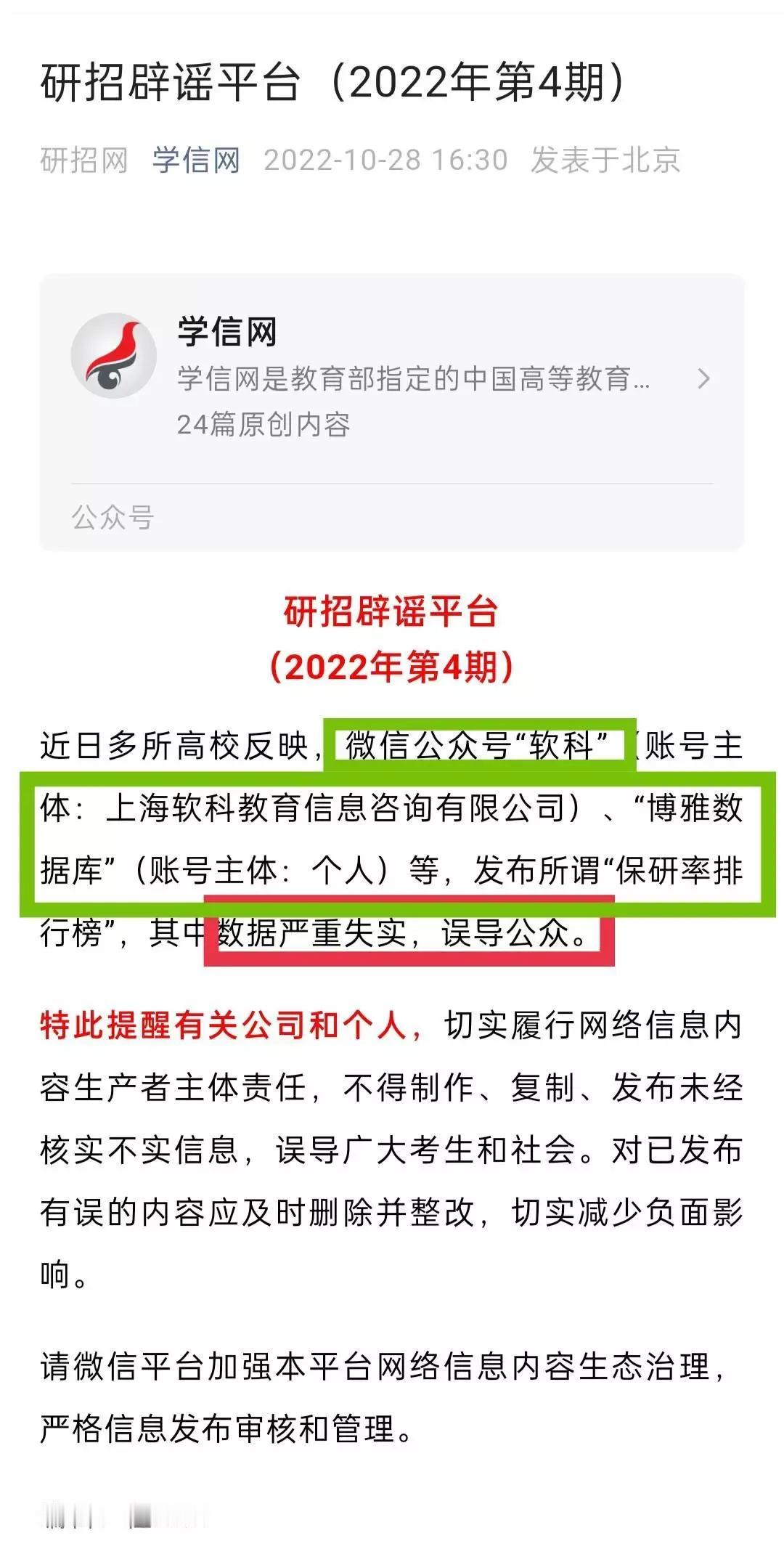

现在学术界的排名也一样不靠谱吗? 中国科学报文章:排名是给外行人看的。教育部一再申明不支持排名。民间排行榜“小作坊大染缸”,十来个人七八条枪。商业排名榜不是非赢利公益组织,既然教育部反对,不少大学如南京大学等已经申明不提供数据,不参加排名榜,为什么还要排名?何来动力?难道是要充值的?如果真的做到公平公正,对花钱买数据的一点不关照,也没有任何利益输送,大家都相信吗? 近年来,关于“软科中国大学排名”(ARWU,世界大学学术排名)的争议逐渐增多,许多网友认为其排名结果存在明显偏差,甚至被质疑“不靠谱”。这种质疑主要源于其评价体系的局限性、数据来源的争议性以及对高校发展方向的潜在误导。以下是具体分析: 1. 指标设计偏重科研,忽视教育本质 软科排名的核心指标高度集中于科研产出和学术成就(如诺贝尔奖、论文数量、高被引学者等),而**教学水平、学生培养质量、社会服务能力**等关键维度几乎被忽略。 举例: - 诺贝尔奖和菲尔兹奖占比过高(占权重的30%),导致欧美老牌研究型大学(如哈佛、MIT)长期霸榜,而许多新兴大学或专注教学的院校(如文理学院)排名严重偏低。 - 论文数量(如Nature、Science发文量)和引用率成为核心指标,导致高校为提升排名而“灌水”论文,忽视教学投入。 2. 数据来源单一,存在明显偏差 软科排名依赖公开的科研数据库(如Web of Science、Scopus),但这些数据存在语言偏见、学科覆盖不均等问题。 争议点: 英语论文占绝对优势:非英语国家(如中国、日本)的人文社科研究常被低估,因为许多本土高质量成果以中文发表,未被国际数据库收录。 学科权重失衡:理工科(尤其是生命科学、工程)数据易量化,而人文社科、艺术类学科的贡献难以统计,导致综合排名偏向理工强校。 数据真实性存疑:部分高校可能通过“刷论文引用”或“高薪挖诺奖得主挂名”等策略人为提高排名。 3. 对高校发展产生误导 软科排名的指标设计可能扭曲高校的发展方向,引发“重科研轻教学”“重数量轻质量的功利化倾向。 现实案例: 中国部分高校为冲刺排名,集中资源发展容易发论文的学科(如材料科学、化学),压缩人文社科经费。 一些高校通过合并附属医院、挂名合作等方式增加论文产出量,但这些成果与本科生教育关联度极低。 4. 排名结果与中国实际口碑不符 软科的中国大学排名常被吐槽“与公众认知脱节”。例如: 理工类高校排名虚高:华中科技大学、西安交通大学等因工科优势常居前列,但其文科实力和社会声誉未必匹配。 人文社科强校被低估:中国人民大学、北京师范大学等文科名校在软科排名中常年落后于理工科院校,甚至不如部分“双非”高校。 5. 商业化运作的质疑 软科排名由上海软科教育信息咨询有限公司发布,其背后的盈利性质引发争议: “付费优化排名”传闻:有高校反映,软科会通过合作项目向高校收取费用,提供“排名提升建议”,存在利益冲突风险。 排名结果与高校宣传挂钩:部分高校在招生宣传中突出软科排名,被质疑与排名机构存在隐性合作。 6. 国内外评价体系的对比 与QS、THE等国际排名相比,软科更偏向科研量化指标,但缺乏对国际化、雇主声誉、学生满意度等软性指标的评价: 国际排名更“多元”:例如,QS排名中“师生比”“雇主声誉”占比较高,能部分反映教学质量和就业竞争力。 中国特色的缺失:软科未充分纳入符合中国国情的指标,如“服务国家战略”“产学研结合”“思政教育”等教育部强调的方向。 网友观点总结: “唯论文论”不可取:大学的核心使命是培养人才,而非成为论文工厂。 排名加剧内卷:高校为冲刺排名盲目扩招、压榨青年教师,损害教育生态。 理性看待排名:选校应参考学科评估、就业报告、实地体验等更全面的信息。 如何看待大学排名? 1. 排名是参考,不是标准:不同排名指标差异大,需结合自身需求(如专业偏好、就业目标)选择。 2. 关注细分领域:学科排名、毕业生薪资排名等可能比综合排名更有价值。 3. 警惕排名背后的利益链:商业化排名机构可能存在数据操纵或倾向性。 软科排名的争议本质上是全球大学排名体系通病的缩影——量化指标无法全面衡量教育的价值。对于中国高校而言,与其追逐排名,不如回归“立德树人”的本职,正如南大等校退出排名所传递的信号:教育的价值,不在榜单上,而在教室里、社会中、人心间。