萨尔浒之战万历应该派谁去打才能赢? 最稳妥的方法就是不去打。明末自萨尔浒始至松锦之战,明军野战力量全灭,明廷一直在犯“毕其功于一役”的错误,同时又因财政枯竭,不顾现实客观条件急于决战,五心不定,不输个干干净净才怪。

萨尔浒之战本由明方发动,后金处于防守地位,然而该役竟以明军之惨败而告终,并由此成为明清战争史上一个重要的转折点。此役之后,明朝对后金的战略态势由主动变为被动,明帝国于东北地区的藩篱逐渐丧失,日后虽调兵遣将、征加粮饷,却再也无法获得对后金的战略主动权,并直至王朝覆灭。 明万历十一至十六年(1583—1588),建州女真首领努尔哈赤逐渐统一建州各部,又合并了海西与东海诸部,建立起一个兵民合一的政治军事集团。万历四十四年(1616),努尔哈赤建立后金,年号天命,自称汗,以赫图阿拉为都城。从这一刻开始,明朝政府被拖入了长期不能解决的东北战争泥沼。

万历四十六年(1618)正月,努尔哈赤决意对明用兵。四月十三日誓师反明,率步骑两万发起进攻。明总兵张承荫率部作战,战死,明军死伤甚众。此战后,后金军暂时撤回。

明神宗感到事态严重,派杨镐为辽东经略,主持辽东防务。并决定出兵辽东,大举进攻后金。但由于缺兵缺饷,不能立即行动,遂加派饷银200万两,并从川、甘、浙、闽等省抽调兵力,增援辽东,又通知朝鲜、叶赫出兵策应。

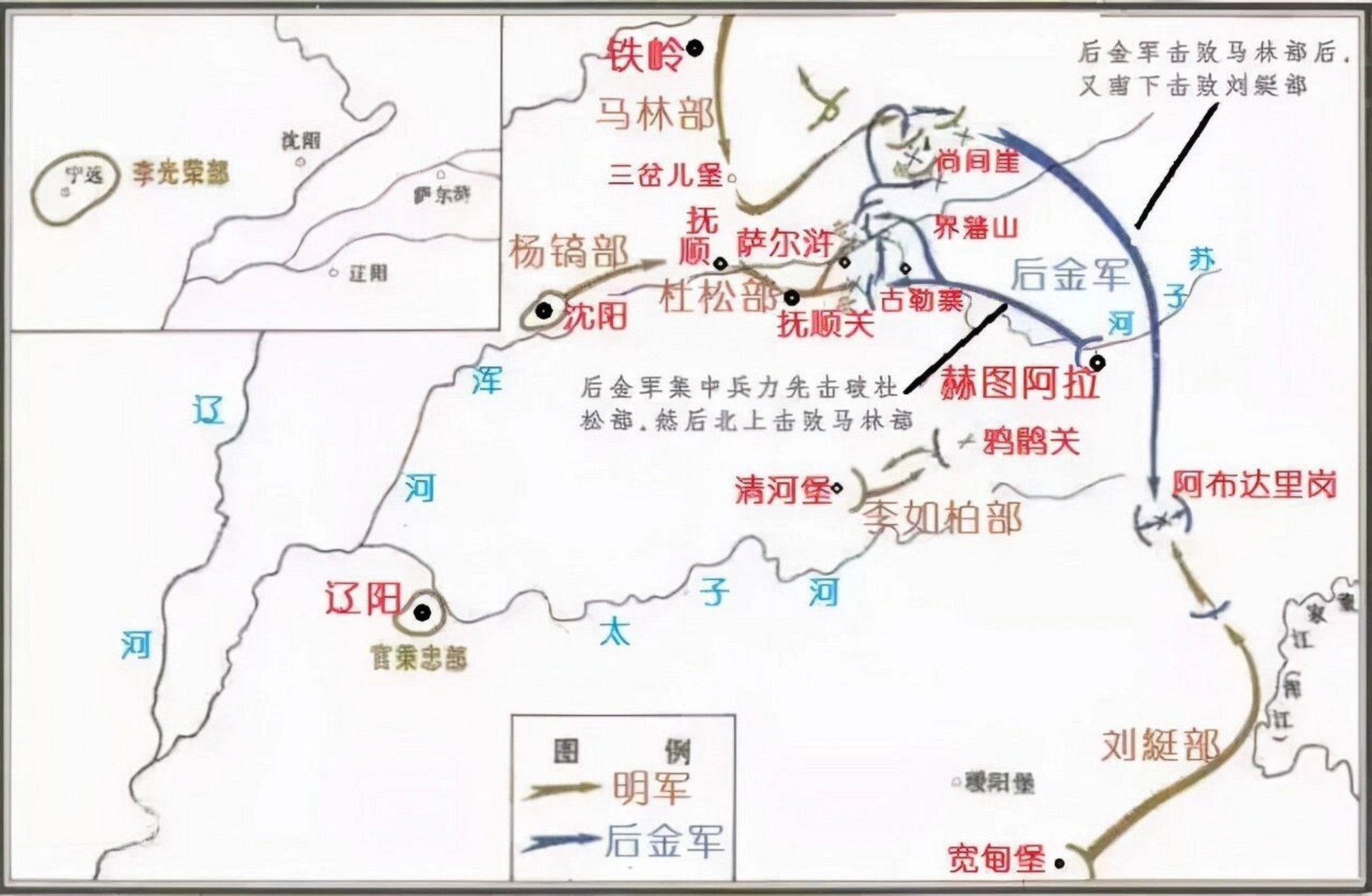

万历四十七年(1619)二月,明抵达辽东的援军8.8万余人,加上叶赫兵一部、朝鲜军队1.3万人,共约11万。杨镐的作战方针是:以赫图阿拉为目标,分进合击,四路会攻,一举围歼后金军。具体部署是:总兵马林率1.5万人,出开原,经三岔儿堡(在今辽宁铁岭东南),入浑河上游地区,从北面进攻;总兵杜松率兵约3万人担任主攻,由沈阳出抚顺关入苏子河谷,由西面进攻;总兵李如柏率兵2.5万人,由西南面进攻;

总兵刘率兵1万余人,会合朝鲜军共2万余人,经宽甸沿董家江(今吉林浑江)北上,由南面进攻。另外,总兵官秉忠率兵一部驻辽阳为机动部队,总兵李光荣率兵一部驻广宁,保障后方交通。杨镐坐镇沈阳指挥。原拟二十一日出边进击,但因天降大雪,改为二十五日。同时,限令明军四路兵马于三月二日会攻赫图阿拉。但明军出动之前,作战计划就被后金侦知。

努尔哈赤认为明军南北二路道路险阻,路途遥远,不能即至,宜先败其中路之兵,于是决定采取“凭你几路来,我只一路去”的作战方针,将10万兵力集结于都城附近,准备迎战。二月二十九日,后金军发现刘军先头部队自宽甸北上,西路杜松军已出抚顺关东进,但进展过速,孤立突出时,决定以原在赫图阿拉南驻防的500兵马迟滞刘,乘其他几路明军进展迟缓之机,集中八旗兵力,迎击杜松军。

三月初一,杜松军轻敌冒进,进至萨尔浒(今辽宁抚顺东大伙房水库附近),被后金军全部歼灭,杜松阵亡。

明军主力被歼后,南北两路明军处境不利。是夜,马林军进至尚间崖(在萨尔浒东北),得知杜松军战败,不敢前进,将军队分驻三处就地防御。后金军分兵攻击,各个击破。北路明军大部被歼。

刘所率的南路军因山路崎岖,行动困难,未能按期进至赫图阿拉。不知西路、北路已经失利,仍按原定计划向北开进。努尔哈赤击败马林军后,立即移兵南下,迎击刘军。为全歼刘军,努尔哈赤采取诱其速进,设伏聚歼的打法,事先以主力在阿布达里岗(赫图阿拉南)布置埋伏,另以少数士兵冒充明军,穿着明军衣甲,打着明军旗号,持着杜松令箭,诈称杜松军已迫近赫图阿拉,要刘速进。刘遭到伏击,兵败身死。

努尔哈赤乘胜击败其后续部队。杨镐坐镇沈阳,掌握着一支机动兵力,对三路明军未作任何策应。及至杜松、马林两军战败后,才慌忙调李如柏军回师。李如柏军行动迟缓,仅至虎拦岗(在清河堡东)。后金的侦察兵在山上虚张声势,鸣螺发出冲击信号。李如柏军惊恐溃逃,自相践踏,死伤1000余人。至此,明军的这场战役彻底失败。

萨尔浒之战,历时5天,以明军的失败、后金军的胜利而告结束。 萨尔浒战役是集中使用优势兵力,选择有利的战场和战机,连续作战、速战速决、各个击破,在战略上以少胜多的典型战例。在战斗中,充分显示了努尔哈赤机动灵活的指挥才能和后金将士的勇猛战斗作风,在5天之内,在3个地点进行了3次大战,战斗前部署周密,战斗中勇敢顽强,战斗结束后迅速脱离战场,立即投入新的战斗。结果,后金大胜,明军惨败。这次战斗对双方都是十分关键的一仗,从此,明朝的力量大衰,后金的力量大增,后金由防守转入了进攻。