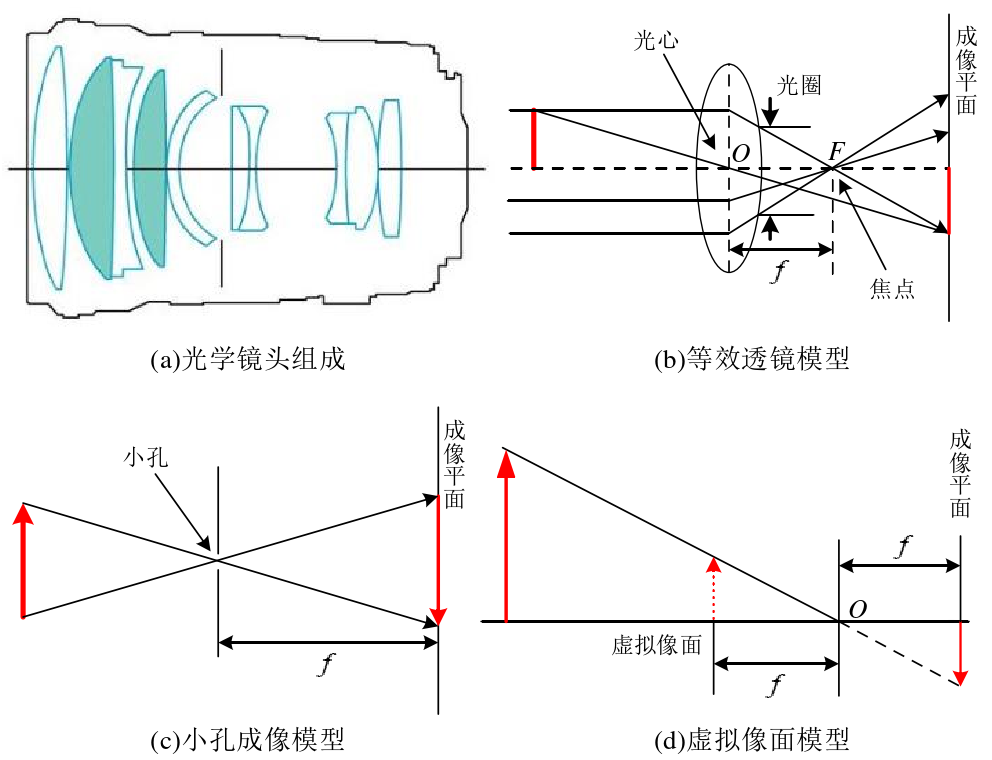

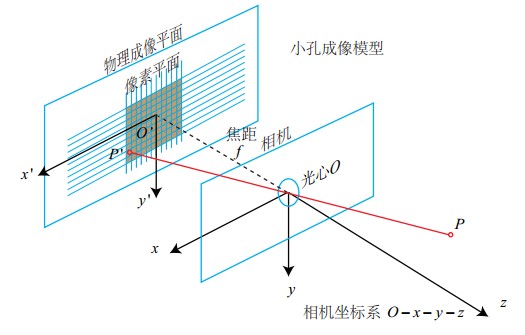

一、最核心的模型:小孔成像

这是所有摄像机成像的物理基础。

· 原理:在一个暗箱的前壁开一个小孔,后壁放置一个感光介质(如胶片或图像传感器)。来自物体表面的光线会沿着直线穿过这个小孔,在后壁上形成一个倒立的实像。

· 特点:

· 像为倒立的实像。

· 小孔越小,成像越清晰(因为一束光来自一个点),但图像也会越暗。

· 小孔越大,图像越亮,但会变模糊(因为一个点会变成一个光斑)。

小孔成像揭示了光沿直线传播的特性,是现代镜头成像的雏形。

二、现代摄像机的关键改进:镜头

小孔成像的致命缺点是进光量小,图像暗且不清晰。为了解决这个问题,现代摄像机用镜头 取代了小孔。

镜头的作用:

1. 汇聚光线:镜头(由多片透镜组构成)可以收集比小孔多得多的光线,并将其弯曲(折射)后重新聚焦在感光元件上,使得图像明亮得多。

2. 精确对焦:通过移动镜头或镜片组,可以改变像距,使得特定距离的物体能够在感光元件上形成最清晰的图像。这就是我们常说的“对焦”。

引入了两个重要概念:

· 焦距:决定了镜头的视角(是拍得广还是拍得远)和景深(背景虚化效果)。

· 光圈:在镜头内部,像一个瞳孔,可以控制单位时间内进入相机的光量。光圈用f值表示(如f/1.8, f/8)。f值越小,光圈开得越大,进光量越多,背景虚化效果越强;f值越大,光圈开得越小,进光量越少,景深越大(前后都清晰)。

三、数码摄像机的完整成像流程

现在我们来看一台现代数码摄像机(包括相机、手机摄像头等)从光到数字照片的完整过程:

第一步:捕捉光线

物体反射的光线穿过镜头。镜头组负责汇聚光线、对焦,并经过光圈控制通光量。

第二步:光线过滤

光线在到达传感器前,通常会经过一个红外截止滤光片。因为图像传感器对红外光也很敏感,如果不滤除,照片颜色会严重失真。

第三步:光电转换

光线最终照射到图像传感器(CCD或CMOS,目前主流是CMOS)上。传感器由数百万甚至上亿个微小的“感光单元”(像素)组成。

每个感光单元就像一个“小水桶”,当光子(光的基本单位)击中它时,会产生对应数量的电子(光电效应)。光照越强,产生的电子就越多。这样,一幅光学图像就被转换成了一幅由无数个电荷点组成的“电子图像”。

第四步:颜色感知

传感器本身不能区分颜色,它只能感受光的强弱(亮度)。为了获得彩色图像,我们在每个像素前覆盖一个微小的彩色滤光片,最常用的是拜耳滤光阵列。

· 大约25%的像素覆盖红色滤光片,只让红光通过。

· 大约50%的像素覆盖绿色滤光片(人眼对绿色最敏感)。

· 大约25%的像素覆盖蓝色滤光片。

这样,每个像素点只记录一种颜色(红、绿或蓝)的亮度信息。这张图被称为RAW格式图像,它是相机最原始的数据。

第五步:信号读出与数字化

传感器周围的电路会逐个“读取”每个像素积累的电荷,将其转换成电压信号。然后,一个模数转换器将这个模拟电压信号转换成一个数字值(例如,从0到4095的12位数字)。至此,我们得到了一组描述每个像素位置和亮度/颜色的数字矩阵。

第六步:图像处理

原始的RAW数据(马赛克状的R,G, B值)还不能直接看成一张正常的照片,需要由相机内的图像信号处理器 进行复杂的运算,这个过程称为去马赛克。

· 去马赛克:通过插值算法,根据周围像素的颜色信息,推测出每个像素点上缺失的另外两种颜色信息。最终,每个像素都拥有了完整的R、G、B三色数值。

· 进一步处理:ISP还会进行白平衡校正(纠正不同光源下的色偏)、伽马校正(调整亮度响应曲线)、降噪、锐化、色彩饱和度调整等,最终生成一张我们常见的JPEG或HEIC格式的图片。

第七步:存储与输出

处理完成的数字图像文件被写入存储卡,也可以通过屏幕直接显示出来。

总结

现代数码摄像机的成像原理可以概括为以下几个核心环节:

光学成像(镜头) → 光电转换(传感器) → 颜色过滤(拜耳阵列) → 数字化(ADC) → 图像重建与处理(ISP) → 存储与显示

这个过程完美地结合了物理学、光学、电子学和计算机科学,将现实世界的光影魔术般地转换为我们能够存储和分享的数字图像。