1023 年秋,汴京。年仅 13 岁的宋仁宗放下筷子,缓缓说道:"赐银五百两,让寇准归葬故里吧。"

这道看似体面的圣旨,却开启了一场荒唐至极的闹剧——堂堂两朝元老、澶渊之盟的最大功臣,死后连口像样的棺材都买不起,灵柩在破庙里停了整整十年,直到皇帝 "突然想起",才被重新挖出来送回老家。

一、从庙堂之高到江湖之远寇准,这位北宋最有骨气的宰相之一,年轻时就以 "敢言" 闻名。宋太宗曾夸他是 "朕之魏徵"。最辉煌的时刻,是在辽军南下、满朝文武主张迁都时,他力排众议,硬拉着宋真宗亲征,最终促成 "澶渊之盟",为宋朝赢得百年和平。

然而,这样一位功勋卓著的大臣,却因得罪权贵,在晚年被一贬再贬,最终被赶到雷州(今广东湛江)—— 北宋时期的 "天涯海角"。雷州的生活极其艰苦。寇准住在茅草屋里,陪伴他的只有一个老仆人和几箱书。62 岁那年,贫病交加的寇准走到了生命尽头。去世时,他连一口像样的棺材都买不起,是当地百姓凑钱为他买了口薄棺。

想想看——一个为国家节省了不知多少白银的功臣,死后连棺材钱都掏不起,这是什么人间讽刺?

二、皇帝的 "体面" 与十年冷棺年轻的仁宗听闻寇准去世,唏嘘不已,下令赐银五百两,派官员护送灵柩回陕西下邽老家。

然而,这个看似体面的安排,很快就露出了破绽:

从雷州到陕西,千里迢迢,500 两银子看似不少,实则捉襟见肘;

沿途官员听说运的是 "罪臣" 寇准的棺材,纷纷避之不及;

押运官一路雇车雇人、打点应酬,很快就捉襟见肘;

当队伍走到洛阳时,钱已所剩无几。押运官索性将棺材暂放在洛阳郊外一座破庙里,给老和尚塞了点钱,请他帮忙照看,然后回京复命:"寇准的灵柩已安置妥当。"

这一 "安置",就是整整十年!

破庙里的老和尚换了几茬,寇准的棺材却始终静静地躺在偏殿角落,积满灰尘。庙里的小和尚有时会把供品放在棺材盖上,权当一张桌子。

寇准的家人呢?儿子早逝,孙子辈四散逃亡,无人敢来认领这口 "罪臣" 的棺材。曾经的同僚旧部,也都避之不及。堂堂宰相,死后连个敢来上香的人都没有,这就是所谓的 "伴君如伴虎" 吗?

三、迟到十年的荣归故里1033 年,距寇准去世已整整十年。一天,仁宗在听讲经时,听到 "忠臣蒙冤" 的话题,突然想起:"寇准是不是早就归葬故里了?"

然而调查结果让皇帝震怒:"岂有此理!朝廷命官,死后停棺十年不得安葬,成何体统!"

于是,寇准的棺材被 "二次起运",这才有了历史上罕见的一幕——死去十年的大臣,再次被朝廷 "隆重" 送回家乡。

新的押运官赶到破庙时,眼前的景象令人唏嘘:

棺材上的漆已斑驳脱落;

棺盖被当成供桌,摆着几个破碗;

开棺验看,只剩一具白骨和一方刻着 "寇" 字的玉佩;

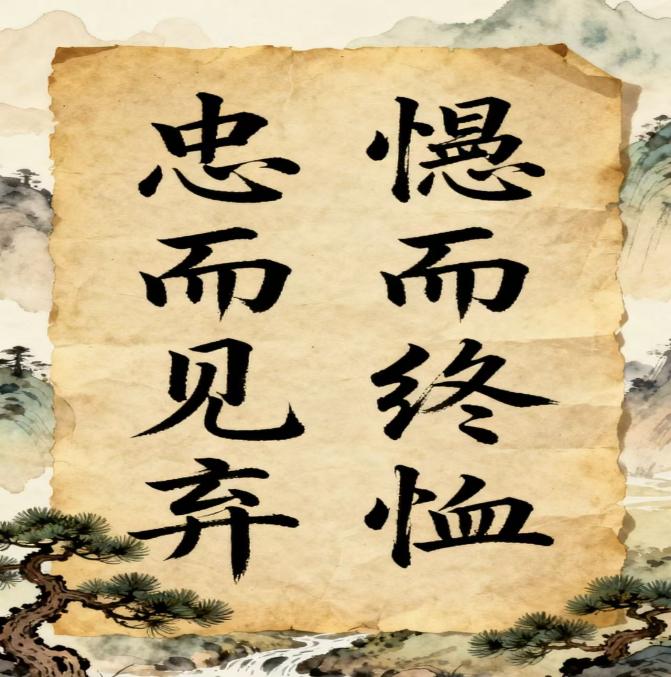

这一次,朝廷购买了上等楠木棺材,重新装殓。队伍浩浩荡荡,终于将寇准送回了下邽老家。仁宗后来追复寇准官爵,赠中书令,谥号 "忠愍"—— 忠诚而又可怜。

四、历史的拷问寇准的遭遇,完全折射出了专制皇权下忠臣的脆弱处境:皇帝的 "记得" 与 "忘记",决定了一个忠臣能否入土为安。如果仁宗十年前能多问一句 "安置在哪里",如果押运官能如实禀报 "钱不够了",寇准是否就能早日魂归故里?

更讽刺的是,那口在破庙里停放十年的薄棺,最终被和尚们拆了当柴烧。据说,烧的时候火光特别明亮,映得庙里的菩萨像都泛着红光,仿佛也在为这位忠臣的遭遇而惋惜。

寇准的故事告诉我们,历史不应只记住那些轰轰烈烈的时刻,更应记住那些忠臣良将的凄凉结局。只有这样,我们才能真正理解 "忠而见弃,愍而终恤" 这八个字的沉重分量。