汤圆之滥觞,可溯至汉时“牢丸”,

《岁时广记》引《岁时杂记》载其“蒸食,以面为皮”,初为祭神祀祖之品,

后渐入寻常饮食。

及宋,其名易为“浮元子”,

《东京梦华录》记汴梁上元夜“巷陌路口,皆卖浮元子”,已成节庆标配;

姜夔亦有“东风夜放花千树,更吹落、星如雨”之词,

暗合食汤圆赏灯之俗。

今时汤圆,承古意而焕新颜:

糯米为皮,裹芝麻、豆沙诸馅,沸水中浮沉如珠,取“团圆”之喻。

南北风味虽异,或甜或咸,却同为除夕、元宵之味,

藏着中国人对圆满的千年期许。

今儿,跟诸位聊聊,中国最好吃的10种汤圆……

宋时明州人将黑芝麻、猪板油与糖裹进糯米团子,

丢进沸水里滚成"浮元子",这便是它的前身。

宁波籍丞相史浩在《粉蝶儿·咏圆子》里写"火方然,汤初滚,尽浮锅面",

活脱脱是当年灶头煮汤圆的热闹场景。

老宁波人至今坚持叫它"汤团",说这"团"字才配得上团圆的意思。

这汤圆白得透亮,像初雪落进瓷碗。

外皮用本地新糯米泡足十二时辰,石磨慢磨出雪白浆水,压成粉团后柔韧得能拉丝。

黑芝麻馅是门学问,得选颗粒饱满的芝麻炒到焦香,

混着猪板油丁与绵白糖,在石臼里舂成带油润的膏状。

咬开瞬间,滚烫的芝麻流心像熔岩般涌出,甜香混着猪油香直钻鼻腔。

清末民初,常州名点师裴玉高在局前街毕家弄的铺子里,

突发奇想把本地甜酒酿揉进无馅小元宵,

从此“团如玉粒,酒香清甜”的风味便在双桂坊的竹篾簸箕里“颠”出了名堂。

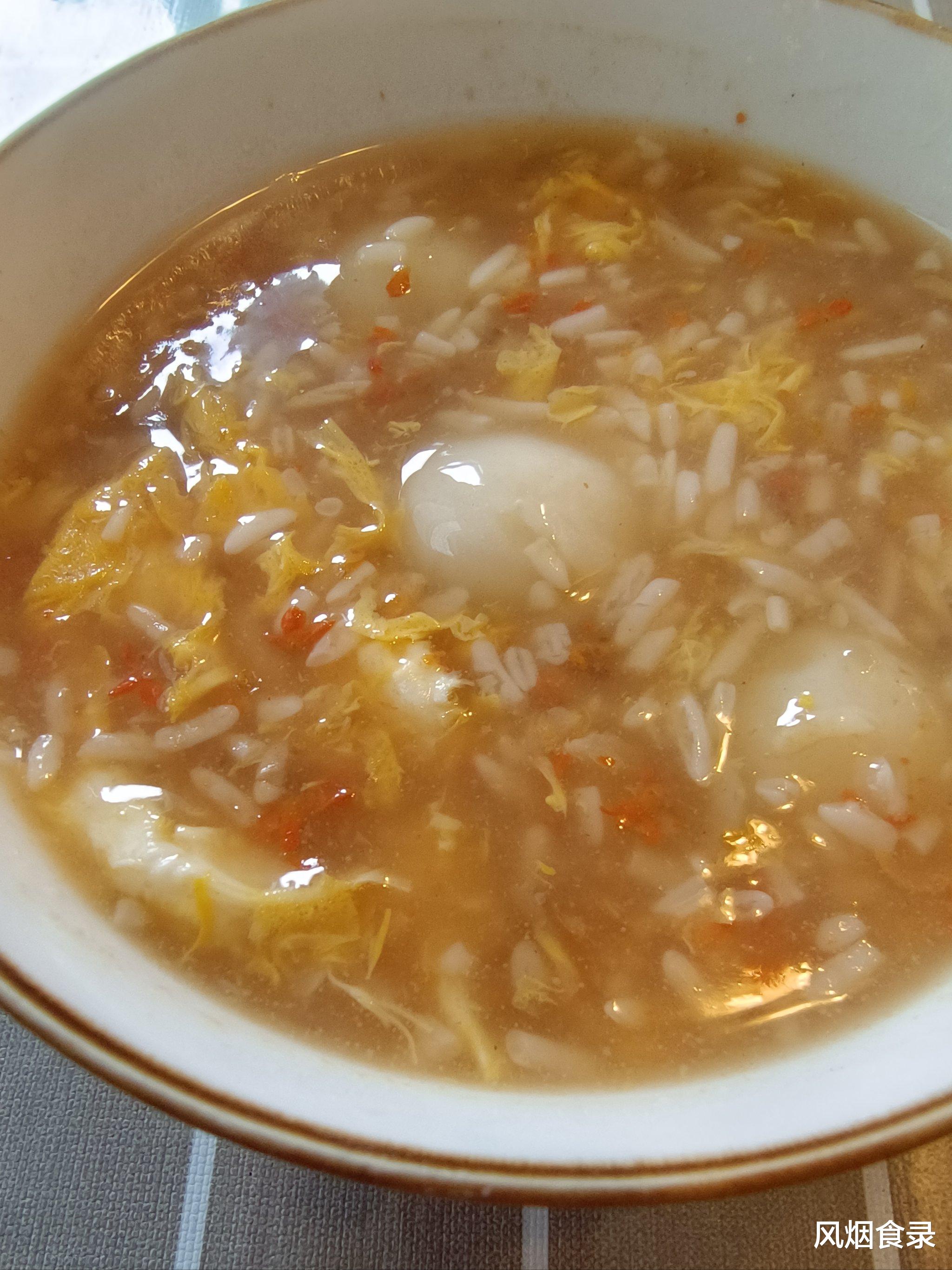

这口甜润的秘密,全在“双发酵”的讲究。

本地圆糯蒸熟后淋冷开水,拌入祖传酒曲,

在陶瓮里捂出琥珀色的酒酿,甜中带点微醺的酸;

另一边,糯米粉在竹匾里颠成拇指大的圆子,煮得浮起后捞进酒酿汤,

撒把金桂,热气腾腾里飘着江南的温柔。

老常州人晓得,冬日里捧一碗,酒香混着桂花香钻进鼻尖,

圆子软糯却不粘牙,甜得恰到好处,连汤带水喝个底朝天,浑身都暖了。

州兴义地区四大招牌名小吃。

清末邹家祖上收账归来,用灶上土鸡剁馅包汤圆,

成就这"众家皆甜,唯我咸鲜"的百年奇味。

糯米皮裹着老母鸡与跑山猪的肉香,鸡汤打底,芝麻酱点睛,

一口咬开,咸鲜汁水混着糯香在嘴里炸开,老辈子说:"这汤圆,巴适!"

做法讲究"三填三压":鸡肉茸填三分之二,灌鸡汤再封口,留气室煮不破。

汤底用整鸡加筒子骨熬足七小时,

撒葱花、黑胡椒,花生酱一搅,香得人直咂嘴。

清末三牌楼雷妪为解汤团携带之困,将煮熟的糯米团子滚上赤豆粉,

这一滚便滚出了百年传承。

这汤圆无汤水却自带豆香,咬开软糯皮子,

芝麻流心像熔岩般淌出来,冷热皆宜的性子,让它在旧时赌坊夜市里成了"夜宵扛把子"。

老法头讲究现炒现磨,赤豆沙要晒足三天太阳,

裹粉时汤圆还得在竹匾里打滚,像极了江南细雨打在青石板上。

原是杭州人余国骅1940年代在重庆保安路摆摊时创制的,

因个头如龙眼、皮薄透亮,被老重庆人喊作“杭州小汤圆”。

1964年更名后,这颗裹着猪油黑芝麻馅的小圆子,成了山城烟火气的代名词。

糯米要选宁波水磨粉,泡足十二小时再石磨磨浆,

吊浆沥干后揉成软面团,包进用猪边油颗粒、

白糖、黑芝麻粉调的馅,沸水煮到浮起便捞,

咬开糯皮,油润的芝麻香混着猪油香直窜鼻腔,

甜而不腻,软糯中带点Q弹。

这碗汤圆的历史,要追溯到1850年无锡孙记糕团店的创制,

因恰逢玉兰花开,故得“挂粉”雅名。

其精髓在于“五色”与“挂粉”——用紫薯、南瓜、菠菜等天然食材榨汁染面,

糯米粉经水磨工艺制成,软韧如绸,

包入鲜肉、菜猪油、芝麻等六味馅心,甜咸交织,咬开瞬间,鲜汁漫溢,

当地人戏称“阿要辣油?”(无锡方言,意为“要不要加点辣油”)。

老字号店铺仍坚持手工搓制,汤色清亮如镜,

映着五彩斑斓的面皮,宛如江南水乡的调色盘。

起源可追溯至清代衡阳名宦彭玉麟家厨的创制。

它融合了当地鱼丸、黄雀丸等小吃的制作精髓,

以“排楼”式手工揉制技法得名,

将米浆搓成细长条,切段成型,形似小竹楼,故得此名。

排楼汤圆以大米为主料,经6小时浸泡后研磨成浆,

煮熟后揉成竹筷粗细的圆条,再切成1厘米小段。

沸水汆煮后,汤圆浮起,复入清汤二次入味。

装碗时撒上葱花、白胡椒粉,汤清色白,丸体柔软,口感柔滑略带韧性,咀嚼间米香四溢。

调味以精盐为基底,叠加白胡椒的微辣与葱花的鲜香,

形成层次分明的味觉体验,当地人戏称“一勺辣、一口鲜,扎实得很!”

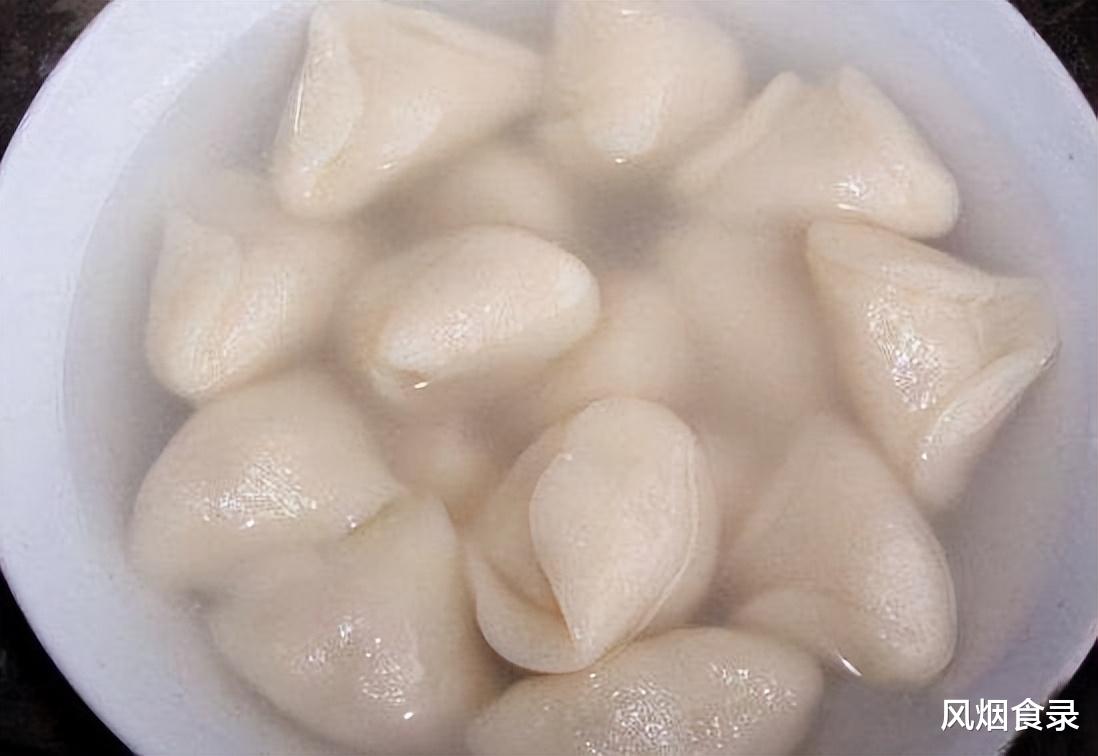

是云南镇雄县的特色传统小吃,

其历史可追溯至古代,与当地祭祀山神的习俗紧密相关。

相传,镇雄多山,百姓靠山吃山,为祈求风调雨顺、山间物产丰腴,

春节时将汤圆捏成山形供奉山神,后演变为独特的三角造型,

寓意团圆甜蜜,成为昭通“十大名特小吃”。

其形态为三棱锥,三个尖角组成“心”形,

有白色糯米款和黄色高粱款,像小鹅的腹部,煮熟后像一群淘气的小鹅在河塘里自由嬉戏。

口感上,外皮软糯Q弹,米香浓郁,

内馅分富油和苏麻两种:富油馅用猪板油、花生、冰糖等制成,醇厚香脆;

苏麻馅则清爽细腻,香气扑鼻。

清末船工为省钱,用猪心肺熬汤,糯米团子裹着卤香,在竹编蒸笼里滚出人间烟火。

三汇镇的燕家、白家最早支起锅灶,燕守忠从岩丰乡挑担叫卖,

白xx跨省来此扎根,两家人用猪油炒制心肺臊子,

硬是把边角料做成了码头上的“硬通货”。

这汤圆长得水灵,糯米皮子捏成水滴形,在乳白的骨汤里浮沉。

咬开是猪心肺丁混着冬菜,青花椒的麻在舌尖跳脚,姜丝的辣又给兜住了底。

重庆彭水人更绝,汤圆煮好浇一勺卤汁,

撒把葱花蒜末,再淋两圈红油,活脱脱把甜点改成了江湖菜。

如今这道小吃仍坚持手工,石磨推米浆,铁锅熬熟芡,

老手艺在群富饮食店的小门市里,还带着童年的煤烟味。

1928年,18岁的申三货挑着担子在此叫卖元宵,

他琢磨出的“滚”制手艺,让江米与馅料在笸箩里翻腾出软糯筋道。

后来盘下“恒义诚肉铺”改卖甜食,

因巷名得“老鼠窟元宵”的诨号,却成了太原人心里“味压群芳”的金字招牌。

这元宵皮薄如蝉翼,咬开是晋祠江米的绵香,

裹着玫瑰、桂花、芝麻、花生四味甜馅,半开的花瓣腌进糖里,甜得透亮不齁人。

2009年这手艺成了省级非遗。

一碗汤圆,千年温暖。

无论甜咸软糯,都是中国人对团圆最深的念想。

这个秋天,你最爱哪一味?

热腾腾的锅里,总有一颗,为你浮起。