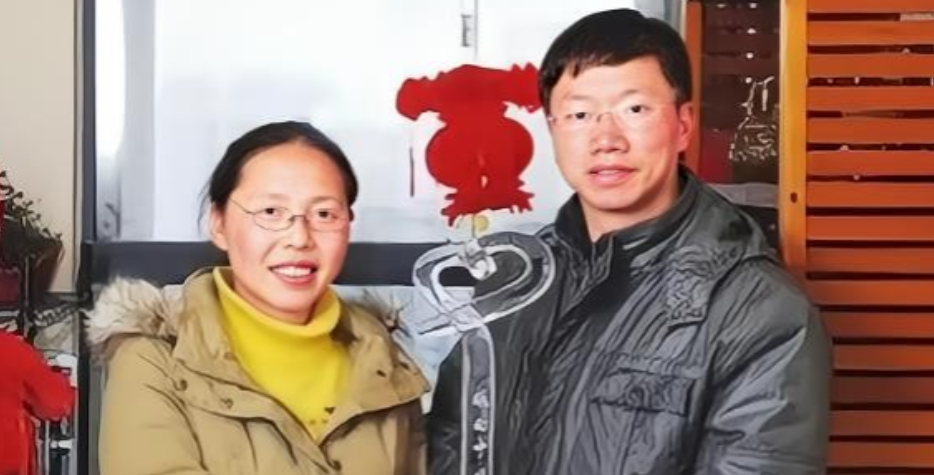

2000年四川,一女老师刚生完孩子3个月,丈夫哄骗她去旅游,可到了地方她才发现,到处都是破败的环境,女老师非常疑惑,可丈夫却表示“我想在这儿待一年,行吗?” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 胡忠原本是成都一中学的化学老师,拥有稳定的工作和幸福的家庭,妻子谢晓君是钢琴老师,女儿刚刚出生三个月,一家三口住在成都,小日子过得有滋有味。 2000年夏天,胡忠偶然看到一篇关于塔公乡缺老师的报道,就像一块石头落进了平静的湖面,激起了层层涟漪,报道里孩子们渴望知识的眼神,让他夜不能寐,他觉得自己必须做点什么。 他做了一个大胆的决定,去塔公乡支教,一开始他没敢直接告诉妻子,只说是带她去康定散散心。 当谢晓君抱着三个月大的女儿,站在塔公乡那所破旧的学校门口时,她才明白丈夫的“散心”是什么意思,泥砖墙斑驳脱落,教室窗户残缺不全,操场坑坑洼洼,这一切与她想象中的康定相去甚远。 谢晓君内心五味杂陈,但最终还是选择支持丈夫的决定,这不仅仅是一个决定,更是一场人生的豪赌,赌上的是他们一家三口的未来,从成都的舒适生活到高原的艰苦环境,从稳定的工作到每月300元的补助,这其中的落差,外人难以想象。 初到塔公胡忠首先要面对的是高原反应,头痛、失眠、呼吸困难,这些都是家常便饭,为了省钱,他甚至在高反严重时只喝点热水硬扛,语言不通也是一大难题。当地居民大多讲藏语,胡忠只能从零开始学习,一点一点地和学生们沟通交流。 更棘手的是学生们的不信任,他们见过太多来来去去的支教老师,在他们看来,胡忠也不过是其中之一,过不了多久就会离开,他们对胡忠保持警惕,不听课,不配合,甚至带着几分挑衅。 胡忠没有退缩,他用行动证明自己不是“来镀金”的,而是真心实意想留下来帮助他们,他身兼数职,语文、数学、化学,什么都教。 他不仅教书,还关心学生们的生活,和他们同吃同住,打成一片,有一次他突发急性肠胃炎,疼得直不起腰,但他仍然坚持跪在讲台上,忍痛上完了整节课。 胡忠的坚持和付出,渐渐融化了学生们心中的坚冰,他们开始叫他“阿爸”,这是藏语里对父亲的称呼,饱含着敬意和亲近,从最初的怀疑到后来的依赖,胡忠用真心换来了孩子们的信任。 谢晓君也深受感动,她利用假期来塔公支援教学,亲眼见证了丈夫的辛苦和学生们的变化,她逐渐理解了丈夫的坚持,也看到了教育的意义和力量。 2003年她做出了一个更大胆的决定,辞去成都的工作,带着女儿来到塔公,和丈夫一起扎根高原。 一家三口挤在简陋的板房里,女儿胡文吉也逐渐适应了高原生活,他们把全部的精力和爱都倾注在了学生身上,不仅教授知识,还照顾他们的生活,甚至收养了80多名孤儿,供他们读书上学。 在胡忠和谢晓君的努力下,塔公乡的孩子们开始接触更广阔的世界,他们学习知识,开阔眼界,逐渐改变了自己的命运,越来越多的孩子考上了大学,走出了大山,更让人欣慰的是,一些毕业生选择回到家乡任教,将这份爱与希望传递下去,形成了良性循环。 有人问他们,为什么不回成都?他们总是笑着说:“这里的孩子就是我们的孩子,这里就是我们的家。”这句话,简单却有力,道出了他们对这片土地的深情和对教育事业的热爱。 他们的事迹,不仅感动了无数人,也引发了人们对教育公平的思考,在一个教育资源分配不均的时代,胡忠和谢晓君的故事,更像是一种警醒,一种呼唤,提醒我们关注那些被遗忘的角落,关注那些渴望知识的目光。 或许我们无法像胡忠和谢晓君一样,放弃一切去支教,但我们可以从身边的小事做起,关注教育,支持教育,为那些需要帮助的孩子们贡献一份力量。