🍓

关于教和学的问题,最早读到的应该就是韩愈的《师说》了吧,道之所存,师之所存,弟子不必不如师,师不必贤于弟子,教学相长。在那个时候已经谈论到了这些问题。乔治斯坦纳这本书中,同样在思考这样的问题。

🍓

乔治·斯坦纳的《大师与门徒》是一部基于其2001至2002年在哈佛大学所做的查尔斯·艾略特·诺顿系列讲座编成的著作。是一部探讨“教学”的论述作品。作者也是从事多年教育的人,深感于“教职”的正当性与真相究竟为何?究竟是什么时的一个人能够叫到另一个人?这份权威又来自何处?那些受教者回应的主要次序又是什么?

🍓

教学关系它简化成三种关系结构。有些诗者是诲人不倦。他们破坏学生的希望,破坏学生的信赖感和独立性。学生对老师是充满信赖的,而这种信赖有时可能会被老师不当利用,影响学生的独立思考和成长。有的学生徒弟也会推翻背叛,甚至毁灭他们的业师。而第3个关系,这是一种交流,一种互信,互睦之情,一种爱。通过彼此互动同化的过程,师徒之间能够教学相长。

🍓

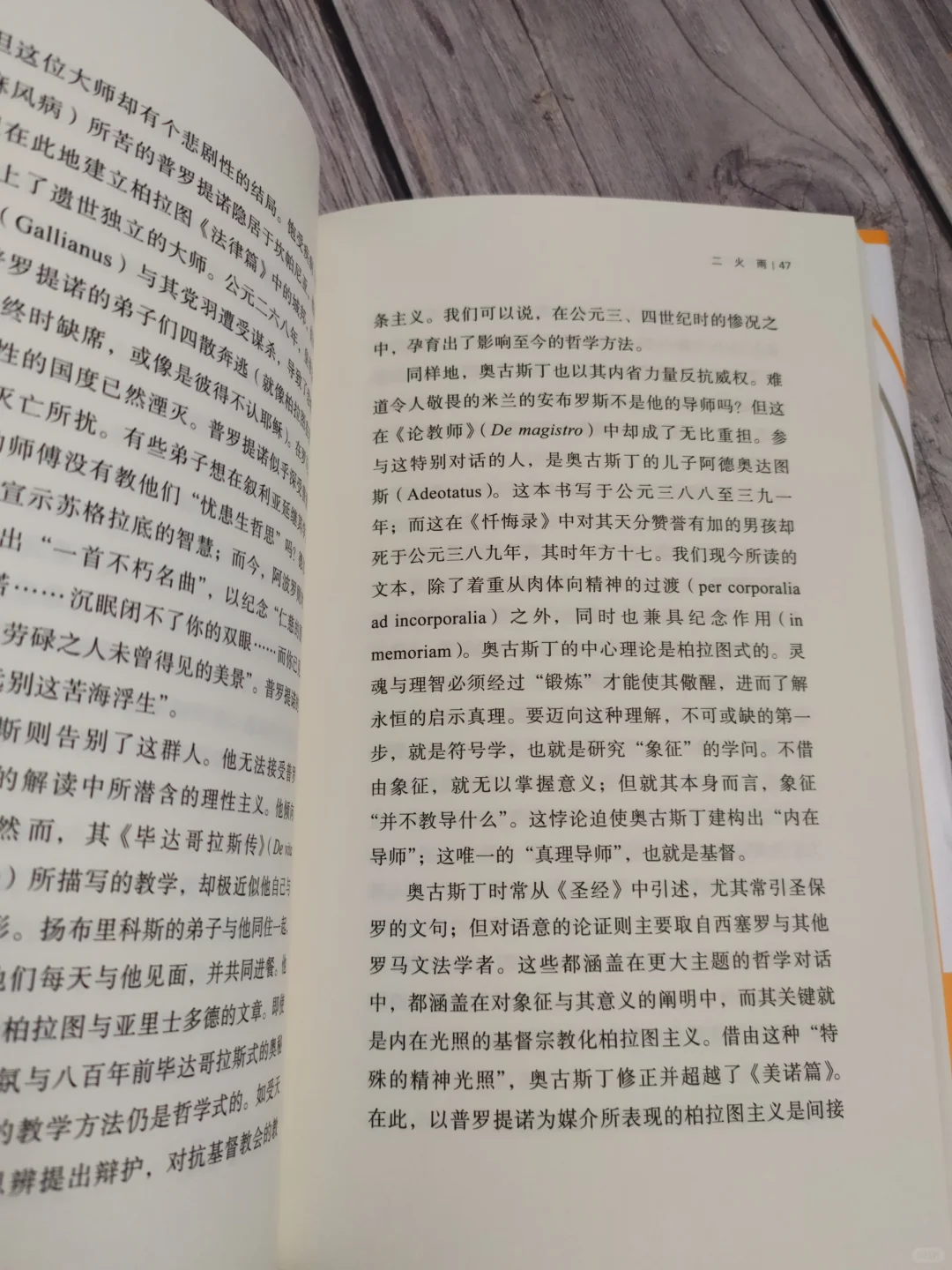

作者首先讲述的是口授教育,口述教育,他讲述从柏拉图到维特根斯坦,偶尔享受面对面的问答,才是活生生真理的理型。从恩培多克勒,毕达格拉斯,巴门尼德到柏拉图。他们教授内容基本上都是口述式的。除了这些大师还有一群善用诡诈的论证、巧簧之舌,舌灿莲花的辨士。他们也传授学生游走于各个城邦之间,在公共场所或私人的家中,以收费的形式讲授。柏拉图在他的《斐多篇》与第7封《书信》中倡言以口陈述。只有借着口述言辞与当面相对,才能引发出真理,也只有这样才能保证真诚的教学。

🍓

神曲有许多种解读方式,有一种方法就是将之视为谈论学习的史实加以分析。但丁肯定是受过完整的学术教育,学识过人的。在《神曲》中的跃动与精神活动也是属于教育的。

🍓

书中通过对不同历史时期、不同文化背景下师生关系的深入剖析,展现了师生关系的多重样貌,如苏格拉底与柏拉图、耶稣与其门徒、维吉尔与但丁、胡塞尔与海德格尔及阿伦特等,阐述了师生间复杂而微妙的关系,对各种教育形式中的情结、权力、信任与激情进行了精辟的阐释与分析。

🍓

乔治·斯坦纳在本书中感兴趣的正是师徒之间充满思辨的地位关系,也是对教育中权威、信任和独立的无限复杂而微妙的相互作用的持续反思。

评论列表