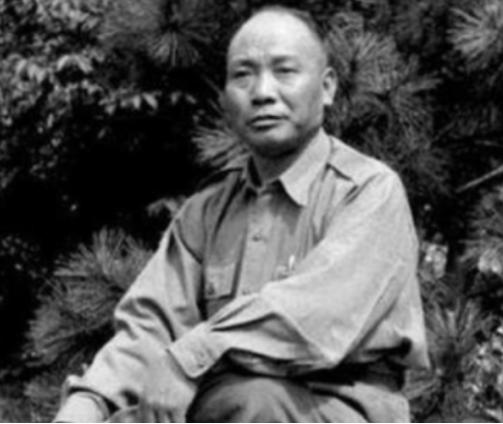

1950年6月18日,上海龙华,天空阴沉得如同铁灰,空气中夹杂着潮湿的泥土气息。陈仪身着一袭蓝色长衫,从容地迈步走向行刑场。四周一片肃静,只有风吹过树梢,发出低沉的沙沙声。他的步伐稳健,没有一丝慌乱,仿佛不是去赴死,而是参加一场久别的老友聚会。 这位国民党上将,曾在抗日战争中运筹帷幄,也在内战中决策频出,然而,如今却走到了人生的尽头。 站在场边的蒋鼎文满脸复杂,他是陈仪的多年老友,也是如今的执刑官之一。 蒋鼎文内心翻涌着矛盾:这位老友曾与自己同生共死,征战沙场,而今却因“叛国罪”被判处枪决。 行刑前,蒋鼎文叹了口气,挥手示意士兵端来一桌酒食。他希望陈仪能在临终前稍作慰藉。士兵们将酒食摆好,带着几分不安的神色看向陈仪。 陈仪淡然地扫了一眼桌上的酒菜,轻轻摆手,声音平静而笃定:“不必了。行刑是职责,我不会怪你们。” 他顿了顿,望向蒋鼎文,“蒋兄,若念及旧情,就让士兵们麻利些,直接打头,免得多受痛苦。” 蒋鼎文闻言,面色黯然。他缓缓点头,未多言语,只对行刑士兵低声交代了几句。陈仪随即站直身躯,目光坦然地望向前方,仿佛已然看透生死。 陈仪,这位在中国近现代史上颇具争议的人物,有着跌宕起伏的一生。早年,他因抗战时期在浙江的成功治理而名声大噪,被誉为“铁腕治省”的能吏。 然而,1945年被任命为台湾省行政长官的他,却因施政强硬且脱离民众的政策,引发了广泛的不满,最终导致1947年的“二二八事件”。 在那次事件中,成千上万台湾民众死伤,陈仪被视为主要责任人。 抗战胜利后的台湾治理失利,不仅让陈仪的声誉跌入谷底,也成为其后半生悲剧的伏笔。1949年国共内战失利后,陈仪选择留在大陆,试图周旋于双方之间。 然而,他对局势的判断失误,未能挽回个人命运,最终被中共以“叛国罪”逮捕并判处死刑。 枪声在龙华的静谧中骤然响起,惊起了远处的鸟群。陈仪的身躯应声而倒,但他的面容仍旧平静,似乎早已接受这一切。 对于他来说,这一枪不仅结束了自己的生命,也画上了一个时代的句号。 陈仪的死后,有人为他惋惜,认为他的一生才华横溢,却因个人性格和时代局限而走向悲剧;也有人对他嗤之以鼻,认为他的“骑墙”行为注定会引来不幸的结局。 然而,不论如何评价,陈仪的故事让人不得不思考历史的残酷和复杂。个人的选择与历史的洪流交织,不仅塑造了他的命运,也在国家命运的棋盘上留下了深深的印记。 或许,正如陈仪所言:“生死皆是命数,唯求问心无愧。”这一句话,既是他对自己的告别,也是对历史的留白。