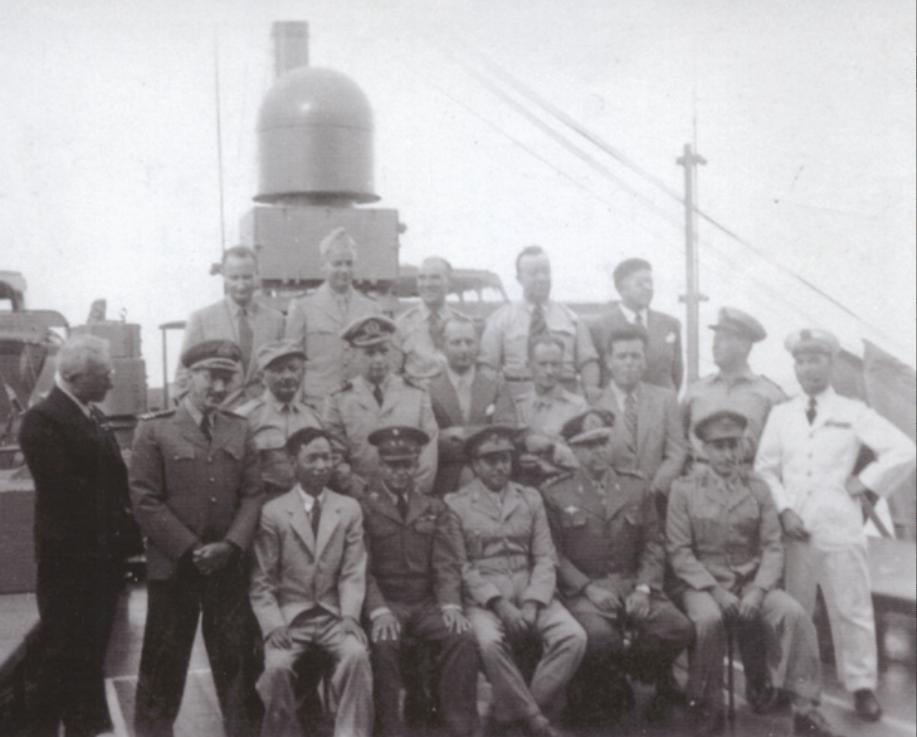

1946年,我国顶尖物理学家赵忠尧受邀前往太平洋,观摩美国进行的一场原子弹试爆。他站在“潘敏挪”号驱逐舰的甲板上,目光越过平静的大海,远处是试验场——一个注定将人类历史划出新分界点的地方。他神情沉重,海风掠过他灰白的头发,眼中既有学者对科学巅峰的向往,也有对未知后果的隐忧。 赵忠尧作为中国早期核物理学的奠基人之一,对核科学的发展有着独到的见解。他早年在美国留学时,曾因发现“正电子湮灭辐射”而闻名于世。 这次他受邀参观原子弹试爆,不仅是对他学术成就的认可,更是一场复杂心理博弈的开始。 “赵教授,这次试验将见证核技术如何为和平服务。”一名美国军方科学家在驱逐舰上对他说,语气中带着明显的自豪。 赵忠尧没有立刻回应,他微微点头,心中却五味杂陈。他明白,这场试验的核心并不只是科学,而是权力的展示。 1945年的广岛和长崎已经向世界宣告了核武器的威力,那是对人类文明的深重一击。而今天,他们再次试图让核技术成为震慑全球的工具。 试爆当天的天气晴朗,海面风平浪静。赵忠尧和其他参观者在驱逐舰上等待着引爆的那一刻。船上的广播不断传来倒计时的声音,空气中弥漫着紧张与期待。 “赵教授,您怎么看待核能的未来?”旁边的美国科学家哈罗德问道。 赵忠尧转头看了他一眼,沉声说道:“核能是一把双刃剑。它的未来取决于人类如何选择。” 话音未落,广播中传来了倒计时的最后几秒—— “3,2,1,点火!” 远处的海平线上,刺眼的光芒骤然升起,紧接着是一声惊天动地的巨响。蘑菇云缓缓升起,笼罩了整个天际,随后是震撼大地的冲击波席卷而来。 赵忠尧的手扶住护栏,身子微微一颤,眼中满是复杂的情绪。 他注意到,很多参观者在欢呼,甚至有人鼓掌称赞。然而,他的目光却始终定格在远处的爆炸中心。巨大的火球吞噬了一切,那是人类智慧的巅峰,却也是毁灭的象征。 当晚,赵忠尧独自坐在甲板上,面前是一片被月光笼罩的海洋。他的脑海中不断浮现出爆炸的场景,以及那些欢呼的人群。他在为科学的伟大感到自豪的同时,又被深深的不安笼罩。 “赵教授,还没休息吗?”一个声音打断了他的思绪。哈罗德手里拿着一杯咖啡走了过来。 赵忠尧微微一笑,接过咖啡,“我在想,这样的力量会把人类引向何方。” “赵教授,核能的用途是多样的,不仅是武器,也可以用来发电,甚至推动科学的飞跃。”哈罗德试图为核技术辩解。 赵忠尧摇摇头:“可人类的欲望总是超过理智。当我们手握如此可怕的力量时,谁能保证它不会再次落到无辜者头上?” 哈罗德沉默了片刻,似乎无法回答这个问题。他叹了口气,说道:“或许科学家能做的,就是尽量让技术服务于人类,而非毁灭。” 这句话深深触动了赵忠尧。他明白,作为一名科学家,他无法逃避这样的选择题。在目睹了这一切后,他更加坚定了一个信念:科学的使命,不仅是探索未知,更是守护人类的未来。 1946年底,赵忠尧回到了中国。他把自己在美国的所见所闻,讲述给同行和学生。他的眼中不再仅仅是对科学的热爱,还有一种使命感——为中国培养自己的核科学人才。 “我们不能永远依赖别人的技术,”他对学生们说道,“核能可以是毁灭的工具,但它也可以是和平发展的动力。中国需要有自己的选择。” 正是在赵忠尧的推动下,中国核物理学逐渐起步。虽然当时的条件极其艰苦,但他始终坚持不懈。几年后,他的学生们成为了“两弹一星”的核心力量,书写了中国核工业的辉煌篇章。 赵忠尧在“潘敏挪”号上的经历,既是他个人命运的转折点,也是一个时代科学家面对伦理与责任的缩影。 他亲眼见证了核能的毁灭性力量,也从中领悟到科学的真正意义:它的价值不在于征服自然,而在于平衡人类的欲望与理性。 在后来的日记中,他写下了一段话:“科学不应该只服务于权力,而应该服务于人类的福祉。当科学家低头于权力之下,便是人类真正的危机。” 赵忠尧的选择,启发了无数后来者。在科学飞速发展的今天,这个故事提醒我们,无论技术多么先进,如何运用它,始终是人类需要面对的最重要问题。