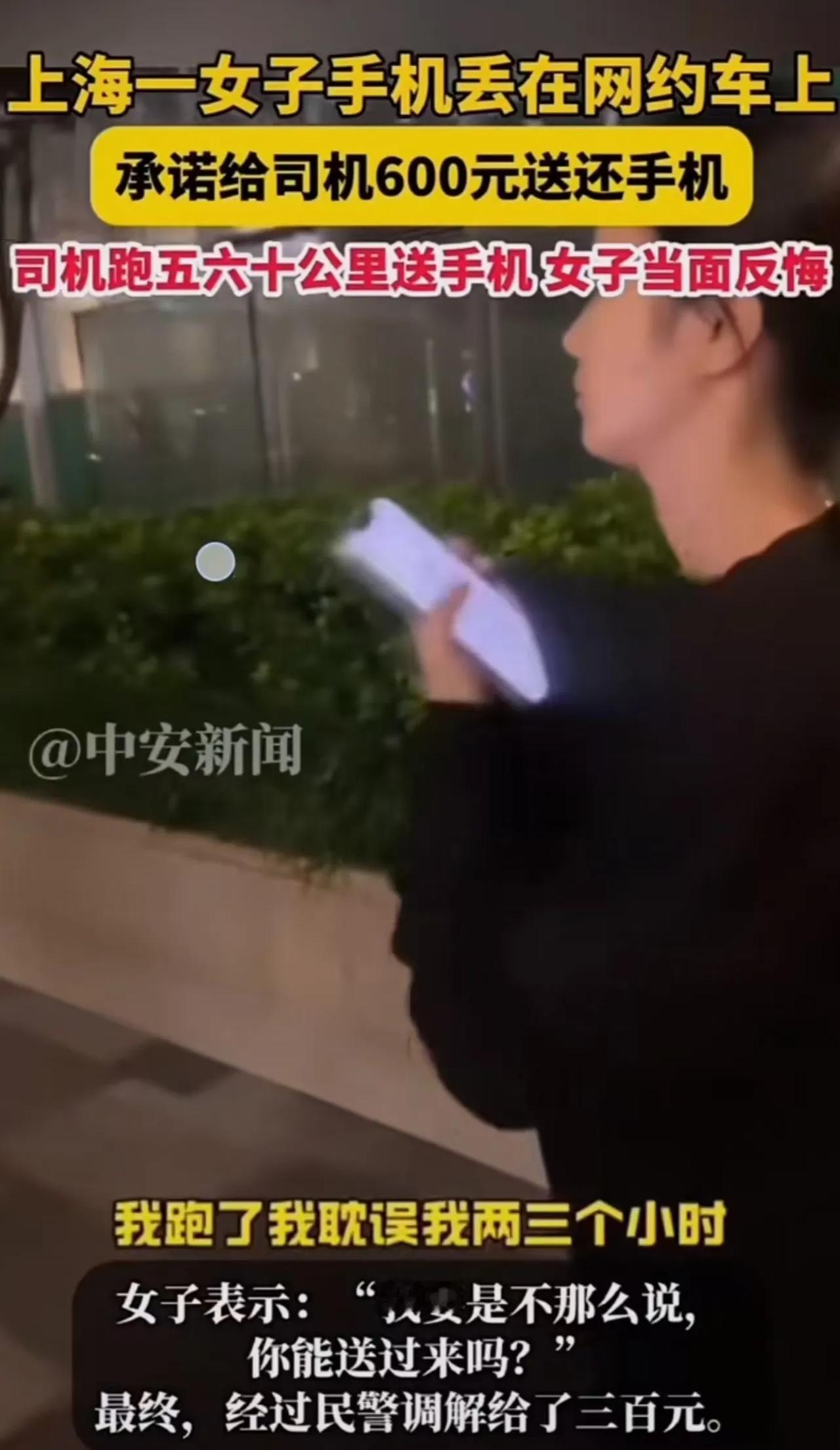

上海,女子手机丢在网约车上,承诺给司机 600 元送还手机。可司机耽误 3 个小时给女子送回手机后,女子却当面反悔一分不给!司机:“你怎么能骗人呢?”女子:“我不这样说,你会把手机送回吗?这是我的手机,你向我要钱就是敲诈!” (信息来源,中安新闻) 上海白领小丽在参加完朋友聚会后,疲惫地乘坐网约车返回家中。当时已是深夜,她昏昏欲睡,全然没有注意到自己的手机,在下车时滑落到了后座。直到第二天中午,小丽才惊慌失措地发现,自己的万元苹果手机不翼而飞。 回想起前一晚的行程,小丽立即意识到手机可能遗落在了网约车上。然而,没有了手机,她甚至无法查看自己的乘车记录。焦急万分的小丽只得借用同事的手机,通过客服联系上了那位网约车司机。 接到电话的司机姓王,正在市郊送完一单长途订单。当他听说小丽遗落了手机,立即表示愿意帮忙。然而,此时他距离市区已有50多公里,加上周末返程高峰,预计至少需要2-3小时才能将手机送还。 考虑到司机的辛苦,小丽一开始提出给予500元的酬劳。但在得知路程遥远且耽误时间较长后,她主动将酬劳提高到600元。对于每月收入不过数千元的王师傅来说,这笔钱无疑是一个诱人的数字。他当即表示会放弃接单,立即返程送还手机。 然而,事情的走向却在手机归还时,出现了意外的转折。当王师傅历经三个小时的拥堵路程,终于将手机送到小丽手中时,后者却突然改变了主意。她声称600元太多,只愿意支付100元作为感谢。这一举动顿时让疲惫不堪的王师傅感到愤怒和受骗。 双方随即陷入了激烈的争执。小丽辩解说,她只是一时心急才答应了如此高额的酬劳,实际上这远远超出了合理范围。而王师傅则坚持要求履行承诺,强调自己为此放弃了其他订单,还耗费了大量时间和油费。 眼见双方无法达成一致,王师傅最终选择报警处理。很快,民警赶到现场进行调解。在警察的协调下,小丽最终同意支付300元作为补偿。尽管这个数字远低于最初承诺的金额,但总算是给这场纠纷画上了一个不算圆满的句号。 这起事件很快在网上引发热议。许多网友对王师傅表示同情,认为他付出了大量时间和精力,却得不到应有的回报。有人建议,遇到类似情况,不如将物品寄送到较远的派出所,避免不必要的纠纷。也有网友批评小丽的行为有悖诚信,认为她应该信守承诺。 从法律角度来看,这起事件涉及多个方面的问题。首先,关于遗失物的处理,《民法典》规定,拾得遗失物应当返还权利人。但这里的"返还"并不意味着必须亲自送还,交由警察局等相关部门处理也是可行的选择。因此,严格来说,王师傅并没有亲自送还的义务。 其次,关于索要费用的合法性,法律允许拾得人要求权利人支付必要的费用。这些费用可能包括保管遗失物的开支、因保管和返还而产生的交通费用,以及合理的误工补偿等。在这个案例中,王师傅要求补偿是有一定法律依据的。 最关键的是关于承诺报酬的法律效力问题。根据《民法典》的相关规定,承诺是具有法律约束力的。当事人作出承诺后,应当按照承诺履行相应的义务。从这个角度来看,小丽原本应该履行600元酬劳的承诺。 然而,法律的应用往往需要考虑具体情况。在这个案例中,600元的酬劳是否属于显失公平的范畴,是否存在乘人之危的情形,都可能影响最终的法律判断。这也是为什么在实际处理中,警察选择了折中的调解方案。 这起事件虽然最终得到了解决,但它所引发的讨论远未结束。它不仅反映了在急需帮助时轻易许下承诺,事后又反悔的社会现象,更暴露了现代社会中人与人之间信任的脆弱性。 在快节奏的都市生活中,我们常常忽视了诚信的重要性。一个简单的承诺,可能关系到他人的时间、精力和经济利益。轻易许下承诺后又反悔的行为,不仅会伤害他人,更会逐渐侵蚀社会的信任基础。 同时,这个事件也提醒我们,在面对突发状况时,需要冷静思考,权衡利弊。无论是物品遗失者还是拾得者,都应该考虑采取更加理性和合法的处理方式,比如通过警察局等官方渠道处理,以避免不必要的纠纷。 最后,这个案例也凸显了,在日常生活中了解基本法律常识的重要性。无论是对于物品的归还义务,还是承诺的法律效力,如果双方都能够了解相关的法律规定,很多纠纷都可以在萌芽状态下得到有效解决。