长江“自降排名”背后:78公里裁弯取直的战略抉择!

1966年10月的一个凌晨,湖北尺八口传来一声巨响,长江开始了“自我革命”——世界第三长河的地位,竟是中国人自己选择的结果。

长江被“砍掉”78公里,从世界第二长河变为第三。这听来不可思议:哪个国家会主动缩短自己的主要河流?但中国确实这样做了,而且是通过三次大规模的爆破工程实现的。

1966年至1972年间,长江下游荆江段经历了三次裁弯取直工程,通过人工爆破开辟新河道,使这段河流总长度缩短了78公里。这一壮举不仅改变了长江的世界排名,更解决了两湖平原长期面临的洪灾威胁。

01 九曲回肠:荆江段的自然隐患

长江一出三峡,便进入平坦的两湖平原。在这里,河流流速骤减,河道变得异常弯曲。荆江段尤其典型:240公里的河道实际直线距离仅80公里,却拐了16个大弯,形成了罕见的“九曲回肠”地貌。

最极端的上车湾段,河道弯曲度达到3.0,意味着江水几乎要绕一个完整的圆圈才能继续前行。这种地理特征给防洪和航运带来了巨大挑战。

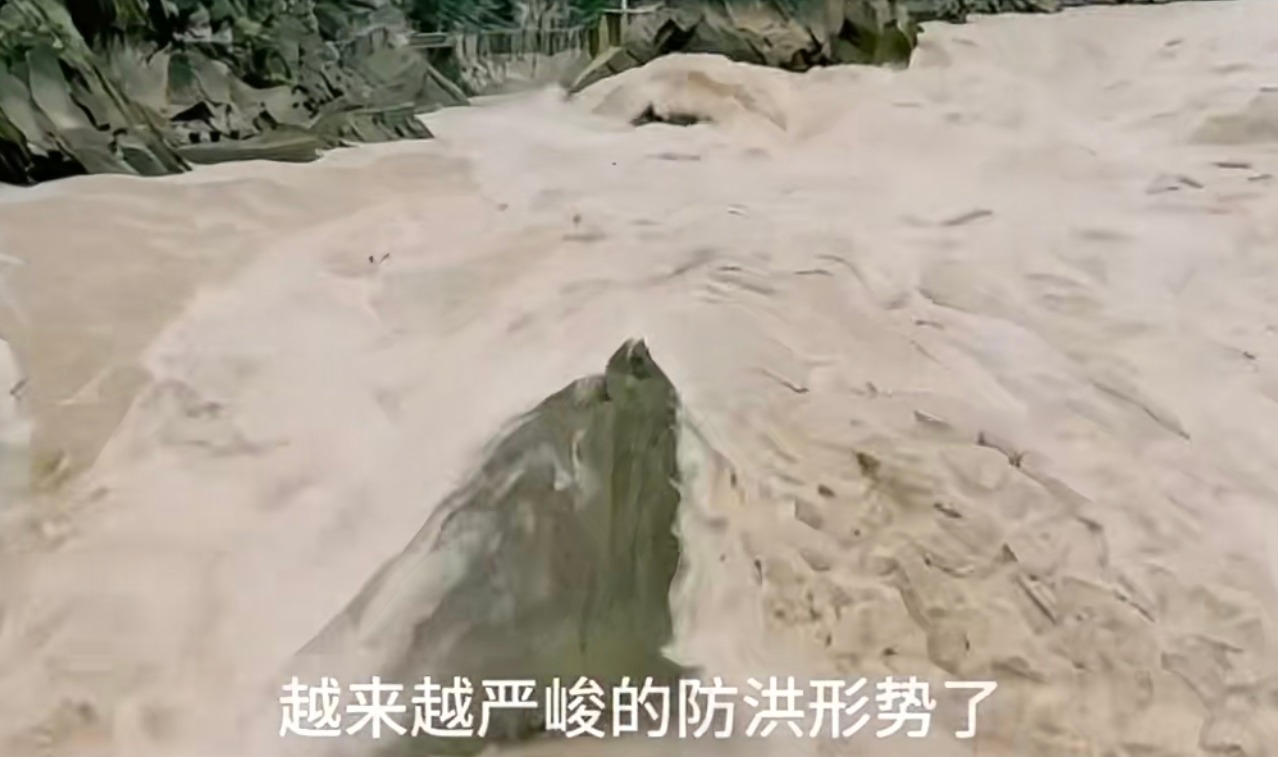

1954年长江特大洪水彻底暴露了荆江段的脆弱性。当时沙市水位达到44.67米,比堤内城区高出14米,形成了一条悬在城市上空的“天河”。这场洪水导致3万多人死亡,近1900万人受灾,京广铁路停运100天。

洪水过后,水利专家们清醒认识到:单纯依靠加高堤防和分洪工程,已无法应对日益严峻的防洪形势。荆江河道过于弯曲,导致洪水流速缓慢,水位极易暴涨,对沿岸地区构成严重威胁。

除了防洪压力,弯曲河道也给航运带来诸多不便。枯水期船只常在弯道搁浅,需要大量人力物力救援。航运效率低下,一艘千吨级货船每多航行一公里,就要增加60多元的燃油成本——这在当时是笔不小的开支。

02 三次裁弯:人与自然的较量

面对荆江段的困境,水利专家提出了一个大胆方案:人工裁弯取直。通过爆破开辟新河道,取代原有的弯曲河段,从而提高洪水下泄速度,降低上游水位。

1966年10月,第一次裁弯工程在尺八口启动。武汉军区副司令员亲临现场指挥,3.5公里长的洲头被炸开120米宽的口子。江水如脱缰野马涌入新河道,标志着这一史无前例的工程正式开始。

1967年5月,第二次裁弯工程在中洲子展开。这次工程更加复杂,需要精确控制爆破力度和方向,确保新河道符合设计要求。

1968年10月,第三次也是最后一次裁弯工程在沙滩子启动。至此,荆江段三次裁弯工程全面展开,总共缩短河道78公里,接近原长度的三分之一。

工程施工面临巨大挑战。没有现代大型机械,工人主要依靠爆破和简单工具开挖河道。爆破时机的选择至关重要,必须在枯水期进行,确保新河道在洪水来临前具备过流能力。

工程人员还发明了“水上爆破”技术,通过精确计算炸药量和爆破顺序,一次性炸开足够宽度和深度的新河道。这种技术创新为后续水利工程积累了宝贵经验。

03 双重效益:防洪与航运的共赢

裁弯取直工程带来了立竿见影的效果。新河道比原河道缩短78公里,洪水水位降低0.5至1.2米,虽然数字看似不大,但对防洪安全至关重要。

根据当时的水文数据,河道缩短为长江增加了2.3亿立方米的洪水调蓄能力,相当于多个大型水库的容量。下游防洪压力显著减轻,荆江大堤的安全系数大幅提高。

航运效益同样显著。船舶不再需要绕行漫长的弯道,航行距离缩短,燃油成本降低。一艘千吨级货船每次航行可节省60多元,按当年航运量计算,每年可节约燃油费用数百万元。

更重要的是,新河道水流更加平稳,船只搁浅事故大幅减少。航运安全性提高,航运效率提升,为长江黄金水道的发展奠定了坚实基础。

裁弯工程还带来了意外的生态效益。废弃的老河道逐渐形成独特的湿地生态系统,成为各类水生生物和鸟类的栖息地。这些湿地不仅丰富了区域生物多样性,还具有一定的水质净化功能。

04 历史启示:顺应自然的智慧之举

长江裁弯工程体现了“人水和谐”的治水理念。不是一味地与自然对抗,而是通过理解河流规律,引导其向有利于人类的方向发展。

与世界上其他河流改造工程相比,长江裁弯工程更加注重系统性。工程实施前进行了充分论证,考虑了各种可能的影响,确保工程效益最大化,负面影响最小化。

这一工程也展现了中国水利工程的技术创新。在没有现代高科技装备的条件下,中国工程师依靠智慧和勇气,完成了这一改变自然格局的壮举。

如今,站在新的历史起点,长江大保护战略强调生态优先、绿色发展。裁弯工程的经验告诉我们:人类可以改造自然,但必须尊重自然规律。

当年的决策者可能没有想到,他们的努力不仅保护了千万民众的生命财产安全,还意外地让长江“让出”了世界第二长河的位置。但正是这种不求虚名、注重实效的态度,体现了中国治水智慧的真谛。

今天,当我们查看世界长河排名时,长江以6300余公里的长度位居第三,仅次于尼罗河和亚马逊河。但这一“降级”背后,是中国治水智慧的升华。

长江裁弯工程已经过去半个多世纪,但其体现的实事求是、尊重科学的精神依然熠熠生辉。在全球气候变化导致极端天气频发的今天,这种既勇于改造自然又懂得顺应自然的智慧,显得更加珍贵!

评论列表