滁州,位于安徽省东部,东晋时为侨置顿邱郡,南朝梁时为南谯州,隋开皇三年(583年)改南谯州为滁州。至今,已有1400余年历史,依然保留完整的古城格局。

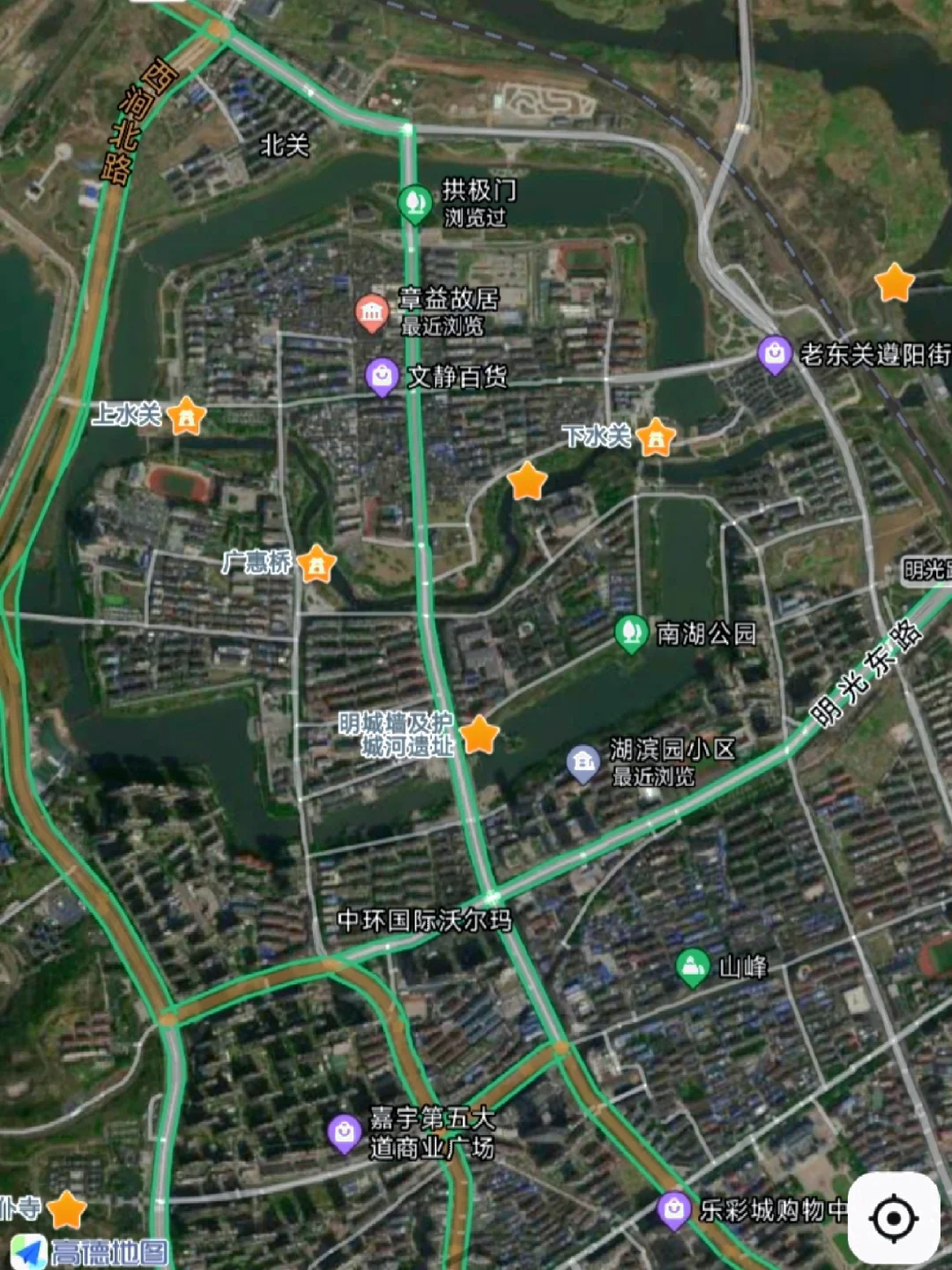

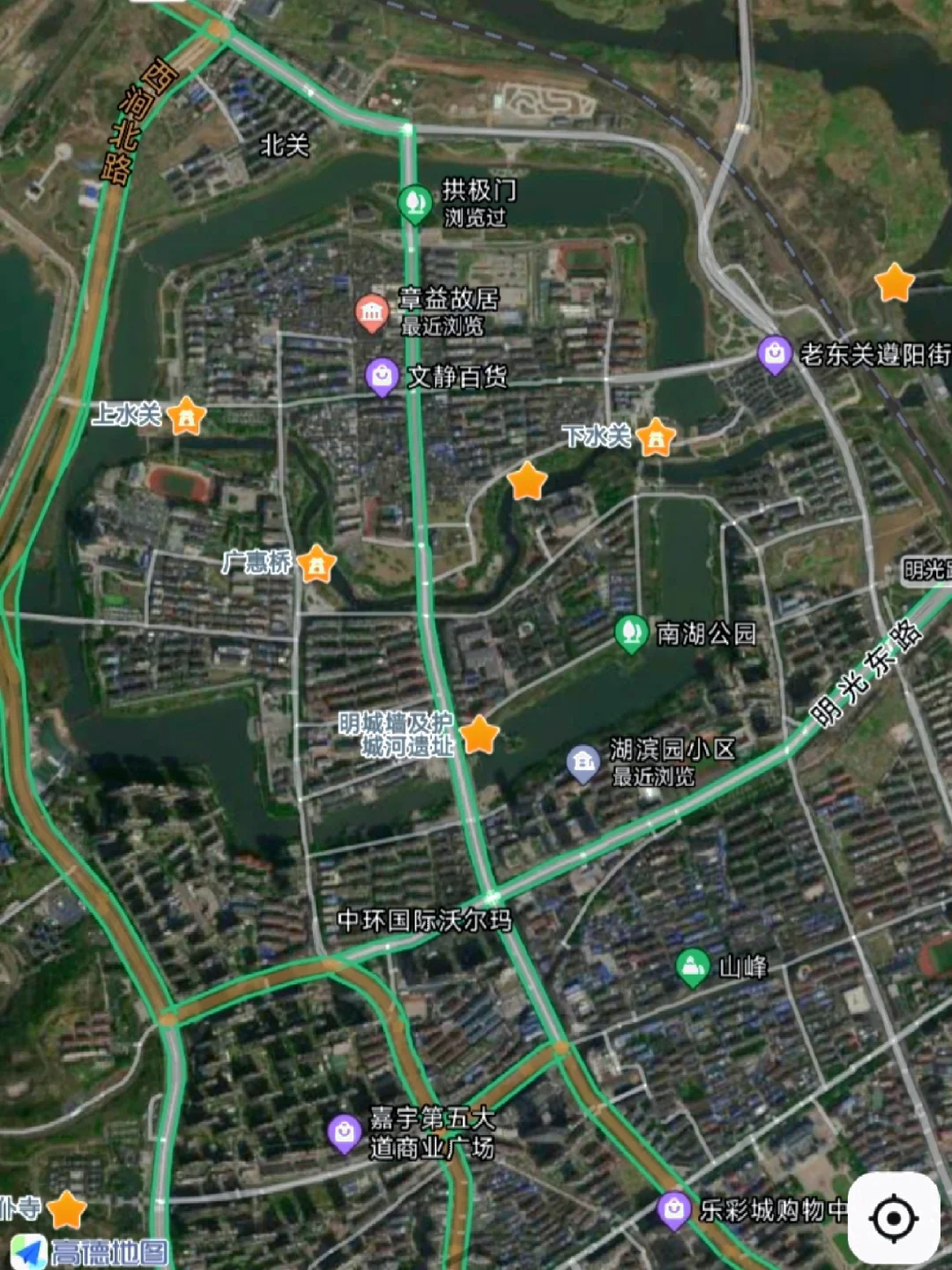

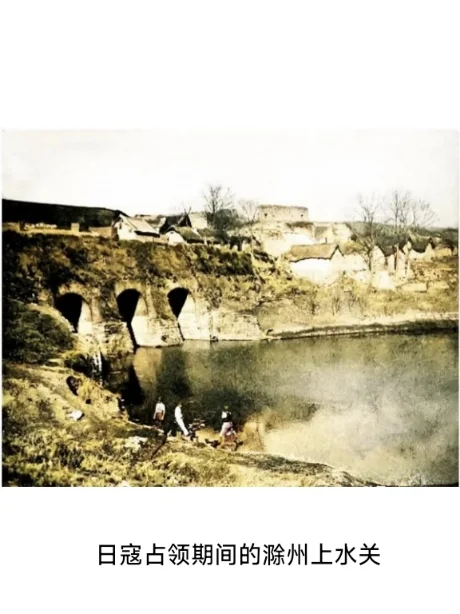

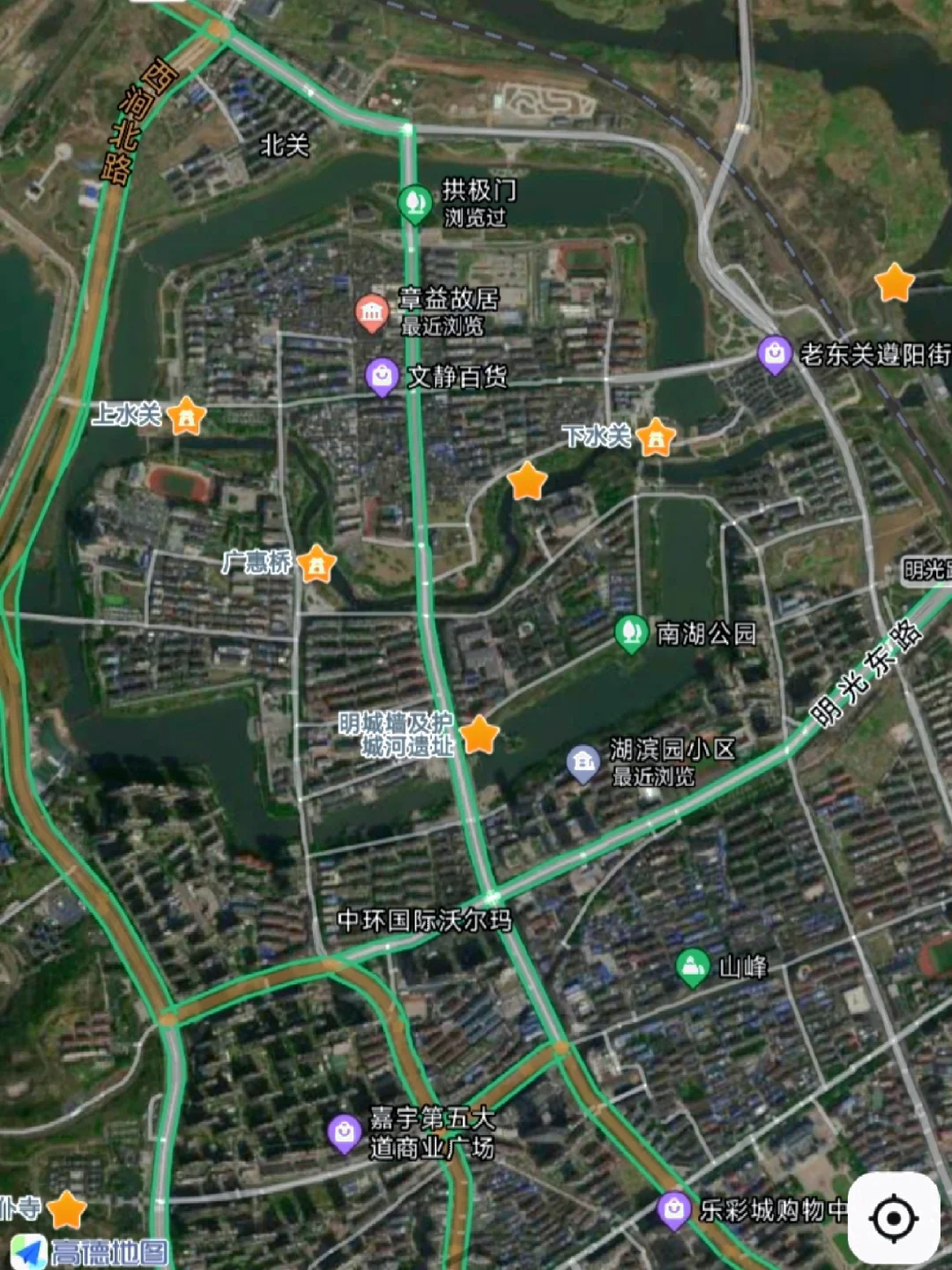

始建于南宋嘉定年间的上水关,与建于明代洪武年间的下水关遥相呼应,形成滁州古城“双关”的独特形制。

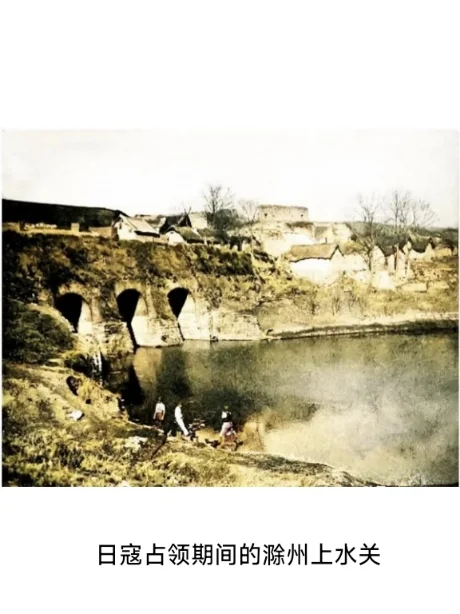

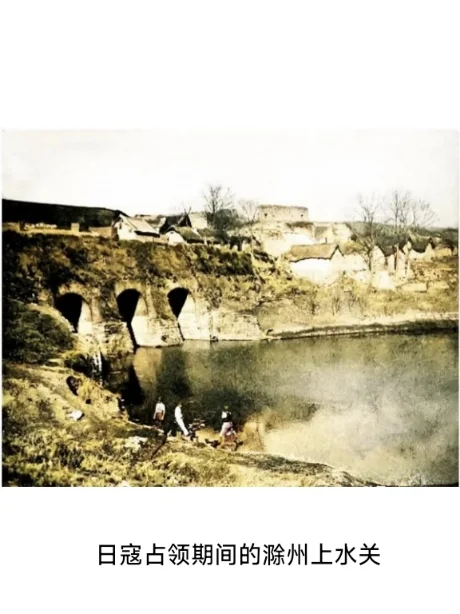

[一R]上水关

位于琅琊区西大街南侧,城西水库东侧,自北向南跨西涧之水,处于旧永丰门和观德门之间。

据清光绪年间熊祖诒《滁州志》载,上水关始建于南宋嘉定十年(1217年),明代洪武年间重修。明嘉靖十三年(1534年)滨州人赵大纲知滁州,见关历岁久远,灰石疏豁,不利城防,遂重修关楼并增置铁栅,上设辘轳桩石为启闭,同时设置窝铺,住兵守卫。

上水关系块石基础砖砌三孔拱券,全长35米,宽13.5米,中孔高9.5米,跨径5米。桥孔两侧均有凹槽,原为栅栏上下启闭用。

上水关后化关为桥,1970年代前,依然热闹无比,孩童戏水,妇女洗衣。后桥南被滁州一中建围墙堵死,桥面被居民建房种菜,遂不能通行。

2004年,上水关被列为第五批安徽省文物保护单位。2016年3 月,滁州市人民政府对上水关、广惠桥、三元桥进行加固修缮,800多年历史的古水关重新焕发生机。

[二R]下水关

位于琅琊区环城路北端,自北向南跨西涧东流之水,建筑风格同上水关。

下水关建于明代洪武十六年(1383年),明嘉靖十三年(1534年)州守赵大纲重修,在桥下增置铁栅、辘轳石为启闭,清代末年尚有“洪武十六年御滁州千户所圈砌”等字样。

1954年,毁去城墙,以关为桥,辟为公路,券口洪武年间的刻字亦消失不见。关下不远处,仍存有孟公坝,系明人孟两峰为蓄州城西涧之水和聚水固守城关而建。

下水关居旧化日门和环漪门之间,全长22米,宽11.9米,高及水面7米,三孔,中孔较大,大石底座,以长110厘米,宽60厘米的大石为拱,拱孔之上亦多为大石所砌成。

2004年,下水关与上水关、广惠桥一同被列为第五批安徽省文物保护单位。2018年9月,滁州市人民政府打造滁州内城河景观带,对下水关及孟公坝进行整体修缮和加固。

后记:上水关、下水关作为滁州悠久历史的见证者,经过修复后仍静卧在西涧水上,守护着这座古城。

评论列表