提起杨振宁,多数人的第一反应是“诺奖得主”“物理大师”,是写下“杨-米尔斯规范场论”、能与爱因斯坦对话的科学巨擘。

可往深了探寻便会发现,这位站在物理学之巅的老者,这辈子做的“非科研事”比公式更动人,为中国科技搭起向上的梯子,为学者铺就前行的路,更在民族需要时挺直了腰杆。

他的人生答卷里,藏着比科学真理更厚重的担当。

归根

归根很多人不知道的是,早在回国定居前七年,杨振宁就开始为清华建设高等研究中心的事情操心了。

那时他人还在美国,光是通过邮件来回讨论规划方案,就写了几十封。

从学科方向到人员配置,甚至连经费怎么筹措都想得细致。

等他81岁真正回国时,这个中心已经有了雏形,就差一个能坐镇的人,清华点名非杨振宁不可。

当时,清华给杨振宁开的条件很好,毕竟诺奖得主的身份摆在那儿,高薪自然也是不在话下。

但杨振宁直接拒了,不仅如此,他还把美国的一处房产捐了出来,说是用作科研经费,何等慷慨。

不过鉴于“美国国籍”和“半生海归”的敏感身份,民间还是有声音不领他的情。

有人说,杨振宁这是做姿态给外界看,实则为了打造人设回国捞金,其实不然。

真正了解内情的人清楚,那几年国内基础研究的经费确实紧张,杨振宁太清楚了,没钱会卡住多少有才华的年轻人。

他自己年轻时在美国做研究,实验室条件好,想用什么设备都有,反观国内当时的情况,连基本的科研器材都要精打细算。

如果说捐房产这事,没能让一些原本对他回国持怀疑态度的人闭嘴,那么他接下来做的另一件事,则确确实实改变了很多人对杨振宁的看法。

育才

育才人们很难想象,杨振宁堂堂诺贝尔物理学家得主,不去带硕博,反而选择给本科生上课。

这还不是那种挂个名、露个面就完事的课程,他是实打实地站在讲台上,每周两次,一次两节课,连着上了整整一个学期。

杨振宁教授的课程名叫"大学物理",听课的是两百多个大一新生,其中大部分人连量子力学的皮毛都没摸到。

正因如此,第一堂课开始前,教室里挤得水泄不通。

除了选课的学生,还有不少外校慕名而来的老师,大家都好奇,一个诺奖得主会如何给这些刚入门的孩子讲物理。

等杨振宁走进教室时,大家发现他没带助教,就自己拎着一个布包。

他先在黑板上写了几个英文单词,然后转过身,用带着口音的普通话说,这学期不光要学物理,还得练练英语,因为将来看文献少不了要用。

有学生后来回忆,杨先生讲课不快,但每个知识点都掰开了揉碎了说。

他从不照本宣科,总爱举些实际例子。

讲到电磁场,他能扯到爱因斯坦当年在普林斯顿的办公室墙上挂的那幅麦克斯韦画像;说到统计力学,又会聊起自己年轻时做研究遇到的困惑。

课间休息本来只有五分钟,但他经常被学生围住问问题,一问就超时。

有次因为讲得太投入,连下课铃响了都没注意,直到学生提醒,他才看表,笑着说时间过得真快。

如此高强度的授课,一个八十多岁的老人来说,消耗的不只是体力,更多是精力。

但他坚持了下来,而且从不缺课。

有几次遇上身体不舒服,他也只是在办公室休息一会儿,到了上课时间照样准时出现。

教室外面的走廊里,常能看见等着跟他讨论问题的学生,杨振宁从不赶人,有问题就答,答到学生听懂为止。

有个学生问了个很基础的问题,自己都觉得不好意思,结果他反而说,能把基础问题问清楚的人,往往才是真正想学的人。

引路

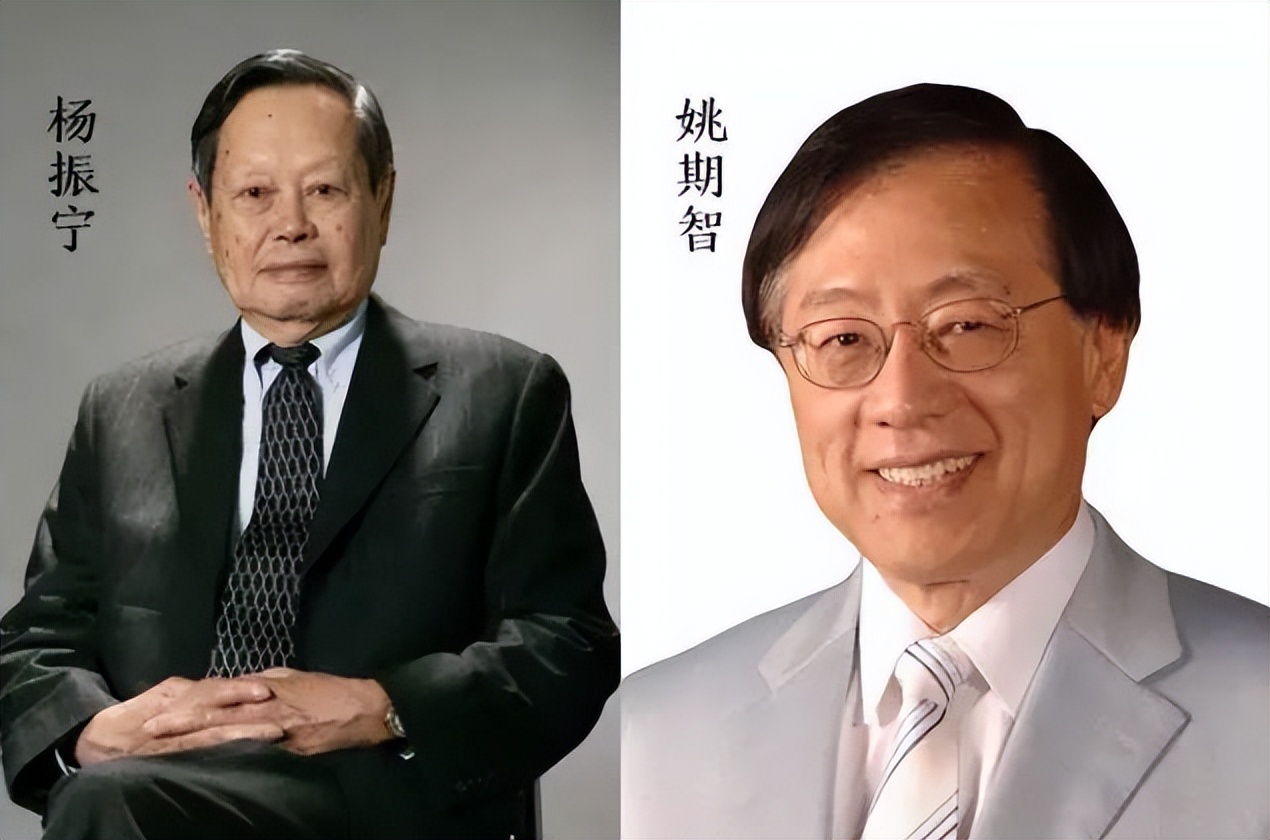

引路在给这帮青涩的学子们上课的同时,杨振宁还在悄悄地做另一件事——人才引流。

国内科研想要起步,光有钱和设备不够,关键还得有顶尖人才。

所有杨振宁利用自己在学术圈的人脉,一个个去联系海外的华人学者,姚期智就是他请回来的。

这位拿了图灵奖的计算机科学家,原本在普林斯顿待得好好的,被杨振宁几封信打动,决定到清华来。

后来陆续还有几位分量级的学者,都是因为他的游说才下定决心回国。

这些人回来后,清华高等研究院的学术氛围一下就起来了。

杨振宁虽然不再亲自带学生做一线研究,但他会定期组织研讨会,把各个方向的年轻学者聚在一起交流。

他坐在旁边听,偶尔提几个问题,都是直击要害的那种。

有个做凝聚态物理的年轻教授,研究遇到瓶颈,在一次研讨会后被杨振宁叫住。

两人在走廊里聊了半个多小时,杨振宁问了几个问题,让这位教授回去后重新梳理了整个研究思路。

后来这个方向果然出了成果,还上了国际期刊。

不得不说,杨振宁对中国物理学发展的判断,确实有独到之处,甚至可以说是引路人。

在很多人还盯着热门方向一窝蜂上的时候,他提醒年轻学者要看长远,别追求短期出成果。

他推荐的几个研究方向,包括凝聚态物理和冷原子物理,后来都被证明是有前景的领域。

其中最典型的例子,是量子反常霍尔效应的研究。

杨振宁很早就看好这个方向,还专门去了解团队的进展,等这项成果真正做出来后,学术界普遍认为达到了诺奖级别的水准。

纯粹

纯粹这些年下来,杨振宁为清华高等研究院筹到的资金超过一亿。

这个庞大的数字背后,是他一封封邮件、一次次会面谈出来的。

他动用了所有能动用的关系,找企业家、找基金会、找海外的华人圈,就为了让国内的科研环境能跟上国际水平。

也正是在这二十年里,外界对他的评价发生了明显转变。

过去总有人质疑他为什么不早点回来,为什么当年选择加入美国国籍。

但看到他回国后做的这些实事,很多声音自然就消失了。

而杨振宁自己倒是从不解释什么,只是默默做事。

有记者问过他,现在回头看当年“加入美籍”的选择会不会后悔,他说人生没有假设,重要的是现在还能做点什么。

从81岁回国,到103岁离世,余生这二十二年里,杨振宁选择倾尽全部回报祖国,他始终是一个纯粹的中国人。

参考资料:

参考资料: