民国三十八年(1949年),北平和平解放,解放战争的胜利曙光已然初现。此时,人民解放军各路大军厉兵秣马,准备迎接最后的决战。

在这些威名赫赫的部队中,四大野战军——一野、二野、三野、四野——无疑是最耀眼的存在,他们各自拥有辉煌的战绩和独特的番号,成为共和国军史上浓墨重彩的一笔。

然而,鲜为人知的是,在华北大地上,还存在着一支兵力达32万的强大部队——华北野战军。这支部队实力雄厚,在抗日战争和解放战争中都曾做出过重要贡献,却在民国三十八年(1949年)的全军整编中未能获得独立的番号,成为“第五野战军”。这究竟是为何?

深入探究华北野战军未获独立番号的原因需要厘清其历史沿革和编制问题。一个容易被忽视的事实是,“华北野战军”并非一个正式的军队编制,它的正式名称应该是“华北军区野战部队”。

这个称呼上的微妙差异,实际上反映了该部队在组织架构上的特殊性。它并非像其他野战军一样,拥有独立的指挥系统和完整的后勤保障,而是隶属于华北军区,受其直接领导。

追溯华北野战部队的历史,可以发现其前身是晋察冀野战军。抗战胜利后,为了适应新的战争形势,晋察冀军区组建了晋察冀野战军。

然而,这个番号的命运却一波三折。它曾被撤销、合并、重建,其指挥机构也经历了多次变动。这种频繁的调整和重组,反映了当时华北地区复杂的战争环境和中央对战略部署的不断调整。

聂荣臻元帅作为晋察冀军区和后来的华北军区的司令员,在这一过程中扮演了重要的角色。他领导华北军区野战部队,在抗日战争和解放战争中都做出了重要贡献。然而,由于种种历史原因,这支部队最终未能获得独立的番号。

民国三十四年(1945年)12月,晋察冀野战军番号被撤销,其所属部队被并入其他军区。直到民国三十五年(1946年)6月,晋察冀野战军才得以重建,但仅仅半年后,其指挥机构再次被撤销,野战部队归晋察冀军区直辖。

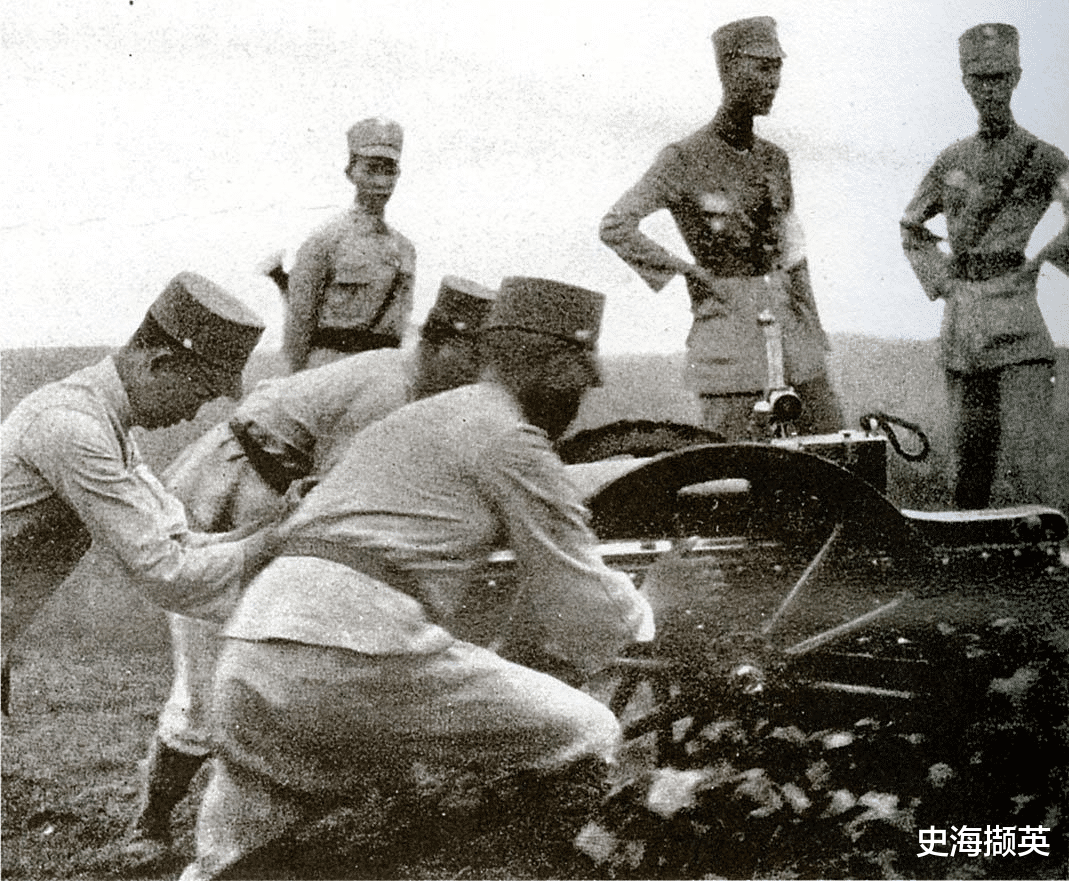

民国三十六年(1947年)6月,朱德总司令来到晋察冀,对晋察冀军区进行了整改,晋察冀野战军再次重建。民国三十七年(1948年)5月,晋察冀军区与晋冀鲁豫军区合并为华北军区,晋察冀野战军也随之改编为华北军区野战部队。

这段复杂的历史沿革,使得“华北野战军”的番号始终处于一种不稳定的状态,也为其最终未能获得独立番号埋下了伏笔。

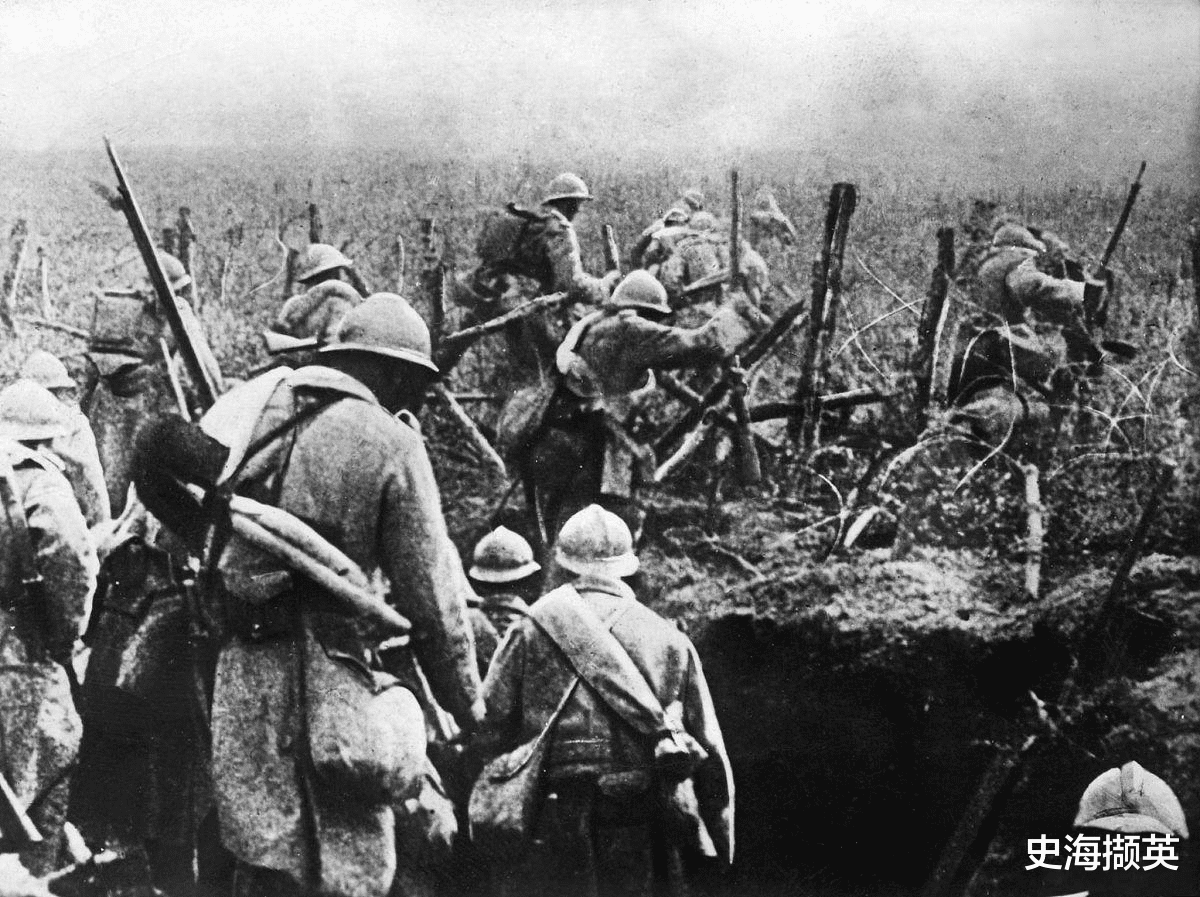

并非战绩不佳不少人会将华北野战军未能跻身“五野”行列的原因,归结为战绩不够突出。的确,民国三十五年(1946年)8、9月间的大同集宁战役,我军围攻大同、集宁失利,张家口也因此失守,这成为解放战争初期少有的挫败。傅作义部在华北战场一度给华北野战军造成不小压力,甚至总司令朱德都曾亲自前往华北督战指挥,局势直到东北野战军入关后才彻底改变。

然而,以战绩论英雄,显然站不住脚。解放战争期间,即便是后来威名显赫的四大野战军,也并非战无不胜。西北野战军在两次攻打榆林和西府陇东战役中也遭遇过挫折;中原野战军挺进大别山后,兵力锐减,元气大伤;华东野战军在合并前曾失利泗县,在涟水和南麻也吃过亏,甚至一度失去了淮阴、临沂这样的红色根据地;东北野战军初入关时,也曾在四平血战中遭受重创,被杜聿明击退。这些都说明,战场上的胜败乃兵家常事,中央军委在战略层面,并不会因为一两场失利而否定一支部队的整体价值和定位。

主官能力与否是次要将原因归咎于主官聂荣臻的指挥能力,也同样难以服众。虽然聂荣臻在军事指挥上可能不以粟裕、林彪那般奇妙的战例著称,但他作为华北部队的灵魂人物,在抗战八年间将部队从一支小部队发展壮大到解放战争时期的二十余万人,其建军和发展的功绩堪比罗荣桓在山东的发展。

聂荣臻在晋察冀解放区长期独当一面,在各大战略区主官中,其综合能力亦是靠前的。中央对各方面军主官的选择,更看重其独当一面的能力和战略视野,而非仅仅是具体战役指挥的胜负。因此,华北野战军未能获得序数番号,不能简单地从能否打仗或主官能力来判断。

华北野战军的特殊地位,是其未能获得序数番号的关键原因之一。首先,从战略区位来看,华北地区是中央所在地西柏坡的屏障。聂荣臻的部队以五台山为中心,逐步发展壮大,但相较于东北野战军独占东北、华东野战军扎根山东的局面,华北部队缺乏一片连片且完全独立的野战区域,也缺少一个明确的主导军事方向。

其次,华北部队长期受中央军委直接指挥,独立指挥权相对有限。例如,民国三十五年(1946年)的大同集宁战役,以及平津战役中的新保安之战,毛泽东都曾直接部署和指挥。在这些战役中,华北部队的行动甚至出现了与中央指令不符的情况,凸显了其作为“中央直辖部队”的特点。这种高度的中央直辖,使得华北部队在战略上更像是一支“御林军”,而非一个独立方面军。

为战略总预备队而生更深层次的原因在于,中央军委有意将华北部队打造为一支战略总预备队和中央卫戍部队,而非对外线作战的方面军。在解放战争初期,毛泽东甚至一度刻意压缩华北部队的兵力规模,民国三十五年(1946年)初,聂荣臻麾下的25万多人被命令大规模整军,野战部队从11.6万人缩减近半,仅剩5万多人。这使得华北部队的战斗力遭受重创,一定程度上导致了大同集宁战役的失利。

即便在其他几大野战军都在扩充兵力时,华北部队却在裁员,这反映出中央并未将其定位为一支大型野战军。然而,随着解放战争进入战略决战阶段,保留一支强大的战略总预备队显得尤为重要。当三大战役如火如荼进行时,各野战军面临的压力巨大,毛泽东始终保持着高度警惕,华北野战军作为中央军委手中的“王牌”,宁可不轻易投入战场,也要保留其作为底牌的实力。

华北部队的任务周期不及其他四大野战军,在三大战役结束后就会被“拆分”。这样一来,华北军区即便好不容易获得了战略空间,军委又会因为长江以北几乎全部解放,而失去了组建“五野”的必要。

民国三十八年(1949年)2月伊始,三大战役全部结束,长江以北从此再无大的战事了,解放军便把战略重心转向了江南大地,当然还包括西北未解放的一小部分。

这些地方,以四大野战军的实力就可以全部胜任,这也意味着华北军区基本没有作战任务了,没必要又重新组建一个野战军,将其麾下的三个兵团并到四大野战军协同作战反而更好。

简单地说就是充当救火队员,哪里有困难就往哪里扑。比如说,徐向前的第18兵团(原华北第一兵团)就跟着刘邓大军鏖战过大西南,后来又和杨得志的第19兵团(原华北第二兵团)并入彭德怀的一野参加了解放大西北作战,而杨成武的第20兵团(原华北第三兵团)则充当过拱卫京师的角色......朝鲜战争爆发后,第13兵团入朝作战导致东北出现战力空缺,军委又从天津、塘沽把第20兵团66军调到东北填补空缺。

那时,华北军区三大兵团总兵力已经达到了34万左右,其战略空间和战斗力也已经完全具备独立野战军的水平,但又因为作战职能和全国局势的改变而失去了成为独立野战军的机会。

总的来说,华北军区没有成为“第五野战军”主要原因有两个方面,一是中央的定性,将其定义为中央直属部队,不属于任何一支野战军;二就是华北军区“生不逢时”,华北平原正值多事之秋的时候,他们实力和战略空间不够,当他们有了足够的实力和战略空间后,全国局势发生了很大改变,他们又没有了成为“五野”的必要。

这样就很好理解了。

华北军区的发展空间不像其他四大野战军,十分有限四大野战军最适合发展的是东野和华野,这两大野战军坐拥东北、山东的物产丰盈、人烟阜盛之地,经济基础十分雄厚,发展非常迅速。

刘邓领衔的中野在解放战争刚爆发那会儿是最强的,其间虽然经历了千里跃进大别山的巨大损失,但凭借着卓越的群众政策和名望,三大战役前也从劫后余生的6万人发展到15万人;西野驻地虽十分贫瘠,好在我军过去在陕甘宁和晋绥军区打下了不错的底子,发展起来困难也不大。

华北部队就不一样了。他们在战争初期差点没抗住蒋介石的全面进攻,根据地缩水严重不说,冀中穿心战还差点让国民党钻了空子。华北平原虽同样富庶,但绝大部分都在敌人手中,三大战役结束之前华北部队战斗力薄弱,不能有效获得这些资源。

而且,他们平日里还要身兼数职,既要保卫中央,又要为其他野战军充当机动力量,还要防范东西两个方向的敌人,作战压力严重超支,生存范围极度有限,就算中央给他们一个野战军番号,他们也很难争取到足够多的战略空间,无法行使野战军的职责。这种条件下,他们能打赢石家庄之战和清风店之战,就已经相当不错了。

解放战争后期,华北军区部队有着相当出色的表现,拿下了张家口、打下了太原、帮助彭德怀打下了兰州、和中野在西南剿过匪......诞生了以聂荣臻、徐向前两位元帅为首的杨得志、杨成武、罗瑞卿、耿飚、滕代远、周士第等一众赫赫有名的开国元勋,还为新中国培养了第一支公安队伍。

整编后华北军区11个军被改编为60到70军,其中60军、63军、64军、65军、66军、67军、68军全部赴朝参战。

60军在1952年的秋季反击作战中表现卓越,歼敌15000余人,击退了南朝鲜军几百次进攻;68军上演了被人津津乐道几十年的“奇袭白虎团”,为朝鲜战争添上了一抹传奇色彩;67军则以87800多人的歼敌数目在志愿军27个军中脱颖而出,成为歼敌最多的部队,其军长李湘甚至长眠在了那片洒满鲜血的土地上。

而最厉害的当属63军,1951年5月至6月,他们在军长傅崇碧的指挥下打了一场经典的“铁原阻击战”,以伤亡22000多人为代价,阻挡了“联合国军”4个师足足14天的轮番进攻,毙伤敌军15000多人,震惊世界。

从解放战争到抗美援朝,华北军区的指战员们就好像战场上的无名英雄,哪里有需要就去哪里,哪里有困难就往哪里扑,没有任何怨言,没有任何犹豫。虽然没能成为正式的野战军部队,但在几十年后的众多军迷们心里,他们却是当之无愧的“第五野战军”。