诊室故事220·分享一个16岁男孩,连续8年监测身高的故事~

在身高门诊中有一个共同的难题,那就是对未来身高预测的准确性。倒不是说没有预测的方法,方法有很多,只是预测的准确性个体差异较大,有时候难免会让医患都感觉纠结。

举个例子,比如某个男孩的预测身高163(排除其他异常),按医疗标准,不妨先自然观望一下,但假如这个孩子的预测身高是158,在这个社会环境下,家长很可能就会采取积极干预的措施。但事实是,如果不干预,最后的成年身高真的就不能突破158吗,倒也不尽然,只是医患都不愿意冒险,不愿意承担失败的结果罢了。

所以在身高管理中,医患要互相担待,医者尽量努力客观努力接近真相,患者也要有承担自然追赶失败的风险。毕竟万物都是在变化中的,这是宇宙的规律,在诸多不确定因素中去预测确定性,对谁来说,都是极大的挑战。

分享一个16岁男孩,连续8年进行身高管理的监测记录吧,这也是一个医患互相成全的故事。我对这位家长充满感激,在这8年中,她真的没给过我任何压力,而我,也尽了最大努力去帮她实现自然追赶的目标。

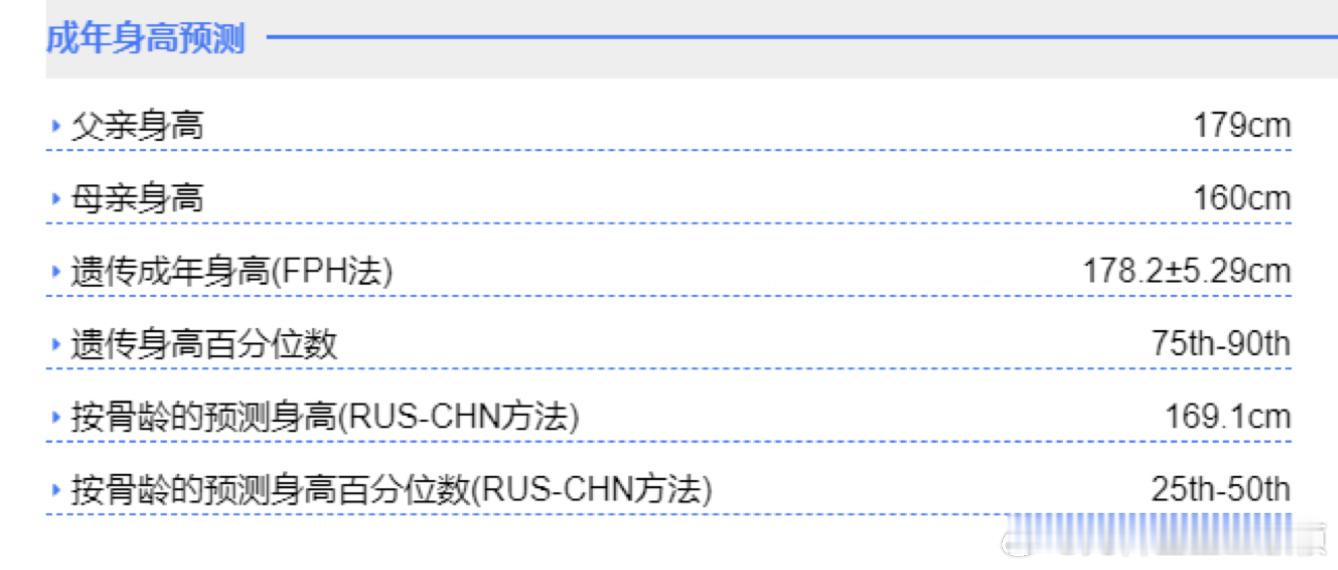

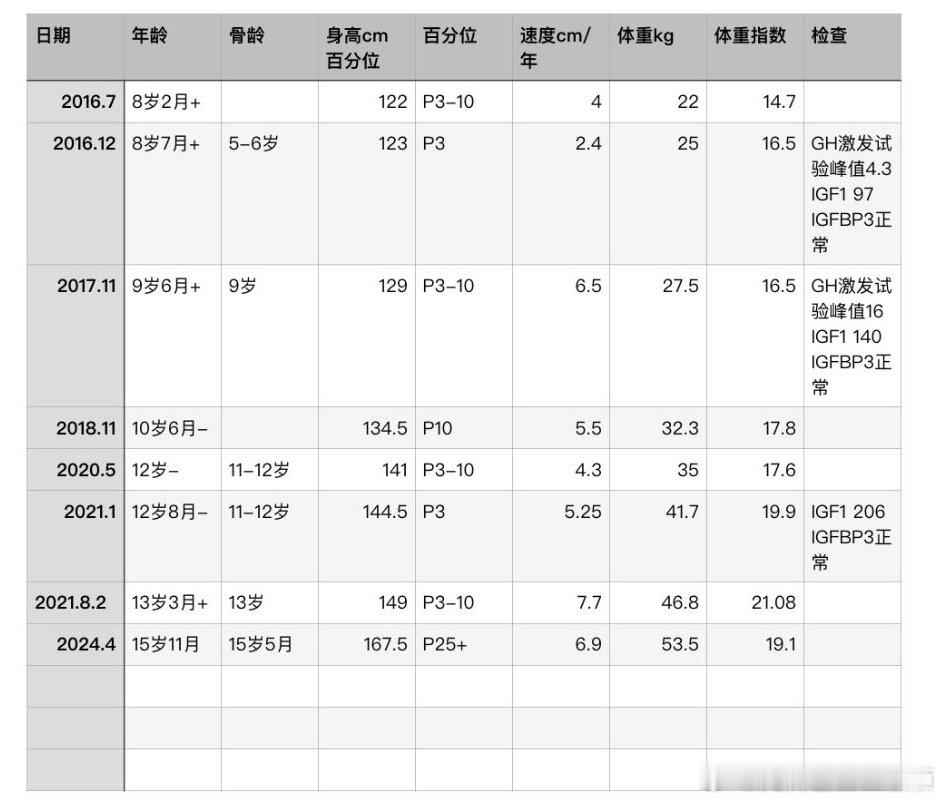

第一次看他是在他8岁多的时候,身高122,压着身高曲线的第3百分位。除了时不时有点过敏,别的方面都没啥事儿,出生也挺正常,遗传条件也不差(爸爸179,妈妈160)。这孩子既酷爱学习又酷爱运动。每次我和妈妈聊天的时候,他都在旁边要么安静的读书要么玩魔方要么编程,随身不是带着足球就是带着篮球。第一次我没给他做任何检查(因为在过去的一年中身高增长速度还可以),叮嘱了一些注意事项之后,我让他半年后再来复查看看。

半年后复查,身高才长了1厘米,身高增长速度正常与否,在评估病因和指导治疗方面至关重要。所以我给他安排了骨龄和相关检查。不出意外,骨龄是落后的,而且落后程度较多,当时年龄8岁半,骨龄也就5-6岁左右的水平。虽然妈妈是晚长的,孩子也不排除晚长的可能,但晚长的骨龄一般不会落后这么多,应该是混合了其他因素。后续我给孩子安排了生长轴功能的检测,包括生长激素激发试验、IGF1、IGFBP3等检测,生长激素激发试验显示,生长激素峰值不足5,IGF1的数值也是明显偏低的。

根据检查结果,这孩子诊断生长激素缺乏肯定是可以的,至少当时这个诊断是成立的,我和家长当时都动了使用生长激素进行干预的念头。但8年前的环境和现在不一样,那个时候的环境相对现在来说,清净很多,没有那么多外在诱惑,所以医患也都会冷静很多。我凭借一种可能性的理论支撑,决定再观察一下。这个理论就是生长激素缺乏,有的是长期的,有的是暂时的,是可逆的。所以我又等了一年。

在接下来的一年中,这孩子身高长了6.5厘米,复查生长激素激发试验,生长激素峰值高达16,IGF1也在逐步上升中,骨龄和年龄之间的差距也缩小到了半岁。我和家长都松了一口气。

在后续的观察中,虽然他的身高曲线持续维持在第3-10百分位之间晃荡,但每年身高增长速度至少没有跌破4-5厘米以下,也没出现早发育的情况,骨龄一直持续保持在轻度落后的水平,也就是说,没有出现太多不利因素去损耗他本来就不占优势的身高。

在他13-14岁的时候,他慢慢悠悠小步走到了他的青春期。现在进入青春期2年多,身高增长了18.5厘米,身高从之前的第3百分位擦边,上升到了第25百分位以上,目前身高167.5,骨龄15岁半,预计理论上至少还有2厘米的身高增长空间。

虽然他的身高和遗传条件相比,稍显逊色了一些,毕竟生物多样性也是宇宙的自然规律,但我和家长都很满意,毕竟全程都是自然绿色追赶的。有成功的,也有失败的,这娃的成功,我觉得有几点经验可借鉴,比如遗传条件不错、没有出现早发育、青春期进展速度稳定、骨龄没超前、健康情况良好、生活方式良好、家长没有过高去追求超越遗传条件的身高…

#医笔医话##儿童健康守护者计划##儿童常见病必备手册#