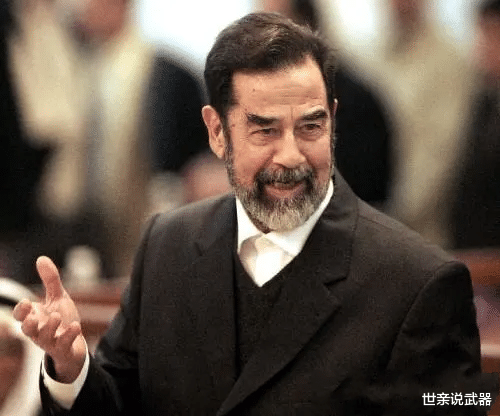

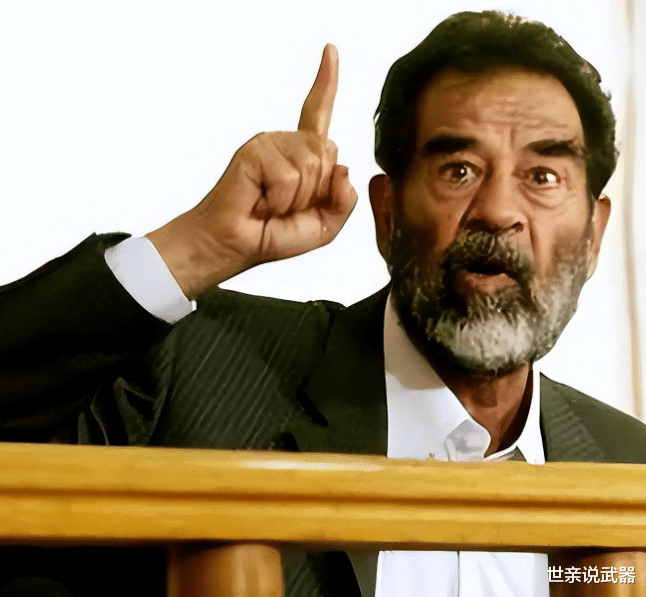

2003年3月,巴格达上空硝烟弥漫,美军坦克的轰鸣声越来越近。萨达姆·侯赛因政权倒计时已经开始。然而就在这位伊拉克总统,仓促撤离首都前几小时,他却下达了一道让大家都感到意外的命令——立即派遣3.5万名共和国卫队精锐,死守摩苏尔水坝。

这个决定,后来被证实避免了一场堪比核爆的灾难,保护了数百万伊拉克平民的生命安全。

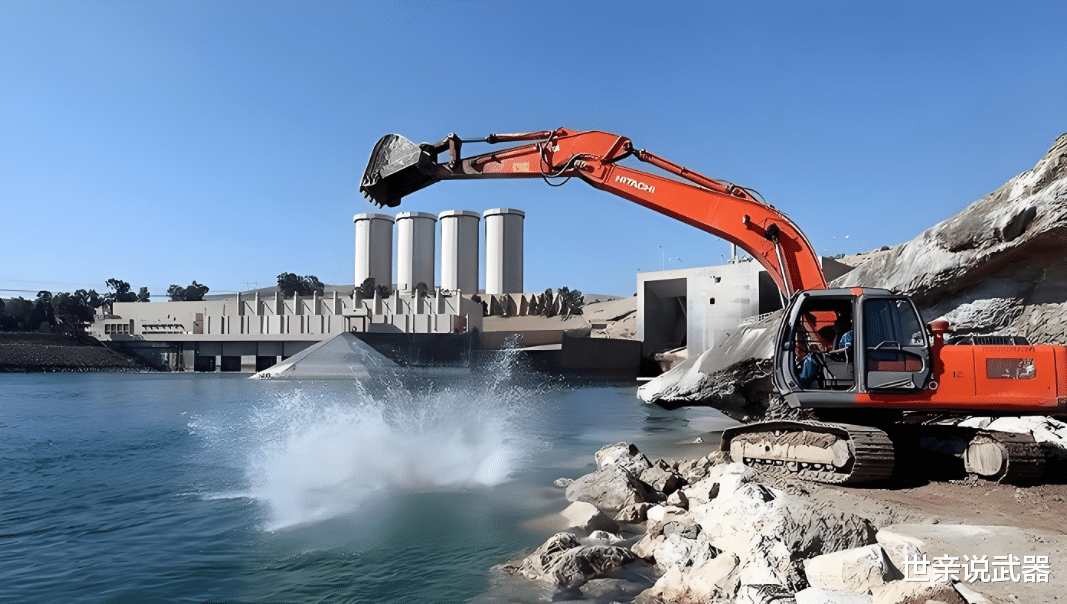

摩苏尔水坝建于1980年代,位于底格里斯河上游,是伊拉克最大的水利工程,供应全国饮水和灌溉用电。但这座看似宏伟的建筑从诞生起就存在致命缺陷——其地基建立在易被侵蚀的石膏岩和石灰岩上,需要常年不间断的加固维护。

美国工程师曾警告:一旦水坝失守或停止维护,480亿立方米的蓄水将在数小时内倾泻而下。巨浪将以20米高的水墙吞噬摩苏尔、提克里特等城市,最终席卷巴格达。洪水波及范围将超过500公里,至少造成100万人瞬间丧生,还有数百万人将失去饮用水和电力。

2003年4月9日,美军攻入巴格达。在一片混乱中,萨达姆政权高层大多只顾自身逃亡,但关于水坝的防护命令却得到了坚决执行。

令人意外的是,守坝部队并未像其他精锐部队那样迅速溃散。3.5万名士兵在工程师团队指导下分成三班:战斗单元构筑防御工事,工程单元维护水电站运行,技术单元持续监测坝体结构。即使在最激烈的交火期间,水坝的核心运维也未曾中断。

美军最初对此举十分困惑,认为这是萨达姆的无谓抵抗。但随着情报部门深入分析,五角大楼终于意识到问题的严重性。

时任美军中央司令部司令汤米·弗兰克斯在后来的回忆录中写道:“我们最初以为这是军事防御,后来才发现这是人道主义行为。如果水坝当时被破坏,造成的人道灾难将远超原子弹。”

更令人深思的是,守军在水坝控制权移交过程中表现出高度专业性。2003年4月下旬,在联合国协调下,伊方工程师与美军工程部队完成了详细的技术交接,包括水闸操作规程、地质监测数据和应急处理方案。这种“对峙中的合作”在战争史上极为罕见。

摩苏尔水坝至今仍是伊拉克的“悬顶之剑”,需要每年投入数千万美元加固维护。但2003年那场潜在灾难的避免,给世界留下了宝贵经验:

首先,关键基础设施在冲突中应受到特殊保护。2016年联合国安理会通过第2341号决议,明确要求冲突各方保护水电站等民生设施。

其次,专业精神可以超越政治对立。当年守坝的伊拉克工程师们后来多数继续参与水坝维护,其中不少人还与美国工程师保持技术合作。

最后,这个事件改变了国际社会对萨达姆的单一认知。美国前国防部长帕内塔曾评价:“这是那个政权少数展现远见的决策之一,我们不得不承认它避免了更大的人道灾难。”

历史总是充满复杂色彩。一个备受争议的总统在最后时刻,却做出了拯救百万生命的决定。让无数家庭避免了灭顶之灾,也成为那段黑暗岁月中难得的人性闪光。