提到《儒林外史》,范进中举绝对是绕不开的“名场面”。

很多人看到这段都觉得不可思议:不就是考上了吗?至于乐得直接疯掉?这心理素质也太差了吧!

但如果我们把范进考中的“举人”身份,翻译成今天我们能听懂的“大白话”,你就会发现,这场泼天的富贵猛然砸下来,别说范进了,换谁都得当场懵圈。

(本文信源来自《儒林外史》原著及主流学术解读,并结合权威历史资料进行分析,细节经艺术加工,旨在增强可读性,请理性看待。)

一、从“现世宝”到“范老爷”:一瞬间的天堂与地狱范进的人生,在中举前,就是一个大写的“惨”字。

他从青丝考到白发,人生最精华的三十多年,全耗在了枯燥的考场上。人到五十,一事无成,家里穷得揭不开锅,老母亲饿得眼冒金星。

作为家里的男人,他不仅没能撑起一片天,反而成了十里八乡的笑柄。连他的岳父胡屠户,都把他当成反面教材,动辄指着鼻子骂他“尖嘴猴腮的现世宝”,断言他这辈子也别想中举。

就在他几乎要被生活压垮,不得不抱着家里唯一会下蛋的老母鸡去集市,想换点米下锅的那个下午,命运的齿轮疯狂转动了。

邻居气喘吁吁地冲来报喜:“范老爷,高中了!是第七名亚元!”

范进先是不信,待亲眼看到捷报上自己的大名后,大脑瞬间“宕机”。他拍手狂笑一声:“噫!好了!我中了!”,随即两眼一黑,人事不省。等他醒来后,便已经疯疯癫癫,满街乱跑了。

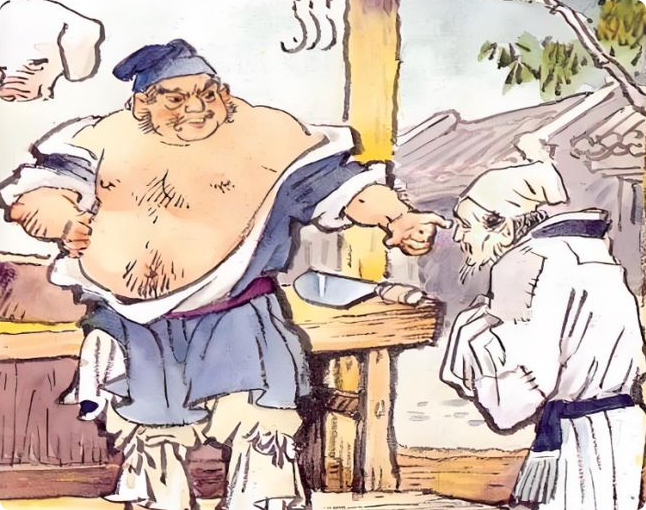

那个平日里最瞧不起他的胡屠户,听说女婿中举,提着猪肉和铜钱赶来祝贺,正撞见这疯癫的一幕。在众人的怂恿下,这位杀猪匠壮起胆子,一巴掌狠狠扇在范进脸上。

这一巴掌,竟奇迹般地把范进“打”清醒了。

对这段历史不熟悉的朋友,看到这里多半会笑出声:古人的抗压能力也太弱了吧?一个“举人”而已,真至于这样吗?

至于,而且非常至于。

二、“举人”:一张通往权力巅峰的入场券范进中的“举人”,绝非我们今天理解的“考上个好大学”那么简单。

在科举体系里,“举人”是通过省级大考(乡试)的胜利者,相当于已经拿到了进入国家权力核心圈的“VIP入场券”。

中举前,他是个人人都能踩一脚的穷酸秀才;中举后,他一步登天,成了“范老爷”。

这种身份的剧变,带来的社会地位和现实利益是颠覆性的:

• 政治特权: 秀才见到县官还得下跪磕头,但举人见了知府、巡抚等高官,都可以平起平坐,免除一切赋税和徭役。他不再是“民”,而是“官”的预备队。

• 经济暴利: 当地想避税的大户人家,会主动将田产“挂靠”在范进名下,每年给他奉上巨额的“孝敬”。这笔灰色收入,足以让他瞬间从中农跨越到地主阶级,相当于躺着收租,每年就能有上百两白银的被动收入。

• 人脉裂变: 喜报一到,当地的乡绅张老爷,立刻骑着高头大马亲自登门,一口一个“范兄”,又是送五十两纹银,又是送一套阔气的宅院。平日里对他爱答不理的街坊四邻,此刻提着鸡鸭鱼肉挤破了他家门槛。

最精彩的莫过于胡屠户的态度,前一秒还骂他“尖嘴猴腮”,后一秒就肉麻地夸他女婿是“天上的文曲星”,那张脸变得比翻书还快。

所以,范进中的不是举,而是改变整个家族命运的“通天梯”。

三、疯狂的“含金量”:如果把举人放到今天如果非要把“举人”找一个现代的坐标,它根本不是学历,而是一个包含了政治地位、经济实力、社会声望的超级大礼包。

粗略换算一下,它约等于:

“省部级后备干部”编制 + “终身免税”特权 + 数百万现金与豪宅赠予 + 直接进入本地顶层精英圈层的“VIP通行证”。

一个五十多岁、穷困潦倒、备受欺凌的社会底层,突然在一天之内,同时获得了这一切。

现在,请你闭上眼睛想一想:假如是你,当“暴富”、“升官”、“万众敬仰”这三件人生终极梦想在同一瞬间砸到你头上,你敢保证,你的情绪不会瞬间崩溃吗?你的世界观不会当场碎裂重组吗?

范进的疯,疯的不是喜悦,而是巨大的现实冲击,是几十年压抑与屈辱的瞬间爆发,是一种“原来我真的熬出头了”的难以置信。

结语范进的疯,表面看是个人心理承受力差,但深层次看,却是那个扭曲的科举制度投射在读书人身上的巨大阴影。

当一个人的尊严、财富、社会地位乃至整个人生的价值,都被死死捆绑在一场考试上时,那张薄薄的榜单,就成了足以撬动整个世界的杠杆。

从这个角度看,范进的疯,或许不是失常,而是在那个荒诞时代里,一个普通人被命运巨浪击中后,最真实、最无奈的反应。

你认为范进中举后的疯狂,是喜剧还是悲剧?欢迎在评论区留下你的看法!