在介休这座历史底蕴深厚的城市中,城隍庙宛如一位饱经沧桑的长者,静静伫立,见证着时代的变迁,承载着无数的故事与记忆。它现存的建筑大多始建于明清时期,坐北朝南,沿着中轴线依次分布着影壁、山门、仪门、戏台、献殿、正殿、后寝殿,规模宏大,形制颇高,曾经是介休城重要的宗教与文化活动场所,在当地百姓的心中占据着不可替代的地位。

当你提及介休城隍庙,一段令人唏嘘的过往便如潮水般涌来。建国之后,时代的浪潮将这座古老的庙宇卷入了不同寻常的轨迹。它先后被粮站和剧团占用,在那段特殊的时期里,命运对它并不眷顾。山门、影壁,这些曾经作为城隍庙威严门面的建筑,承载着历史的厚重感,却在时代的洪流中轰然倒下,被无情拆除;那一对威风凛凛的琉璃狮子,本应守护着庙宇的安宁,也未能逃脱被拆毁的厄运,只留下一段令人惋惜的记忆。这些被拆除的建筑与雕塑,不仅是物质层面的损失,更是文化传承链条上的断裂,每一次提及,都让人痛心疾首,不禁让人反思,在社会发展的进程中,我们该如何平衡现代需求与历史文化保护之间的关系?

然而,庆幸的是,文化的火种从未熄灭。2011年,一场意义非凡的抢救性维修行动拉开了帷幕,如同一场及时雨,滋润了这座饱经沧桑的庙宇。维修团队精心修缮了戏台、正殿、东西垛殿、东西配殿及钟鼓楼,这些建筑在岁月的侵蚀下早已千疮百孔,经过工匠们的妙手回春,重新焕发出昔日的光彩。更为振奋人心的是,新建复原了山门、影壁和献殿、后寝殿、月门等建筑,让城隍庙的中轴线得以完整呈现,曾经失落的记忆逐渐被找回。2013年,介休城隍庙凭借其独特的历史价值和文化意义,被公布为第七批全国重点文物保护单位,这不仅是对它过往历史的肯定,更是对未来保护工作的一份责任与期许。

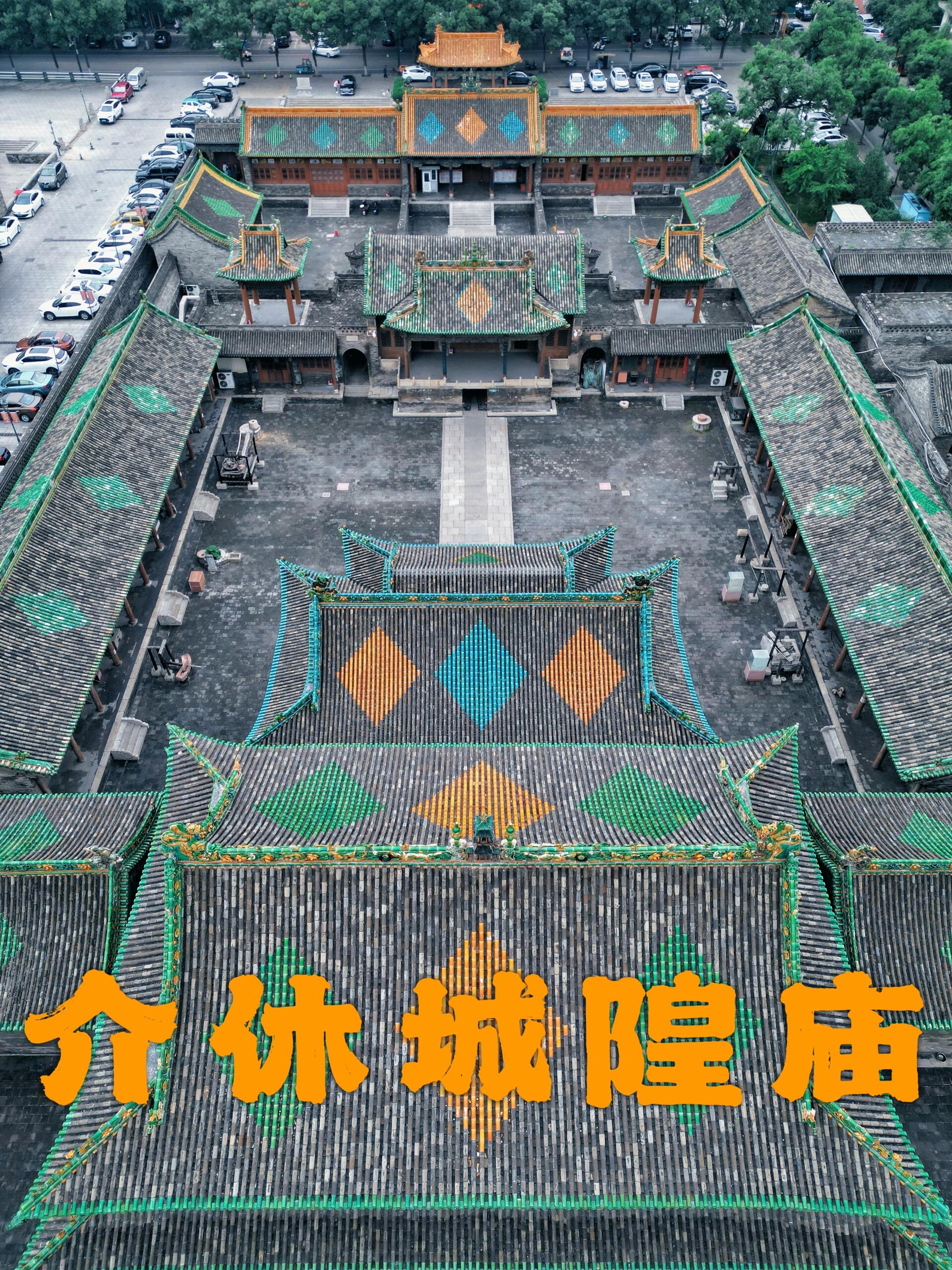

但介休城隍庙最令人瞩目的,还当属那美轮美奂的琉璃艺术。当你站在城隍庙前,抬头仰望,首先映入眼帘的便是那几重殿宇的屋顶。屋顶上饰有黄绿蓝三色方心,色彩斑斓,在阳光的照耀下熠熠生辉。若是借助无人机的视角俯瞰,那景象更是壮观得令人窒息。一片片琉璃瓦整齐排列,组成了一幅幅绚丽的图案,仿佛是天空中飘落的彩云,又似一幅精美的织锦铺展在庙宇之上。每一片琉璃瓦都承载着工匠们的心血与智慧,它们相互交织,共同构成了介休城隍庙独特的天际线,诉说着这座城市的历史与文化。

走近正殿,那悬鱼和博风板上的琉璃装饰,更是将琉璃艺术的魅力展现得淋漓尽致。祥云龙腾,只见巨龙蜿蜒盘旋,鳞片在阳光下闪烁着金色的光芒,仿佛下一秒就要冲破束缚,翱翔天际;日月同辉,太阳与月亮的图案栩栩如生,散发着柔和的光芒,寓意着阴阳和谐、天地有序;花团锦簇,各种花卉争奇斗艳,花瓣的纹理细腻逼真,仿佛能闻到阵阵花香。这些琉璃装饰相互映衬,营造出一种华丽而庄重的氛围,让人不禁感叹古代工匠们的精湛技艺和无穷创造力。他们以琉璃为画笔,以庙宇为画布,绘制出了这一幅幅震撼人心的艺术杰作。

然而,在对介休城隍庙的保护与修复过程中,也引发了诸多讨论与争论。一方面,有人认为在修复过程中应尽可能地采用传统工艺和材料,最大程度地保留古建筑的原真性,让后人能够感受到原汁原味的历史文化。另一方面,也有人提出,在现代社会中,适当运用现代科技和新型材料,可以更好地延长古建筑的寿命,提高保护效果。例如,在琉璃瓦的修复中,是采用传统的手工制作工艺,虽然耗时费力但能保证与原有琉璃瓦的一致性;还是运用现代的烧制技术,提高生产效率的同时,可能会在一定程度上改变琉璃瓦的质感和色泽。这种传统与现代的碰撞,不仅是技术层面的抉择,更是对文化传承理念的深度探讨。

介休城隍庙,这座经历了岁月沉浮的古老庙宇,它的每一块琉璃、每一处建筑,都承载着历史的记忆和文化的传承。它见证了城市的兴衰,也见证了人们对历史文化的珍视与守护。在未来的日子里,我们应当以更加审慎的态度,去保护和传承这份珍贵的文化遗产,让介休城隍庙的琉璃华章在岁月的长河中永远闪耀。