近几年,脑出血的发病率和死亡率都在不断上升,尤其在中老年群体中,情况愈发让人揪心。

有些人前一天还在打麻将、跳广场舞,第二天就躺在了急诊室,甚至没撑到家属赶到医院。

这不是危言耸听,而是实实在在发生在很多家庭身边的事情。

医生们一次又一次地提醒,却总有人觉得“没事儿,我身体一直挺好”。直到那一刻来临,才发现,有些损伤,是不可逆的。

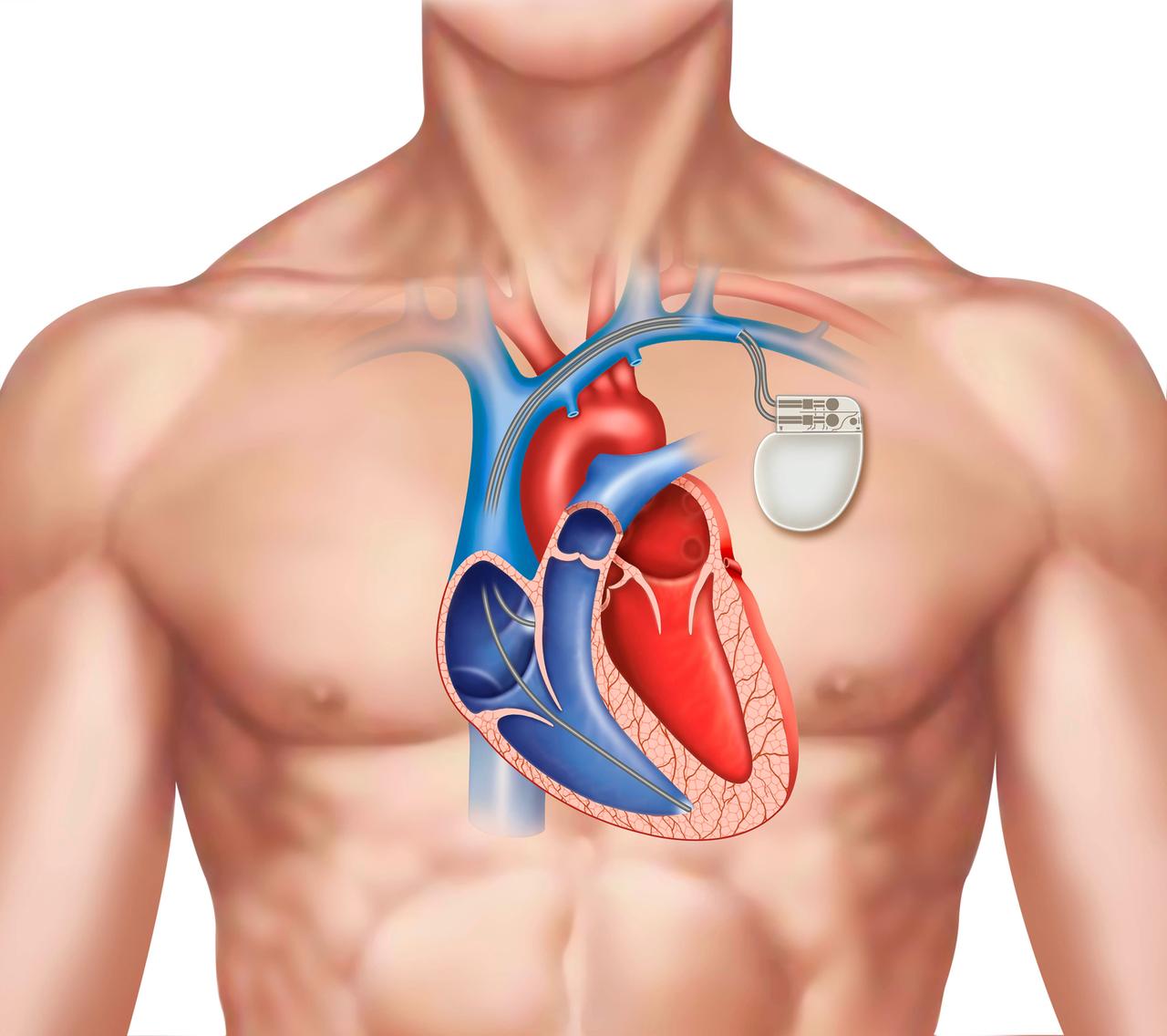

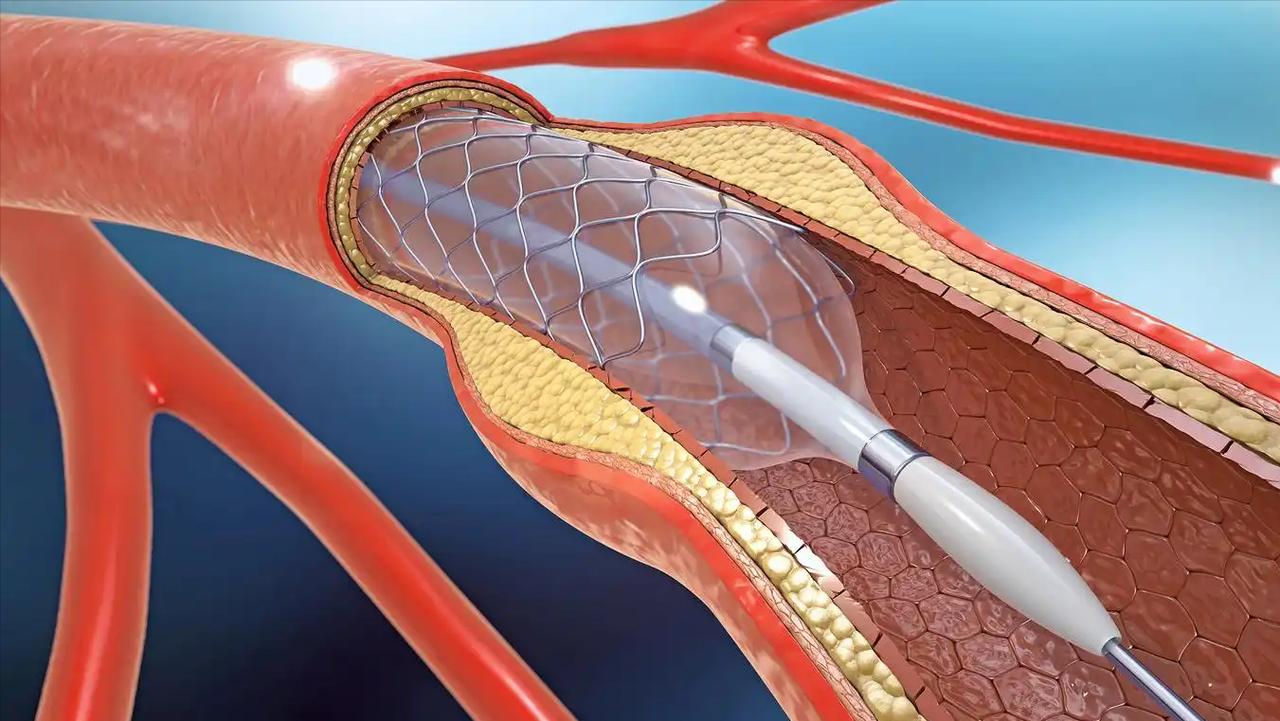

脑出血,说穿了,就是脑子里的血管破了。它不像感冒那样慢慢来,也不像高血压那样有迹可循。很多时候,它来的安安静静,却一下子把人的命给带走了。

中老年的血管,就像用了几十年的老水管,时间一长,管壁变脆,内径变窄,稍不注意,高压一上来就可能“炸管”。尤其在气温骤降、情绪激动、饮食不当的时刻,更是高发的时间点。

很多人其实早就埋下了隐患。不肯控制血压。有些人明知道自己是高血压,却从不按时吃药,甚至干脆不测血压。总觉得“我没不舒服”、“药吃多了对肝不好”,结果等来的不是好转,而是血管破裂。

一个医生说得特别直白:“血压高,就像在一个气球里灌水,不停地灌,不爆是运气,爆是必然。”道理浅显,可真正把它放在心上的人,真的太少。

还有一种情况更常见,饮食重口、爱吃咸。很多中老年人吃饭不咸不香,尤其是老一辈,还有晒腊肉、做咸菜的习惯。可长期高盐饮食,血压像坐电梯一样往上飙,血管能不出问题吗?

有些人一到冬天就爱喝点小酒取暖。酒精会加速血管收缩、刺激血压波动。尤其是喝了酒再洗热水澡,或者一大早就出门扫雪、锻炼,这种时候,最容易发生脑出血。

医生们不是不想劝,只是劝多了,很多人听不进去。有一次,急诊室来了一位60多岁的老人,平时身体挺硬朗,常年早上五点跑步。那天气温骤降,他照常出门,结果突然倒地,送到医院已经脑干出血,抢救无效。

孩子哭着说:“他一直觉得自己身体好,从不听我们劝,连血压仪都不用。”医生只是叹了口气,因为这样的故事,几乎每天都在重演。

除了不控制血压、不注意饮食,很多人还忽视了一个重要因素——情绪。中老年人有时候脾气上来,控制不住自己,跟人吵架、看电视激动、为一点小事上火,这些瞬间情绪激动的时刻,其实也是血压剧烈波动的高危时刻。

还有一种情况也得警惕,那就是熬夜和过度劳累。有人退休后开始带孙子,忙得团团转;有人晚上打牌、看剧熬到深夜。身体不是铁打的,休息不好,血压不稳,脑出血也就悄悄逼近。

日常生活中,有些细节也容易被忽略。比如起床太猛、排便太用力、蹲起太快,这些看似不起眼的动作,一旦诱发血压骤变,也有可能成为压垮血管的最后一根稻草。

可怕的是,脑出血不像脑梗,有些还可以慢慢恢复。它多数来得急、进展快,死亡率高,后遗症重,即使抢救回来,也常常生活不能自理,给家庭带来的,不只是情感上的打击,还有沉重的经济和照护压力。

一个医生说得特别揪心:“我们不是怕病人多,我们怕的是明知道可以预防的病,却还是一再发生。”这话里,有无奈,也有心酸。

想要避免脑出血,并不是多么高深的医学问题。很多时候,只要把握几个简单的原则,就能大大降低风险。

血压控制在合理范围内,坚持监测、按时服药。这不是可选项,而是必须长期坚持的日常管理。对于慢性病来说,稳定本身就是胜利。

再饮食清淡,减少钠盐摄入,多吃蔬菜水果、适量运动。别再觉得“咸点才有味道”,味觉是可以慢慢调过来的,健康却不是可以随便赌的。

情绪管理也很关键。年纪越大,越要学会放下。不争、不怒、不急,保持心平气和,不光是修养,更是一种自我保护。

生活节奏也要适度放慢。不熬夜、不劳累,睡眠规律,早晚温差大时注意保暖,少做剧烈运动,特别是在气温变化大的日子里,更要留个心眼。

脑出血这个病,它不是天灾,它就是一点一滴积累出来的“人祸”。很多人倒下的那一刻,是几十年生活习惯的结果,不是偶然。

有时候,想想就觉得心疼。一个人好好地活了大半辈子,退休了,本该享享福,却因为一口咸菜、一顿酒、一次不必要的激动,突然离开了家人。

如果说年轻时,健康是资本,那到了中老年,健康就是命根子了。真的没必要再去赌运气、拼硬撑。医生说的话,子女的劝告,不是唠叨,是关心。

人这一生,重要的不是活得多厉害,而是能不能平稳、安然地活到最后。别等身体敲响警钟,才后悔当初没听劝。脑出血不是不能防,而是不能轻视。

愿每一个看完这篇文章的人,都能从今天开始,认真对待自己的健康。

哪怕只是少吃一点盐、按时量一下血压、早点上床睡觉,都是对生命最基本的尊重。

声明:本文为健康知识科普,结合权威资料和个人观点撰写,部分情节为方便表达和阅读理解进行了适当虚构与润色,内容仅供参考,不能替代医生诊断。如感不适,请及时就医。

参考文献:

[1]张洪亮,李艳丽,刘志勇.脑出血高危因素分析及预防对策研究[J].中国实用神经疾病杂志,2024,27(02):15-18.

[2]国家卫生健康委员会.中国居民膳食指南(2022版)[S].北京:人民卫生出版社,2022.

[3]王海燕,陈曦,刘宇.高血压患者脑出血危险因素及干预研究进展[J].中国循证心血管医学杂志,2025,7(01):36-41.