当人们把目光聚焦在济南市区的趵突泉、大明湖时,我却要带你走进城南四十公里的崇山峻岭间。那里有一座被时光尘封的千年古寺,没有摩肩接踵的人潮,没有此起彼伏的快门声,只有山风掠过塔铃的清响,和青苔漫过石阶的静谧——灵岩寺,这座隐匿在泰山余脉中的佛教名刹,正以1600年的积淀,等待真正懂它的人。

车子沿着蜿蜒的盘山公路前行,两侧松柏渐密,阳光透过枝叶洒下碎金。当“灵岩胜境”的石坊映入眼帘时,尘世的喧嚣仿佛被一道无形的门隔绝在外。这座始建于东晋的古寺,历经十六国、南北朝的战火,隋唐的鼎盛,宋元的修缮,明清的扩建,如同一位沉默的老者,将中国古代建筑艺术的精华层层叠叠收进群山环抱之中。

不同于许多寺庙的金碧辉煌,灵岩寺的山门朴素得近乎低调。青瓦灰墙间,“灵岩寺”三个大字虽经岁月侵蚀,却依然透着古朴的气韵。跨进门槛的瞬间,一股沉静的气场扑面而来,仿佛每一块砖石都浸透了晨钟暮鼓的回响。

穿过碑刻林立的庭院,千佛殿以雄浑的姿态矗立在高台之上。这座明代重建的大殿,却处处留存着唐宋建筑的基因。8根雕刻着宝相花的石柱支撑起巍峨的殿顶,斗拱疏朗,出檐深远,如同展翅欲飞的大鹏。站在殿下仰望,能清晰看到木构建筑的精妙逻辑——那些交错的斗拱不仅是美学的呈现,更是力学的智慧,将千年风雨化作无声的承托。

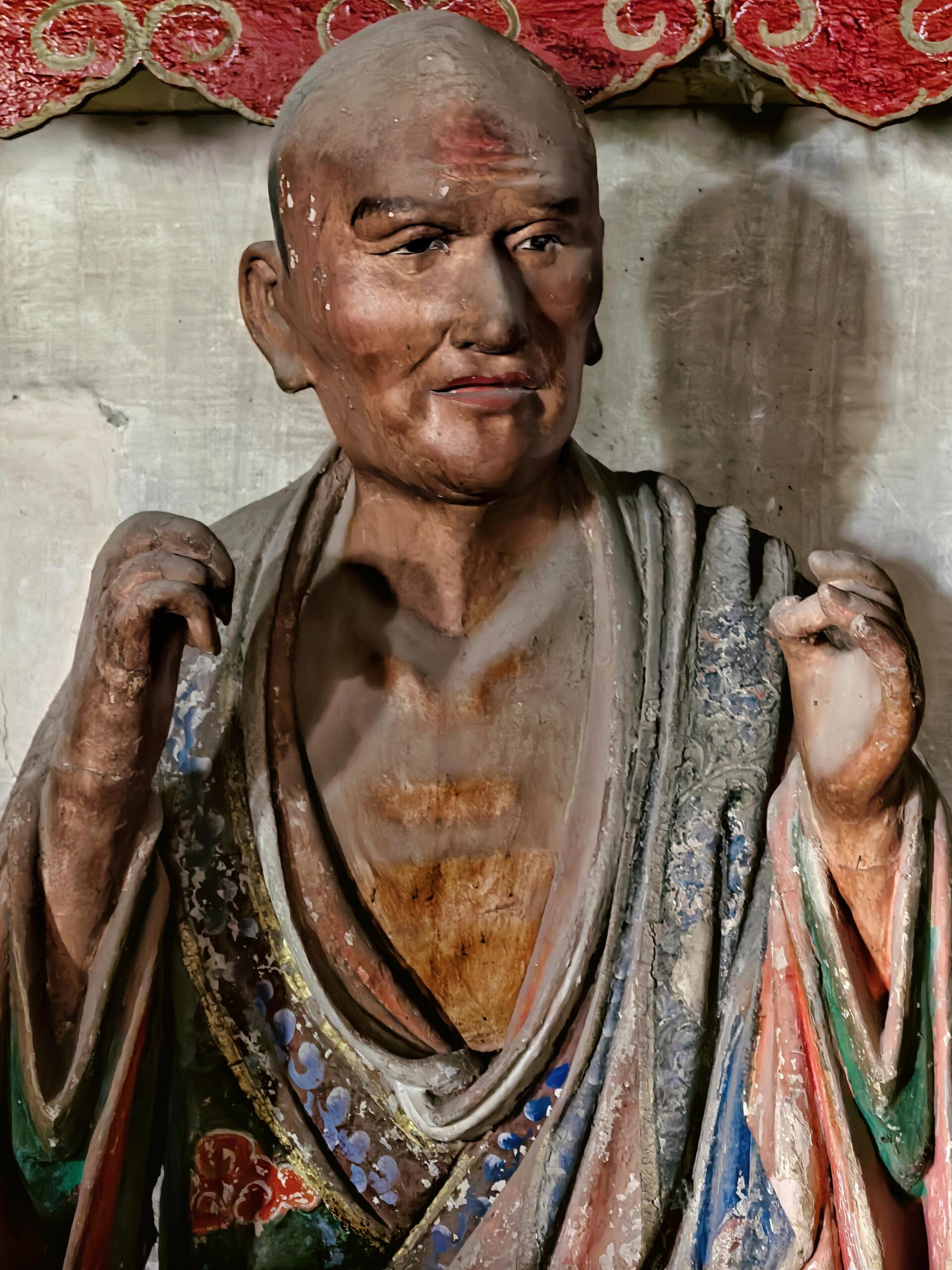

殿内的40尊宋代彩塑罗汉才是真正的灵魂。他们不像常见的佛像那样正襟危坐,而是各有姿态:有的托腮沉思,眉峰微蹙,仿佛在参透人生玄机;有的手持经卷,目光温和,似在向弟子娓娓道来;还有的嘴角上扬,面露微笑,那神情活脱脱一个看透世事的智者。最妙的是衣纹的处理,褶皱的走向、堆叠的层次,都像是被真实的身体撑起,仿佛下一秒就会随着呼吸轻轻摆动。梁启超当年到此,曾挥毫写下“海内第一名塑”,若你凑近细看,便能明白这赞誉绝非虚言。

出千佛殿向东,辟支塔如同一支巨笔直插云霄。这座历经63年建成的北宋佛塔,是中国楼阁式塔的典范。8角9层的塔身,每一层都有迥然不同的风景:底层的浮雕讲述着阿育王的故事,武士的盔甲纹路清晰可辨,战马的鬃毛仿佛在风中飘动;往上走,斗拱的形制逐渐变化,到了顶层,檐角的铜铃虽已锈迹斑斑,却依然能在风起时奏出清远的音调。登塔的阶梯狭窄陡峭,每一步都像是在与历史对话,当你终于站在塔顶俯瞰,群山如浪,古寺如舟,刹那间便懂得了古人“欲穷千里目”的心境。

沿着蜿蜒的小径往深处走,一片密密麻麻的塔林突然出现在眼前。167座墓塔高低错落,从唐代到清代,每一座都刻着不同的故事。慧崇塔是其中最耀眼的存在,方形塔身四面雕刻着火焰纹假门,门侧的金刚力士怒目圆睁,肌肉的线条仿佛能让人感受到紧绷的力量。唐代的飞天浮雕轻盈灵动,衣带翻飞间似有仙乐飘飘;元代的塔座上,力士们袒胸露腹,青筋暴起,仿佛正用肩膀扛起信仰的重量。在这里漫步,脚下的每一块石板都是一部佛教史,每一道裂痕都是岁月的批注。

除了那些声名远播的建筑,灵岩寺还有许多值得细品的隐秘角落。三大殿遗址上,残垣断壁间依稀可见当年的规模,散落的柱础上,莲花纹依然清晰,让人忍不住想象曾经的雕梁画栋;御书阁里,几块斑驳的石碑讲述着帝王将相的过往,虽历经风雨,碑文中的字迹仍透出威严;积翠证盟殿里,唐代的石佛端坐在天然洞穴中,身后的崖壁上,历代文人的题刻层层叠叠,像是一场跨越千年的对话。

最妙的是清晨或傍晚时分,当阳光斜斜地洒进山谷,古寺的轮廓被镀上一层金边,塔铃在微风中轻轻摇晃,远处的山泉叮咚作响。此时若坐在千佛殿前的石阶上,看暮色一点点漫过殿角的飞檐,听僧人的晚课声从藏经阁隐约传来,时光仿佛真的慢了下来,那些在城市里紧绷的神经,也在这山水佛音中渐渐舒展。

在这个网红打卡盛行的时代,灵岩寺显得有些“不合时宜”。它没有鲜艳的网红墙,没有可供摆拍的玻璃栈道,甚至连卖文创的小店都寥寥无几。但正是这份“不合时宜”,让它保留了最本真的模样——这里不是供人拍照发圈的景点,而是一个能让人沉下心来,与历史、与自己对话的地方。

如果你厌倦了人潮涌动的喧嚣,如果你想触摸真正的千年时光,如果你对那些用砖石木构写成的历史充满好奇,那么灵岩寺一定会给你惊喜。当你在千佛殿里与宋代罗汉对视,当你在塔林里辨认刻于明代的碑文,当你在辟支塔顶感受山风拂面,你会明白:有些美好,从来不需要大声喧哗,它们早已在岁月中自成光芒。

旅行小贴士

• 交通:自驾导航“灵岩寺风景区”,济南市区出发约1小时车程;也可在济南长途汽车总站乘旅游专线。

• 最佳季节:春秋季最佳,春日山花烂漫,秋日红叶满山,夏季避暑清凉,冬季人少清静。

• 游览时间:建议预留3-4小时,细细品味每一处建筑和文物。

• 注意事项:寺内多石阶,建议穿舒适运动鞋;部分区域禁止拍照,请注意标识。

当大多数人在市区的人潮中寻找泉城的热闹时,不妨给自己一天时间,走进这座深山古寺。在这里,没有打卡的紧迫感,没有网红的滤镜,只有千年时光沉淀下来的宁静与厚重。或许,这才是旅行最本真的意义——不是匆匆掠过风景,而是让风景住进心里。