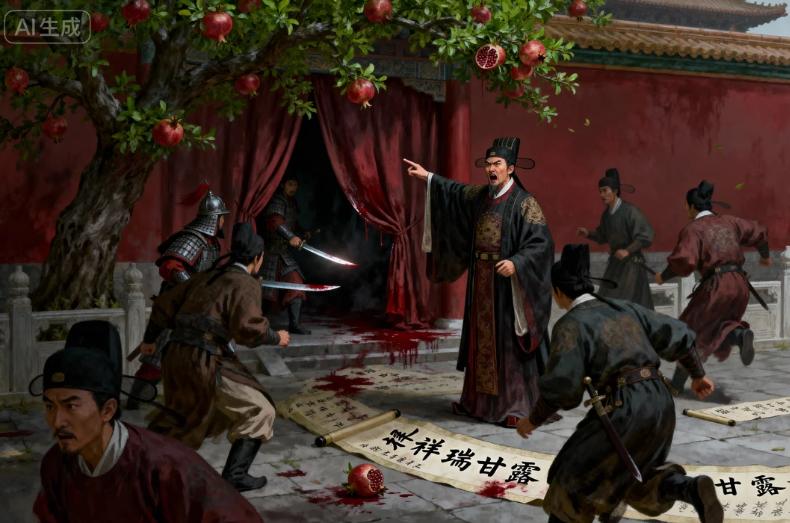

药藏锋,露染血。大和九年(835年)的大明宫紫宸殿偏阁,烛火摇曳如鬼火,五十二岁的郑注捏着一方描金药盏,指尖的药粉簌簌落在盏中。他身着绯色宰相袍,领口却沾着不易察觉的墨痕——那是方才与李训草拟“甘露计”时,不慎蹭上的奏折残墨。药盏里的“安神汤”冒着热气,汤药表面的油花却映出殿外一闪而过的刀光,殿角宫人垂首而立,裙裾下的地面,已洇开一丝暗红的血迹,似在预示这场以“治病”为名的权术游戏,终将以血色收场。

郑注的一生,是一卷用医术铺就、却被权术焚毁的悲剧长卷,以药石为梯,以奇计为刃,以野心为火,在晚唐宦官专权的泥潭里,既上演了“江湖郎中登相位”的传奇,更以“甘露之变”的惨烈,写下了权力失衡的血泪注脚。他本是江湖游医,“以药术游四方,落魄无依,然善揣人意,多奇计”(《资治通鉴·唐纪六十一》)。早年在徐州时,因治好节度使李愬的“风疾”,得以进入藩镇幕府;后来凭借“能言善辩,洞悉人心”,结识了时任翰林学士的李训,两人一拍即合,借着唐文宗“欲除宦官”的心思,一步步靠近权力中枢。文宗因“患风疾,苦头重”,郑注以“针灸+汤药”为其缓解病痛,趁势进言“宦官专权乃国之痼疾,需用猛药除之”,渐获信任——从太仆卿到工部尚书,再到同平章事(宰相),他只用了三年,便完成了从“江湖医匠”到“帝国宰辅”的跨越,成了晚唐政坛最惊人的“逆袭者”。可这份“逆袭”,从一开始就裹着权术的毒。他为攀附权贵,曾为宦官王守澄“调制春药”,助其固宠;为铲除异己,罗织罪名构陷宰相宋申锡,致其被贬至死;为掌控军权,主动请求前往凤翔任节度使,意图“拥兵为外援,配合李训在长安发难”——从医人到“医国”,他始终将“术”置于“道”之上,把医术的“精准”变成了权术的“狠辣”。长安大明宫的政治重量,注定了“甘露之变”是一场“以卵击石”的豪赌,而郑注的急功近利,让这场豪赌最终变成了屠场。晚唐的大明宫,早已不是帝王集权的象征——自安史之乱后,宦官掌控神策军,“立君、废君、杀君如儿戏”,文宗即位后,已有两位兄长死于宦官之手,朝廷大臣多为宦官亲信,长安的街巷里,连孩童都传唱“定策国老,门生天子”的歌谣,讽刺宦官专权。郑注与李训深知,要除宦官,必须“出其不意”,遂定下“甘露计”:谎称大明宫左金吾卫庭院的石榴树上降“甘露”(祥瑞之兆),诱使宦官头目仇士良、鱼弘志前往查看,再由埋伏的甲士将其斩杀,随后肃清所有宦官。可他们低估了宦官的警惕,也高估了自身的掌控力。当仇士良在左金吾卫庭院中,见“幕下有兵甲声,又闻风吹幕布,见甲士影”,顿时惊觉上当,连夜率神策军关闭宫门,展开疯狂反扑——大明宫的宫门紧闭如铁牢,神策军的刀斧劈开宰相府的门扉,朝堂上的百官来不及反应,便成了刀下亡魂。《资治通鉴》载这场变乱“死者数千人,横尸流血,狼藉涂地”,连宫女、宦官凡与郑注、李训有牵连者,皆被诛杀,长安城内“百司逃散,市人惊扰,奔走出城”。彼时郑注正率凤翔兵赶往长安,行至扶风便听闻计划败露,随即被宦官派来的追兵斩杀,尸体被“枭首于长安市,百姓争啖其肉”——那个曾以医术救人的郎中,最终成了人人唾弃的“乱臣贼子”。

郑注的悲剧,从来不是“个人的失败”,而是“权力失控的必然”。他以为“医术能精准控病,权术便能精准控局”,却忘了“医人需对症下药,医国需制度根基”——晚唐的沉疴,早已不是“杀几个宦官”就能治愈的,宦官专权的背后,是皇权衰落、藩镇割据、官僚腐败的系统性危机。他与李训既没有争取藩镇的支持,也没有安抚朝中的中立势力,更没有掌控神策军的兵权,仅凭一场仓促的“鸿门宴”,便想颠覆数十年的宦官势力,无异于“以刀割痈疽,却未防毒血攻心”。更讽刺的是,他一生以“奇计”立足,最终却败于“算计不周”:他没想到仇士良会提前察觉埋伏,没想到神策军会如此迅速地反扑,更没想到自己的“盟友”李训,会在变乱中只顾自身逃亡,将他弃之不顾。权力的游戏里,他既是玩家,也是棋子,当棋局失控时,便成了最先被丢弃的弃子。

千年后的今天,当我们在历史典籍中翻阅“甘露之变”的血色记载,在廉政教育基地看到“权力监督”的警示展板,在当代政治文明建设中强调“依法治国、防止权力滥用”时,仍能清晰触摸到郑注“权术覆庙堂”的悲剧温度。他留下的,从来不止一段晚唐乱局的记忆,更是一则“权力无监督必致灾难”的深刻教训——这则教训,在当代民族复兴与中国式现代化的征程中,愈发闪耀着警示光芒。

如今,我们建立“权力清单”“责任清单”,划定权力的边界,避免如郑注般“权力越界而失控”;我们完善党内监督、人大监督、群众监督体系,织密权力监督的网络,防止“少数人专权”的再现;我们推进法治中国建设,强调“任何权力都必须在法律框架内运行”,从制度根源上杜绝“以术代法”的危险——这些实践,都是对郑注悲剧的最好回应,也是民族复兴路上“长治久安”的必然选择。大明宫的烛火早已熄灭,郑注的药盏也已湮没在历史尘埃里,但他用权术与鲜血写下的教训,却如一面镜子,永远映照着“权力与监督”的永恒命题。它提醒我们:民族复兴的道路,不仅需要“锐意进取”的勇气,更需要“制度约束”的清醒;任何时候,都不能让“权术”凌驾于“规则”之上,不能让“野心”吞噬“理智”,唯有如此,才能避免重蹈“甘露之变”的覆辙。