辛酉政变时,顾命八大臣原本还有机会搏一把的,但他们在关键时刻犯了一个致命的错误,注定了必然失败。

第二次鸦片战争期间,英法联军于1860年兵临北京城下,咸丰帝惊慌之下,带着皇后和懿贵妃(慈禧)以及亲信大臣逃往热河(河北承德)。

同时留恭亲王奕䜣作为钦差大臣,领着一部分大臣留在北京与英法方面议和。

这一年10月,奕䜣全权代表清政府与列强分别签订了《北京条约》、《天津条约》等丧权辱国的不平等条约。

列强随后将军队撤出北京城,但咸丰皇帝的身体垮掉了,经受不起长途颠簸,加上对列强心存疑虑,所以咸丰帝由此一直待在热河的避暑山庄。

到了1861年8月,咸丰帝病情恶化,命不久矣,于是召见亲信大臣,下诏立年仅6岁的儿子载淳为太子,同时命自己的八名亲信大臣为“赞襄政务大臣”,辅佐太子。

随后,咸丰帝又将自己刻有“御赏”和“同道堂”的两枚印信赐给皇后和懿贵妃,并下诏说,此后新皇帝颁布的一切诏书,都必须要盖上这两枚印章才能生效。

由此确立了两宫太后与顾命八大臣共同辅政的权力格局。

8月22日,咸丰帝病死,载淳登基为帝,定年号为“祺祥”,皇后与懿贵妃被尊为太后,钮钴禄氏加徽号慈安,懿贵妃加徽号慈禧。

此时,朝廷内部主要存在三股政治势力,分别是:两宫太后、顾命八大臣、恭亲王奕䜣为首的留京大臣。

咸丰帝死后,这三股势力围绕着权力展开了角逐。

最开始的时候,两宫太后也就是充当一下工具人,对于八大臣拟定的谕旨、诏书之类的文件,基本上不过问,只管盖章就行。

这跟傀儡基本上没有区别,野心勃勃的慈禧太后当然不甘心就这么做一个工具人,于是撺掇着慈安太后一起,与八大臣开始争夺权力。

她们首先提出,朝廷所有的奏报,都必须交给两宫太后看过之后,再做定夺,所有奏折的批复、需要下发的谕旨,先由八大臣拟定,经过两宫太后阅后盖印才能生效。

还有用人之权,她们要求任免各地官员,也要先由八大臣拟定名单,呈递上来,由两宫太后最终裁定。

毕竟咸丰帝生前的诏书写得清楚明白,新皇颁布的所有诏书,必须由两宫太后盖印方可生效,八大臣也找不到理由反对,只好同意。

事实上,这只是慈禧的第一个小目标,她心中更大的目标是代替小皇帝载淳行使帝王权力,而八大臣就是她掌权的最大障碍。

此时,无论是慈安还是慈禧,都是刚刚从后宫走到台前,在朝中没有自己的政治势力和班底,仅凭她们自己,是无法扳倒八大臣的。

所以,慈禧派人回京城找帮手,这个帮手就是恭亲王奕䜣。

当时留在京城与洋人谈判的大臣有大学士桂良、军机大臣兼户部左侍郎文详、户部尚书周祖培、兵部尚书沈兆霖等,这些人以奕䜣为首,形成了一股强大的政治力量。

奕䜣凭什么帮慈禧呢?

因为奕䜣和八大臣之间,尤其是和肃顺不仅有私人恩怨,而且政见不合,两人之间的矛盾很深。

而且,奕䜣此人聪明干练,作为咸丰帝的亲兄弟,当年道光帝还在世时,这二人曾经竞争储君之位,最后道光帝权衡之后,把皇位给了咸丰。

后来咸丰登基后,对奕䜣颇为猜忌,在病重之时,奕䜣想去热河探望,都被咸丰拒绝,而且在咸丰帝安排的辅政班子中,奕䜣还被排除在核心权力圈之外,这让有才干的奕䜣十分不满。

对于奕䜣来说,八大臣是他的政敌,如果这八个人掌权,自己肯定没好果子吃。

其次,从他个人的野心来说,要想进入核心权力层,就必须搞垮八大臣才行,要做到这一步,只能和两宫太后联合。

在共同利益的驱使下,奕䜣赶到热河后,与慈禧秘密谋划了夺权行动。

奕䜣老照片

有了奕䜣的加盟,后党实力大涨,他告诉两宫太后,要想除掉八大臣,就必须回京才行,而且他已经得到了西方列强的支持。

此外,奕䜣还拉拢了手握重兵的僧格林沁、胜保等人,这两人都不赞成八大臣试图撇开两宫太后,独掌大权的做法。

尤其是胜保,咸丰帝死后,他干脆自行带兵回京,与奕䜣接触,后来更是在京畿周边以及前往热河的沿途布防,明显就是不买八大臣的帐。

奕䜣从热河返回京城后不久,在奕䜣的支持下,御史董元醇上奏朝廷,以皇帝年幼为理由,请求两宫太后垂帘听政,另外再选一两个亲王辅政。

董元醇的提议,慈禧自然是十分乐意的,但八大臣就不干了。

对于八大臣来说,这个提议对他们是极其不利的。

如果两宫太后垂帘听政,那朝政大权就落入两宫太后手里了,而且还要绕开八大臣,另外选一两个亲王辅政,这无疑就是要架空八大臣的权力。

因此,八大臣得到消息后,极力反对,双方在朝堂上吵得面红耳赤,6岁的同治皇帝甚至被吓得一把拉住慈禧的衣服,躲在后面,最后双方不欢而散。

后来八大臣为了阻止此事,以罢工要挟,当时八大臣作为咸丰皇帝的亲信班底,负责朝政事务很多年了,如果这八人突然罢工,朝廷很多事情都办不成,两宫太后无奈之下,只好妥协。

八大臣以这样一种强硬的方式取得了这一轮交锋的胜利,他们开始得意起来,以为自己的地位可以从此稳固。

可他们万万想不到的是,两宫太后早已和奕䜣联合起来布下了一张大网,就等着他们钻进去。

此后不久,八大臣干了一件十分愚蠢的事情,直接放弃了手中最核心的一张底牌。

10月7日,两宫太后颁布上谕,补授八大臣之一的端华为工部尚书,授予其步军统领的职务,谁知,端华、载垣、肃顺随后就前去面见太后,说他们差务繁忙,请求将手头负责的职务酌情改派他人。

也不知道他们是出于什么样的心理,竟然主动请求卸任一些职务,是以退为进?还是故意这么说,以显得自己在朝廷事务中扮演核心角色,这没人知道。

反正他们去见两宫太后时,这么说了。

没想到两宫太后都没挽留一下,当即就批准了,紧接着就颁布诏书,免去载垣担任的銮仪卫、上虞备用处的职务,免去端华的步军统领职务,免去肃顺担任的响导处职务。

这些职务有个特点,都是可以直接掌控军队的。

在权力交接的敏感时间段,军队就是最后的底牌,可这八大臣竟然自掘坟墓,主动放弃了兵权,以至于最后面对两宫太后和奕䜣的打击时,毫无还手之力。

而步军统领以及善捕营的职务最后给了醇郡王奕譞,奕譞是慈禧的妹夫,兵权由此落入后党手中。

10月26日,两宫太后与八大臣决定带着咸丰帝的灵柩返回京城,但慈禧具体安排上做了手脚。

她让肃顺护送咸丰帝的灵柩在大路上缓缓而行,两宫太后则带着小皇帝、载垣等人抄近路回京,以便在东华门跪迎。

如此一来,八大臣就被分割成了两部分,互相之间也无法通信,由此陷入不利的处境。

当时,京城控制在奕䜣手里,加上胜保的武力支持,奕譞还掌握着步军统领的职务,同时兼管善捕营,两宫太后手里掌握的武力对八大臣形成了绝对的碾压。

10月31日,两宫太后与小皇帝等人抵达京城,奕䜣等大臣出城迎接。

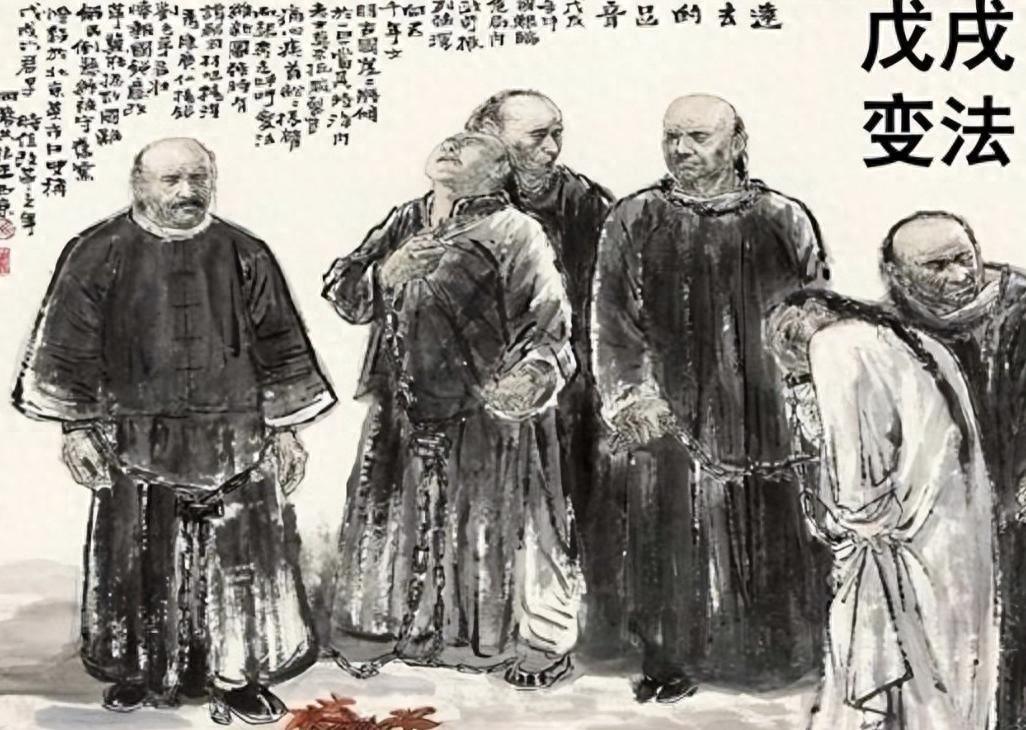

到了11月2日,一切准备就绪之后,两宫太后与奕䜣向群臣宣布上谕,把第二次鸦片战争战败的责任以及咸丰帝被迫逃亡热河等事件的责任全部推给八大臣,于是命亲信带兵捉拿八大臣。

八大臣猝不及防,很快就全部被抓起来扔进大牢。

随后,两宫太后宣布垂帘听政,改年号为同治,恭亲王奕䜣被任命为议政王、首席军机大臣、宗人府宗令,奕䜣的亲信也都得到了相应的提拔。

而八大臣就比较惨了。

肃顺被斩首,载垣、端华赐自尽,其余人等,有的被革职,有的被流放,八大臣势力就此土崩瓦解,两宫太后彻底掌握帝国最高统治权。

这一年,慈禧年仅26岁。

八大臣之所以输得这么干脆利落,主要还是因为他们太自负了,自以为是一群老奸巨猾、手握大权的人精,不把两个二十多岁的女人放在眼里,结果被这两个女人用意想不到的方式,轻而易举地瓦解了。

这里面最关键的就是兵权问题,八大臣太自负,多事之秋,应该注意掌握兵权,还要团结手握重兵的实权人物,因为军队是最后的底牌。

可他们非但没有团结僧格林沁、胜保这类手握重兵的实权人物,还把他们推到了奕䜣这边,这无疑是加强了后党实力。

后来八大臣更是主动提出自己管理的事务太繁杂,请求卸任一部分,糊里糊涂地把到手的兵权也给放弃了。

从那一刻起,八大臣就注定会成为待宰的羔羊,再无翻身的余地。