镜头下的 “兽化” 日常:这不是教育,是对生命的凌迟

雅西高速服务区的监控镜头,记录下了足以让所有父母脊背发凉的画面:

3岁的孩子全身赤裸,黝黑的皮肤沾满尘土,瘦得嶙峋的四肢撑在冰冷的地面,像被遗弃的幼兽般快速爬行。

当食物落在台阶上,他立刻蹲伏啃咬,嘴角沾着碎屑却毫无察觉,偶尔发出的怪叫与吐舌动作,与旁边抱着婴儿、衣着整齐的母亲形成刺目对比。

更令人窒息的是村民揭露的日常:云南的寒冬刚过雪,父亲穿着珊瑚绒睡衣,却让孩子一丝不挂地跟着狗在公路上晒太阳;孩子身上脏了,就直接拎到水龙头下冲淋,没有温水,没有擦拭,更没有呵护。

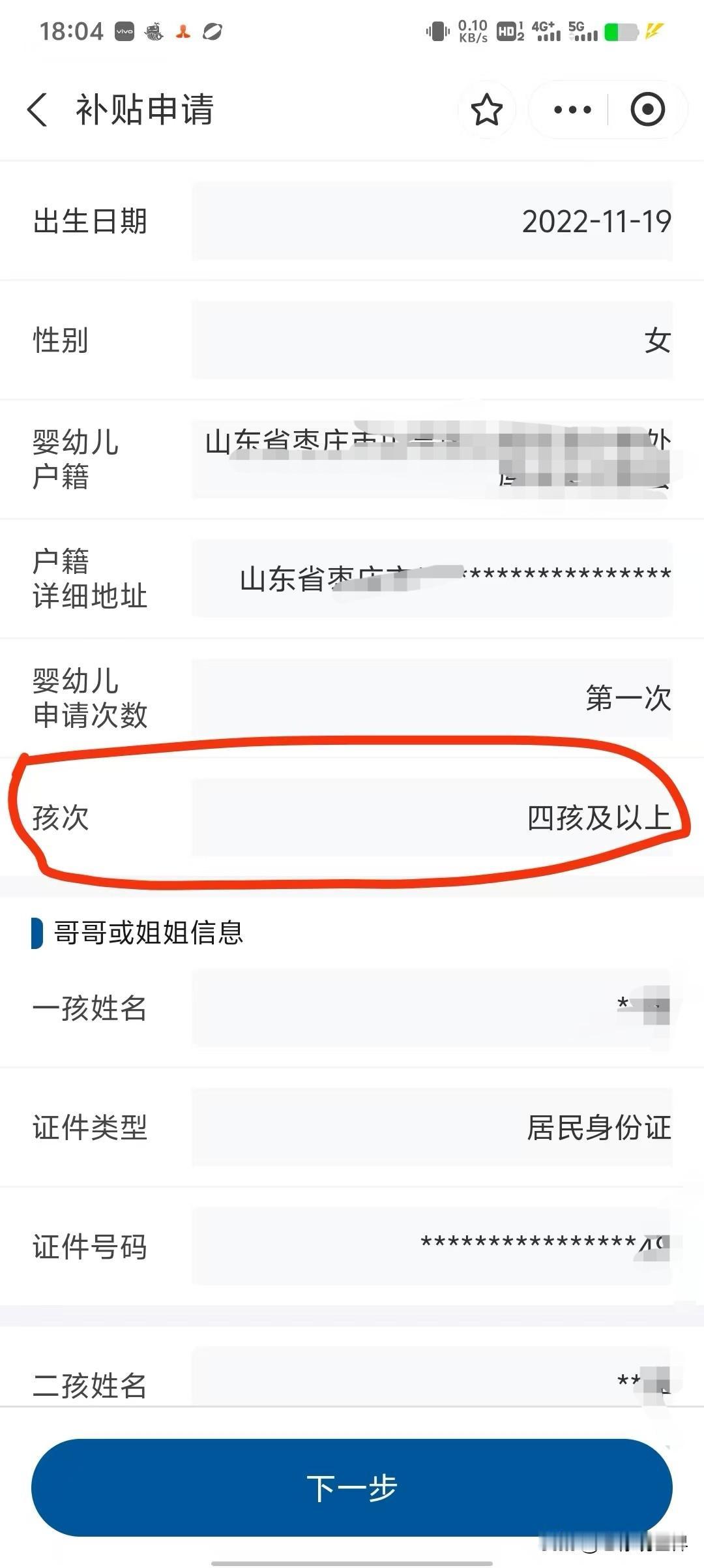

这个本该在幼儿园画蜡笔、唱儿歌的孩子,常年住在房车或棚屋里,从未接种过疫苗,从未见过绘本,甚至连作为“人”的基本标识——户口,都被父母拖延至今。

他的脊柱因长期爬行隐隐变形,皮肤随时面临感染与寄生虫威胁,而父母口中的“湿疹怕摩擦”,不过是连自己都无法自圆其说的谎言——毕竟那位研究生学历的母亲,曾因衣着暴露被村干部反复劝导才肯穿衣。

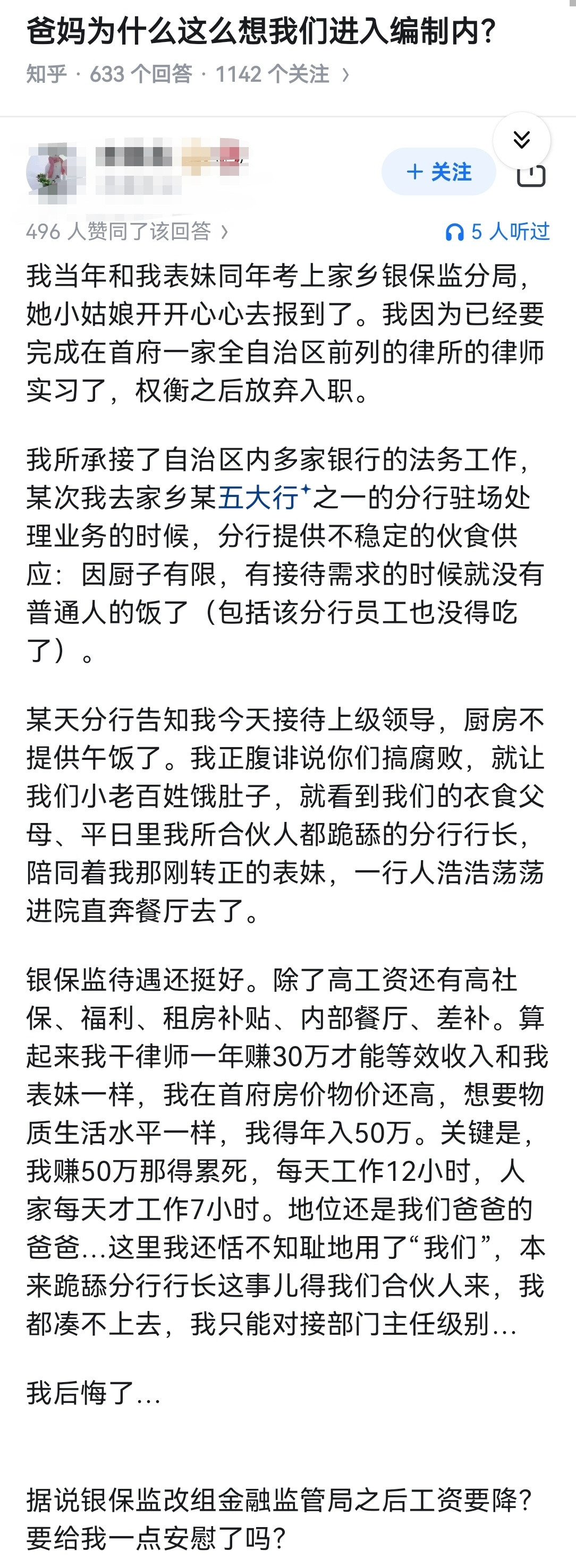

02法理昭彰:“家庭私事” 遮不住的三重犯罪铁证

母亲和孩子

当这对高学历父母抛出“自然教育”“外人无权干涉”的论调时,法律早已在他们脚下划好了不可逾越的红线。这场披着“教育创新”外衣的暴行,实则已触碰三重犯罪底线:

1. 监护权滥用构成的 “不作为虐待”《未成年人保护法》第四条明确规定,未成年人保护需坚持“最有利于未成年人”原则,而“尊重人格尊严”“保障身心健康”是核心底线。

这对父母明知赤裸爬行会导致孩子脊柱变形、感染疾病,却常年放任不管;明知落户与疫苗是生命保障,却刻意拖延;明知义务教育是法定权利,却宣称“未来自学”。

这种以“自由”为名的漠视,与主动打骂的虐待本质无异——正如中国政法大学朱巍教授所言,“未履行监护职责导致身心严重侵害,本身就是一种犯罪”。

2. 涉嫌违反《家庭教育促进法》的刻意伤害该法第十六条明确要求监护人“保证未成年人营养均衡、养成良好生活习惯”,而这对父母的行为恰恰相反:他们让孩子舔食地面食物,剥夺其基本生活技能;让孩子脱离社会群体,阻断其社会化进程。

北京德和衡律师事务所马丽红指出,这种“违背科学的极端教育”已构成“不正确实施家庭教育侵害权益”,完全符合“家庭教育令”的适用情形,更涉嫌触犯《治安管理处罚法》中的虐待条款。

户口的缺失,意味着孩子无法享受医疗保障与义务教育;常年赤裸,意味着他时刻面临失温、感染、外伤风险;“动物化”教养,意味着他被剥夺了语言、社交等作为“人”的核心能力。

这些行为叠加在一起,已形成对未成年人生命权、发展权的系统性侵害。

根据《民法典》第三十六条,当监护人“实施严重损害被监护人身心健康的行为”时,司法机关应依法撤销其监护权——这不是干涉“家事”,而是法律对文明底线的守护。

03公众的愤怒:为何 “不打不骂” 更让人脊背发凉?

事件发酵后,“谁来救救野人孩子”的呼声席卷网络,这份愤怒背后,是对三种底线被践踏的强烈不安:

对“伪教育”的警惕:当高学历父母用“自然养育”包装失职,本质是对教育的亵渎。

中国教科院储朝晖研究员戳破真相:“回归自然从不是回避社会性,而是在规范中亲近自然”。把孩子驯化成“兽”,从来不是教育,而是反社会的偏执。

对“软虐待”的觉醒:公众终于意识到,虐待从不止于拳脚相加。让孩子衣不蔽体、食不洁净、权不保障,是更隐蔽、更长久的伤害。正如网友所言:“养只狗都会给它穿衣服、打疫苗,何况是个孩子?”

对社会底线的捍卫:这起事件的核心争议,早已超越个体家庭。

当一个孩子在文明社会中被剥夺“人”的属性,每个旁观者都在被迫直面:我们是否能容忍“家庭私事”成为伤害儿童的保护伞?

答案显然是否定的——工作组要求“禁止公共场所赤裸爬行”的要求远远不够,只有彻查虐待嫌疑、落实监护干预,才能守住“每个孩子都该像人一样活着”的文明底线。

04尾声:别让 “同意穿衣” 成为敷衍公众的遮羞布

目前,这家人已同意不再让孩子赤裸爬行,计划返回北京为孩子落户。

但一句“同意”,抹不去三年来的身心创伤;补办户口,换不回被耽误的成长时光。公众期待的不是“暂时妥协”,而是司法机关依据《未成年人保护法》展开的彻底调查,是对“是否构成虐待”的明确界定,是对失职监护人的依法追责。

网友声音(部分)

毕竟,每个孩子都该拥有穿衣服的权利、坐在餐桌吃饭的权利、走进校园的权利,这些最基本的权利,从来不该被“教育自由”绑架,更不该成为某些人满足偏执幻想的牺牲品。

当一个3岁孩子的爬行声叩击社会良知,我们必须清醒:对儿童权利的漠视,就是对文明的犯罪。