“让美国造船业再次伟大”

你没听错,这句振聋发聩的口号,不是出自华盛顿的某个竞选讲台,而是被韩国的谈判代表,在面临美国关税大棒

的紧要关头,递交到了美国商务部长的办公桌上。

这感觉就像一部好莱坞大片的演员,拿错了隔壁剧组的台词,场面一度充满了魔幻现实主义的色彩。

这石破天惊的六个单词,究竟是韩国在美国极限施压下,一次“创意十足”的卑躬屈GONG屈膝,还是一场精心包

装、暗藏杀机的“特洛伊木马”计?这背后是一个关于产业、尊严和国家博弈的顶级故事。

时间指向了8月初,美国预告的关税大棒即将落下,空气中全是金钱烧焦的味道。

原本定于7月底,能决定无数韩国企业命运的美韩“2+2”财长与贸易代表会谈,却因美方一句“财长日程紧急”而被临时推迟。

这下子直接将韩国的谈判代表全部逼到了悬崖边缘,顿时巨大的压力扑面而来。

在这种近乎“城下之盟”这样的氛围当中,韩国产业通商资源部的部长金正官,于华盛顿紧急地约见了美国的商务部长吉娜·雷蒙多。

所有人都以为,这会是一场充斥着妥协、让步甚至带点屈辱的会谈。

不过金正官从公文包里拿出的,不是更多的关税豁免请求,而是一份名为“MASGA”的合作计划书。

当“让美国造船业再次伟大”这行字映入雷蒙多眼帘时,会议室里的气氛想必是极其微妙的。

据后续报道,这位见惯了大场面的商务部长,当场表示了满意,并作出了“积极反应”。

这个反应本身,就比计划的内容更具戏剧性,

就在这一瞬间,求人者与被求者的角色,发生了一次教科书级别的反转。

韩国代表团,不再是被动地,等待审判的“犯人”,反而迅速地,摇身一变,成了手持精妙,药方、主动地前来“救死

扶伤”的“方案提供者”,甚至成为了美国工业复兴的“关键赋能者”。

这一手,玩得实在是高。

这个问题,直白点说就是:美国自己的船厂,都干嘛去了?

答案藏在这一组数据里,

“根据全球航运业权威机构克拉克森研究(ClarksonsResearch)在2025年第一季度发布的《全球造船业市场展望》报告,按修正总吨CGT计,2024年全球新船订单中,我国船企承接份额超过55%,韩国约占28%。”而曾经制造了无数航母和战列舰的美国,其市场份额,已经萎缩到了不足0.5。

这已经不是差距,而是鸿沟。

你如果去韩国的蔚山,或者去韩国的巨济岛看一看,在那里有现代重工、三星重工等大型企业的规模宏大的船厂。

那个场景呀,满是科幻的感觉呢,跟电影里出现的画面差不多。几十层楼那么高的龙门吊,就跟夹着积木一样精

准,把重达成千上万吨的船舶模块,稳稳当当地给吊起来了。

流水线上,全球技术最顶尖的液化天然气(LNG)运输船和二十万吨级的超大型集装箱船,正在被高效地组装着。

而把镜头摇到美国的一些老工业基地,比如费城海军造船厂,你能看到的,更多是锈迹斑斑的设备和处于半闲置状态的巨大干船坞。

为什么会这样?

除了产业转移等宏观因素,一个关键的原因,藏在美国一部名叫《琼斯法案》的法律里。

这部颁布于一个世纪前的法案,为了保护本国产业,规定所有在美国内河与沿海航行的商船,都必须是美国制造、悬挂美国旗、船员也得是美国公民。

这本意是好的,却形成了一个绝对封闭的保护罩。

这就像一个曾经的武林盟主,为了安全,给自己练了一门天下无敌的“护体神功”(军工)但从此闭关锁国,不再参与江湖比武。

百年过去,他神功依旧,可江湖上流行的,早就是更讲求效率的“轻功”(高效生产)和更看重创新的“内力”(尖端技术)了。

当他再次推开大门,才发现自己除了力气大,已经完全跟不上时代的节奏。

表面上看,韩国人这是在“花钱消灾”。用一笔可能高达数百亿美元的投资承诺,来换取美国的关税豁免,保住自己汽车、钢铁等产业的对美出口生命线。这笔账算得通。

但你如果只看到这一层,那就太小看韩国人了。

这根本不是一次简单的财务对冲,而是一次精心策划的产业“带土移植”,一招堪称“阳谋”的绝杀。

你想想,韩国企业去美国投资建厂,带去的仅仅是资金吗?

绝不止于此,

他们带去的是自己引以为傲的全套供应链体系、精益化的管理模式、世界领先的技术标准,甚至还有他们那套高效、高压的“卷王”企业文化。

翻译过来就是,他们要在美国的国土上,用美国的工人和土地,再造一个“韩国造船工业特区”。

这才是“MASGA”计划背后真正的野心。

一旦这个计划成功,韩国造船业就能像一把手术刀,精准地切入美国市场的“心脏”,巧妙地绕开《琼斯法案》这堵百年高墙,光明正大地,在美国本土,承揽那些他们以前想都不敢想的美国国内航运船只订单。

不过这招“富贵险中求”的棋对韩国自己来说,也并非全无风险。

他们首先要面对的,就是文化和劳工的巨大冲突。

韩国财阀那套高强度的管理文化,碰上美国力量强大的工会组织,会发生什么?

美国工人可不接受“加班乃福报”这类说法,他们通过罢工、进行抗议以及要求获得高福利等方式,或许会致使韩国人原本所具有的效率优势完全消失。

其次这也是一个“教会徒弟,饿死师傅”的潜在剧本。

美国缺的是技术和管理经验,一旦通过几年的合作,把韩国人的看家本领学到手,会不会反手就以“国家安全”为由把韩国老师傅一脚踢开?

这种故事,在国际商业史上可没少上演。

“MASGA”这颗看似精巧的石子,投入美国国内这潭深水,激起的绝不是一致的掌声,而是一场混乱的利益博弈。

首先跳起来反对的,很可能是美国那些力量强大的钢铁工人和海军工会。

他们担心的,不仅是韩国企业可能带来的非工会化工作模式,会冲击他们早已习惯的高福利和高时薪,更是害怕这种“引狼入室”会彻底改变整个行业的生态。

而美国的军工复合体,态度则会非常暧昧,

一方面他们不希望看到,一个强大的民用造船竞争者在,美国本土崛起,分走国会的预算蛋糕;但另一方面,如果韩国的供应链能以,更低的成本、更高的效率,为他们提供辅助船只或零部件,他们也乐见其成,毕竟省下来的钱可以投到更核心的武器研发上。

至于国会山的政客们,更是会把这件事当成完美的政治筹码,支持者会宣称这是“让制造业回流”的伟大胜利,而反对者则会痛斥这是“出卖美国造船业的灵魂”,是用外国资本来粉饰太平。

在这场美韩的深度捆绑大戏中,我们中国的角色是什么?

我们既非直接参与方,也非简单的旁观者,而更像一面洞察一切的战略镜子。

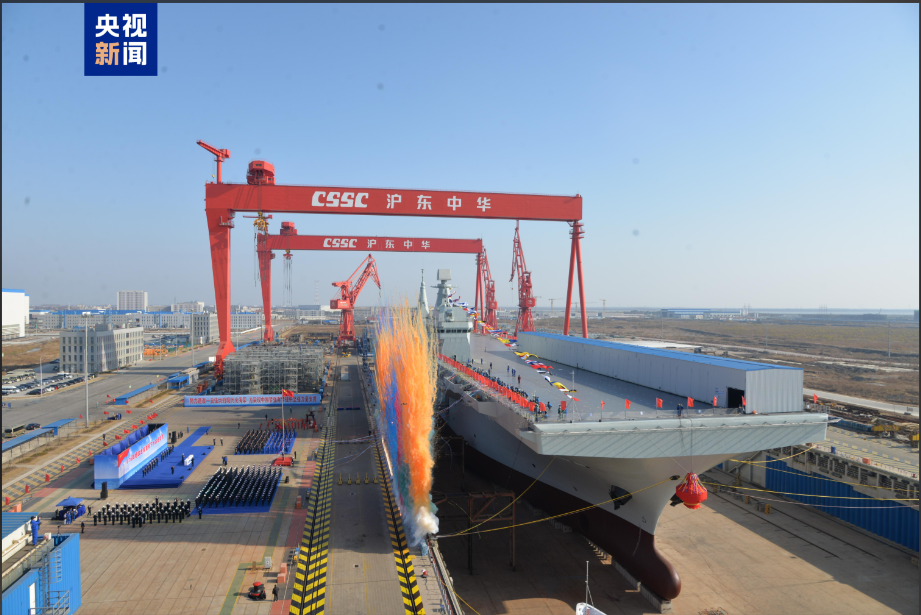

美韩之间这番充满了“苦肉计”与“将计就计”的复杂操作,恰恰反衬出我国拥有全球最完整、最独立自主的造船工业体系,是何等巨大的战略优势。

我们不需要看任何人的脸色,也不需要用市场去交换技术,更不需要用投资去规避壁垒。

当别人还在为“能不能上桌吃饭”以及“由谁来付账”而煞费苦心时,我们不仅稳坐主桌,甚至在考虑如何为下一道菜定义全球标准。

这就是根本性的区别,

所以不管美韩如何,都很难能撼动亚洲作为全球制造业中心的大局。

我们只需按照自己的节奏,继续在技术创新、绿色船舶、智能航运等领域稳步向前,便能保持我们的领先地位。

“MASGA”,这一个由四个英文字母组成的缩写,在短短几天内,就从一个充满美国本土政治色彩的口号,演变成了一个国际经贸谈判中的“超级武器”。

这件事本身的演化,就极具象征意义,

它象征着我们所处的这个全球化时代,进入了一个全新的、更加光怪陆离的阶段:文化符号可以被随意借用、解构甚至反向利用;产业实力的天平,也早已发生了根本性的倾斜,不再由传统的西方强国所定义。

韩国的这波操作,对我们而言,提供了一个绝佳的,外部观察样本。

它淋漓尽致地展现了,一个在超级大国夹缝中力求生存的国家,是如何利用自己的核心优势、文化智慧和外交手腕,在看似无解的困局中,为自己撬开一丝最有利的缝隙。

这已经超越了单纯的商业策略,更像是一种在国际政治丛林里,炉火纯青的生存艺术。

最后,让我们回到那个最初的问题,

当别人开始用你的口号来定义你的未来时,这究竟是一种最高级的致敬,一种最辛辣的讽刺,还是一种最严峻的警告?

一个国家的“伟大”究竟是源于自我革新、独立自主的强大内核,还是可以靠“外包”和“输血”来实现?

历史的洪流滚滚向前,答案其实早已不言自明。

对于所有身处这个大变革时代的局中人而言,看清自己,也看懂别人,或许才是最重要的。

#美国# #韩国# #造船业# #MASGA# #地缘政治# #大国博弈# #琼斯法案#

声明:本文内容 90% 以上基于自己原创,少量素材借助AI辅助,但是所有内容都经过自己严格审核和复核。图片素材全部都是来源真实素材或者 AI原创。文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导,望读者知悉。

评论列表