零彩礼的背面:一场被高房价、高教育、高医疗逼出的“家庭财务躺平”

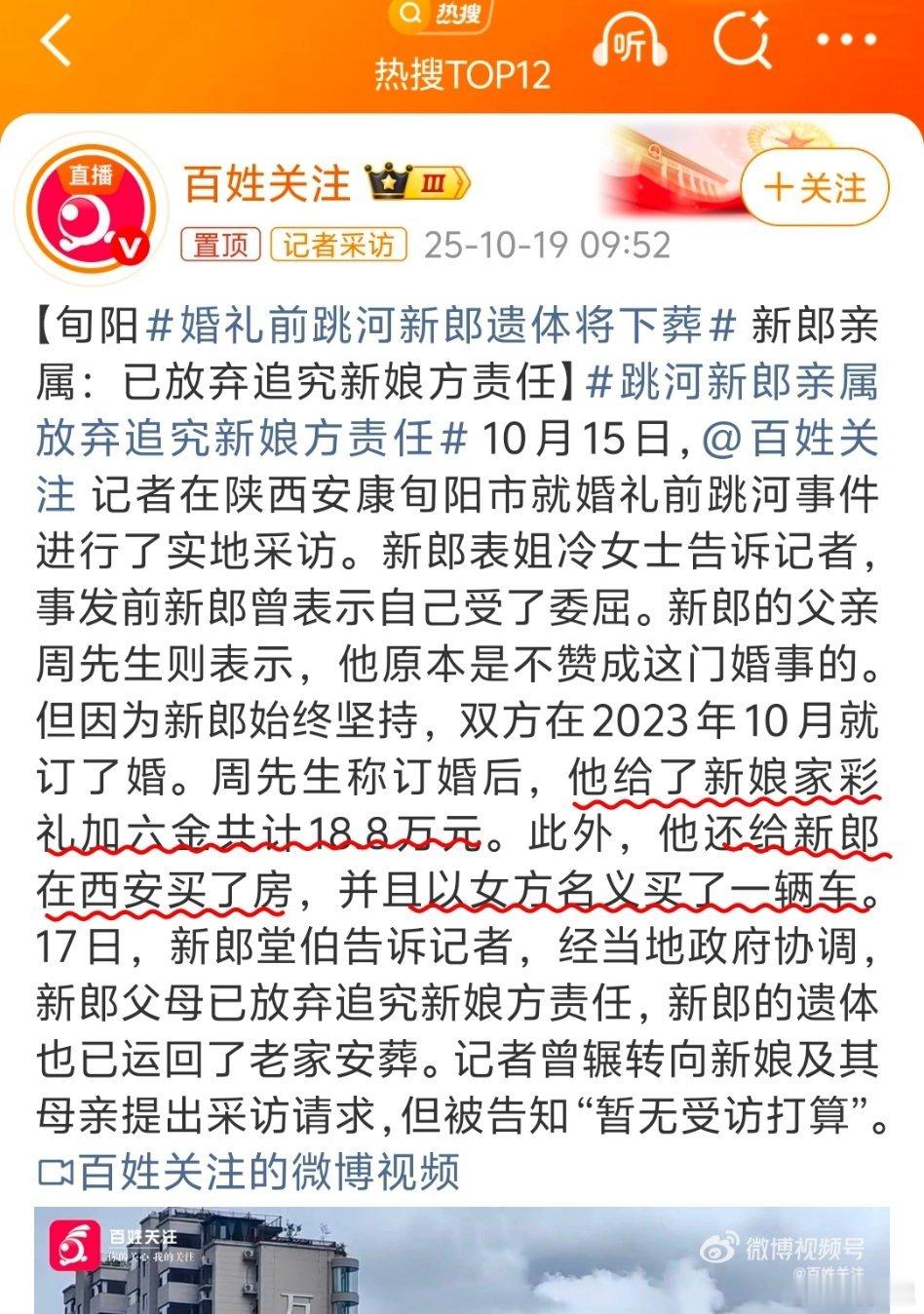

中国社会彩礼的困境,撕开了养儿家庭最隐秘的伤疤:在住房、教育、养老三座大山的碾压下,彩礼早已从“情感仪式”异化为“经济陷阱”。 这场无声的婚姻暴动,正以血淋淋的拆解术,把婚嫁的底裤一条筋一条筋地撕给全社会看。

彩礼降温并非风俗的自我瘦身,而是高房价、高教育、高医疗三重税负逼出的“家庭紧急避险”。看似代际间的礼貌让步,实质是中产阶级资产负债表的被动收缩——当“六个钱包”已在首付里碎成渣,彩礼只能从传统礼仪的第一线沦为现金流最后的可裁撤项。它的退烧不是观念进步,而是负债表崩溃前的“财务止血”。

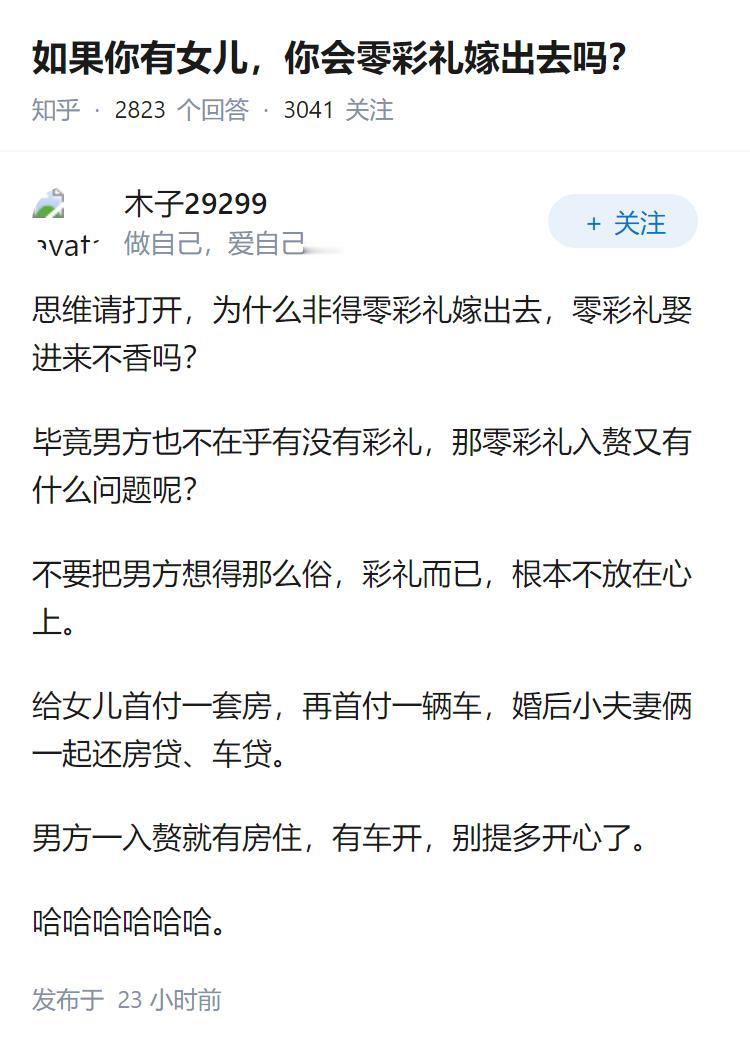

更尖锐的是,今天家庭对彩礼的“理性”并非爱情至上,而是对再分配的冷计算。过去二十年,房产、教育、医疗以“市场化”之名完成对居民储蓄的二次征收;彩礼作为民间“横向转移支付”,本是绕过金融体系的微弱补偿。如今这笔“亲情信贷”也被去杠杆,说明家庭连最后的内部拆借能力已枯竭。彩礼消失,不是文明战胜庸俗,而是杠杆尽头的人性退场。

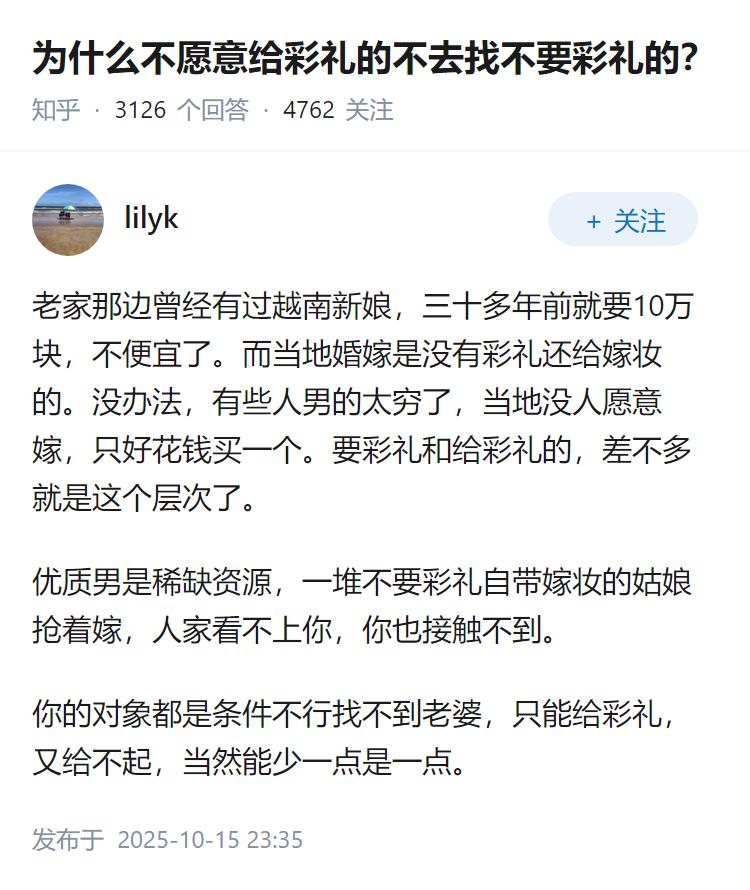

镜头拉远,同步指标不是楼市暴跌,而是结婚登记数止跌;不是辅导班复活,而是“三无婚礼”短视频播放破亿。真正刺激年轻人的,不是“给不起”,而是“不想给”——他们第一次用“不交易”否定“交易型婚姻”,把父母辈“花钱消灾”的代际契约撕开口子。

值得警惕的是,管理层借力打力,把被迫收缩包装成“移风易俗”政绩,用“文明积分”“零彩礼标兵”把结构性贫困化妆成道德勋章。甘肃、山西将彩礼数额写进村规民约:拿不出十万不是穷,是“不文明”;女方减免彩礼不是通情达理,是“靠拢主流”。本应由福利制度承担的生养、教育、养老成本,被继续转嫁给家庭,再用道德口号令其自我消化——这是责任的逃兵,更是某种意义上的二次掠夺。

性别平权的漂亮话紧跟左翼自由主义,却经不起一帧事实的慢放:劳动参与率稳在六成,房产加名率一路俯冲,数字把“平等”打出原形。彩礼被砍,砍掉的只是男方的可见支出,生育、照护、家务仍被关在计价器外,零彩礼像一块绣着“爱情”二字的推板,把女性重新滑进无偿劳动的深井。婚姻从“一手交钱、一手交货”的补偿模式,华丽转身为“合伙经营”的平权叙事,实质是给子宫上了第二道锁——第一次被社会追问彩礼,第二次被制度清点子宫,议价权被连根拔起两次,还要她微笑说“我愿意”。

更深层的病灶在于:社会仍用“家庭”这一前现代容器盛装所有现代性成本。住房、教育、医疗、养老本应由福利与市场对价,却通过“亲情”转化为家庭内部无息负债。彩礼只是负债链最末端、最可见的一环;当它被砍断,人们欢呼“理性回归”,却无人追问代价去向——它们以更隐蔽、更不可议价的方式回流:年轻人不敢生、女性不敢离、老人不敢病。彩礼降温,不过是一场全民“财务躺平”,用拒绝昂贵仪式抗议整个生命周期的昂贵。

零彩礼撬不动房价、学费、养老费的毫厘,却第一次把婚姻从“宏观税负的亲情白手套”里摘出来。年轻人反手合上红包,用一句“不交易”把皮球踢回体制脚下:要两情相悦,就先给住房、教育、医疗找公共埋单人。“想要人口?我们是最后一代!”——零彩礼只是开场哨,真正的赛道是公共福利与私人情感脱钩。制度接得住,彩礼就永远留在旧段子;接不住,“不婚”二字将升级为全民总摊牌,届时连喜酒都省了,只剩沉默对饮。

当为零彩礼道德面相鼓掌时,当养儿家庭连最后一笔“亲情信贷”都注销,也许年青人发出的不是胜利的欢呼,而是对下一轮社会生存的提前预警。彩礼的消失并非传统优雅谢幕,而是家庭对未来举白旗:储蓄终止、投资停摆、代际契约一键清零。等待我们的不是轻盈的婚事,而是更深的沉默——不结婚、不生娃、不花钱的三重去杠杆,紧跟房价、学费、医药费之后,成为这个社会新添的“第四高”。

评论列表