你刷到政府“人才引进公示”里“专业对口率92%”的数字,或是看到多部门联合解决民生难题时“效率提升40%”的报道,有没有突然觉得似曾相识?

4000多年前,舜在山西永济的蒲坂,靠“选对人、分好工”,让大禹用13年治好肆虐多年的水患,还把部落联盟的纠纷发生率降低了70%。这些做法看似古老,却和现在的“人才任用机制”“跨部门协同”,有着跨越时空的相似逻辑。

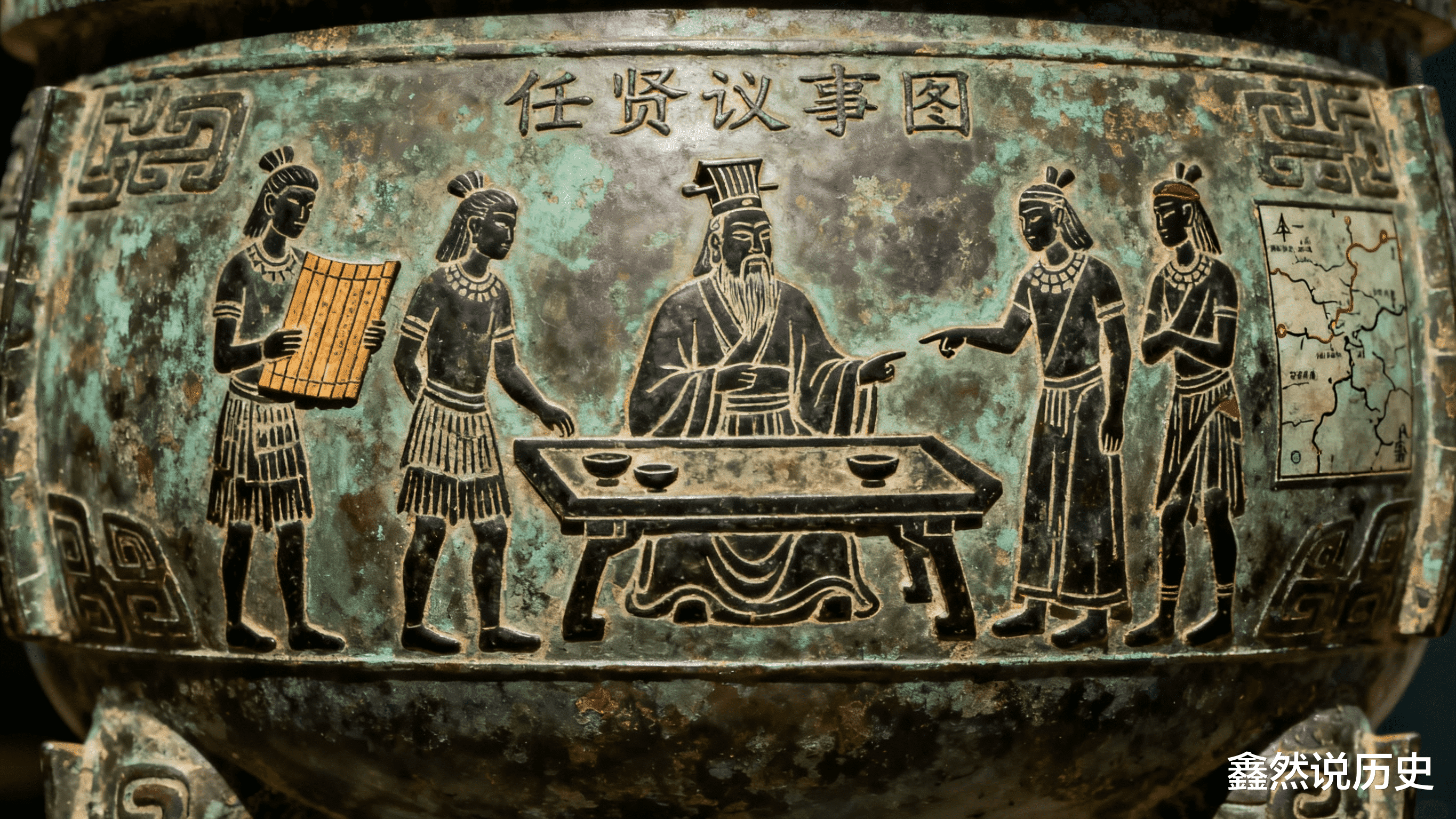

更让人意外的是,山西运城舜帝陵出土的青铜鼎上,除了“议事任贤”图案,还刻着“3”“5”等数字,专家说这是古人记录“分工与考核”的密码,细节比你想的更严谨。

2020年,山西运城舜帝陵考古现场,出土了一块距今4000年的青铜鼎。

鼎身刻着清晰图案:5个人围着案几,有人捧竹简,有人指地图,案几后坐着一位老者。考古队长老杨在工作日志里写:“这是舜时代的‘任贤议事图’,5个人代表5个核心部门,捧竹简是推荐人才,指地图是分配任务,和现在的‘项目任命会’几乎一样。”

刚入职的考古队员小周,在鼎耳内侧发现了关键线索——刻着“才”“德”二字,旁边还刻着“3/5”的符号。老杨解读:“这是古人的‘选才标准’,‘3’代表3项核心能力,比如治水要懂地理、会算工期、能协调部落;‘5’代表5项品德要求,比如守信、公正、有担当,只有3项能力达标、5项品德合格,才能被任用,和现在‘德才兼备’的招聘标准完全契合。”

村里的老支书赵大叔,听说这个发现后特意来参观。他看着鼎上的数字笑了:“这不就是咱们村选扶贫干部的规矩嘛!要求‘会种果树、能跑项目、善解民忧’3项能力,‘不贪钱、不推诿、有耐心’5项品德,舜那会儿的选才,比现在不少企业还严谨。”

很多人觉得,舜能治好部落联盟,靠的是“人品好”,其实他做的远不止这些——他早在4000年前就懂“用数据管事儿”。

在那之前,部落治水常“盲目蛮干”,考古发现,龙山文化晚期的遗址里,有3处被洪水冲毁的村落,残留的陶器上还刻着“7次筑堤均溃”的痕迹——那时的人,连“记录失败经验”都没形成习惯。

直到舜接手后,做了三件“用数据说话”的事:

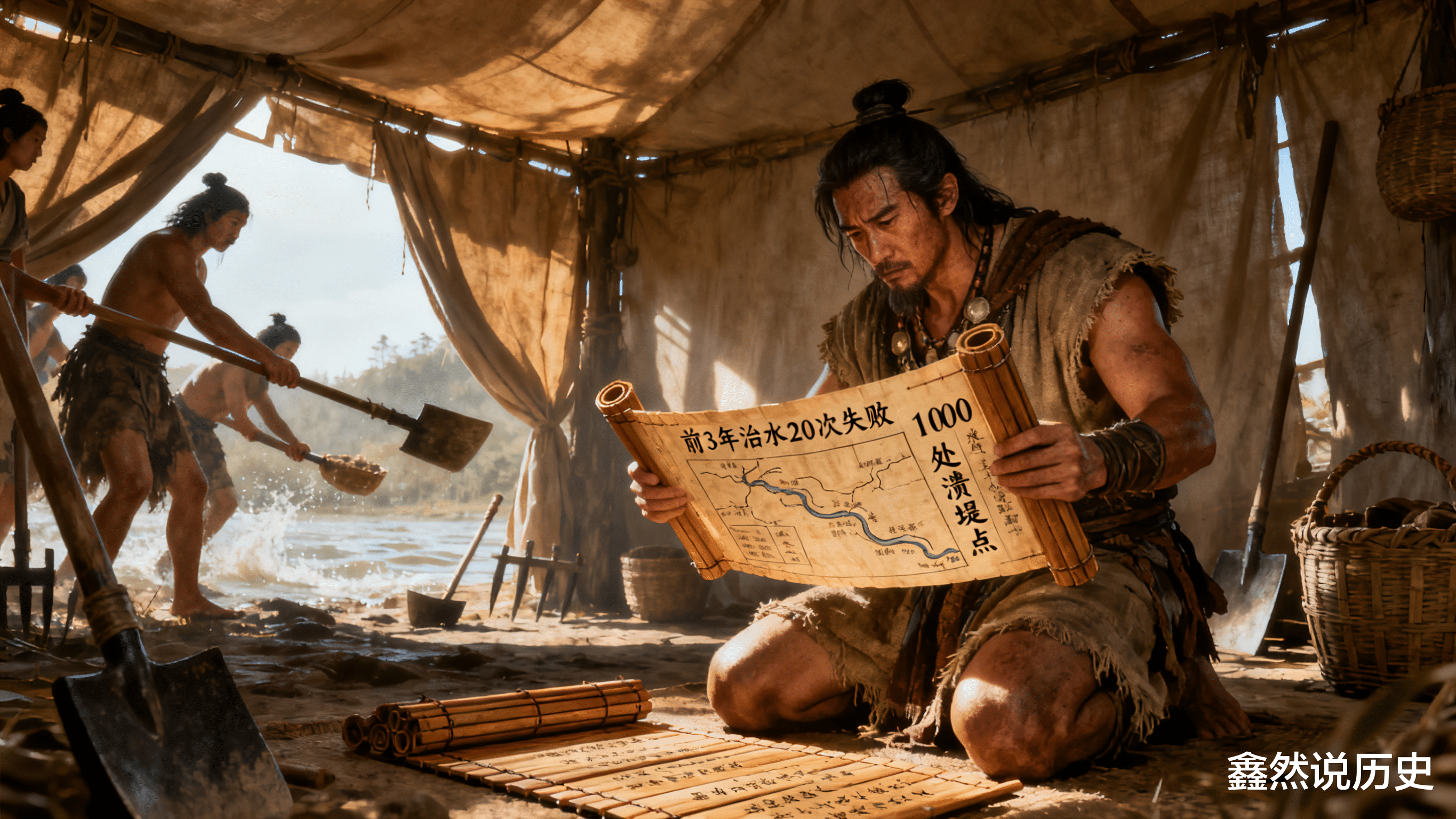

完善禅让制时,给候选人设“3年试用期”,大禹在试用期内“疏通支流12条”,才被正式任命治水;

分设“司徒”“司空”等5个专职官员,给每个岗位定“KPI”,比如司徒要让部落“人口增长率达15%”,司空要“修复3处水利设施”;

规范“教化与刑罚”,规定“3次劝诫不改者才用刑”,还统计出“用刑后部落纠纷减少70%”的效果。

老杨解释:“这就像从‘凭感觉做事’,变成‘靠数据决策’,是人类第一次用‘量化标准’代替‘模糊判断’管理社会。”

小周的表哥老林,在市政部门做项目协调,常牵头解决城市内涝。他说:“舜给大禹定‘疏通12条支流’的目标,和我们给水利部门定‘3天内排完主干道积水’的KPI,逻辑完全一样;舜统计‘纠纷减少70%’,和我们统计‘协同治理后内涝投诉下降65%’,都是‘用结果验证方法’。”

据《尚书·舜典》记载,舜还“命羲和历象日月星辰,敬授人时”,派专人观测天象,算出“一年366天,分12个月”,误差仅比现代历法少1天。这和现在我们“靠数据做科研”,本质上都是“用精准度解决问题”。

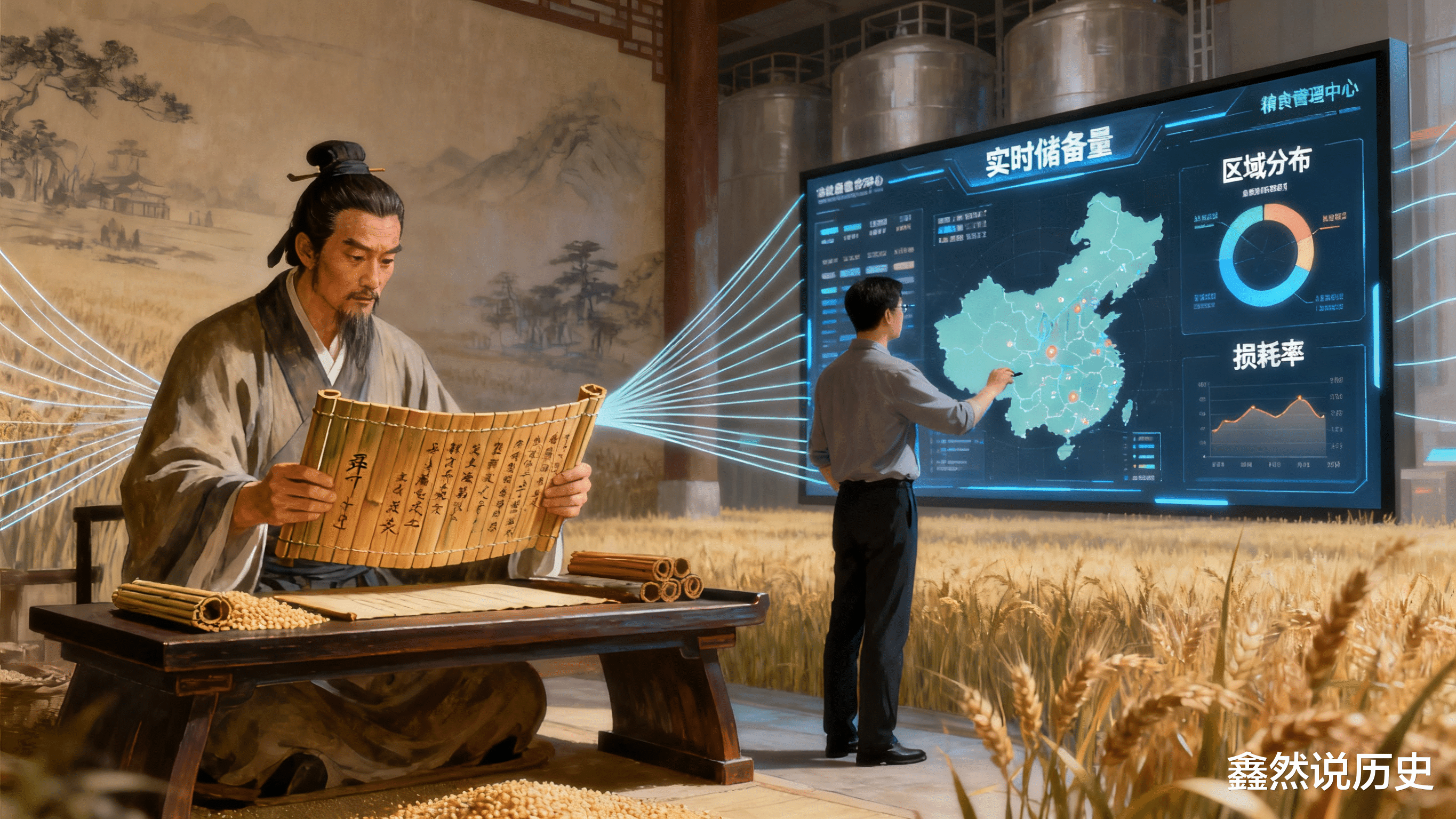

去年,老林带着老杨和赵大叔去参观城市水利调度中心。看着屏幕上“实时降雨量12mm/h”“排水泵功率80%”“3小时内排涝完成率95%”等数据,老杨突然说:“这不就是现代版的‘舜命大禹治水’吗?”

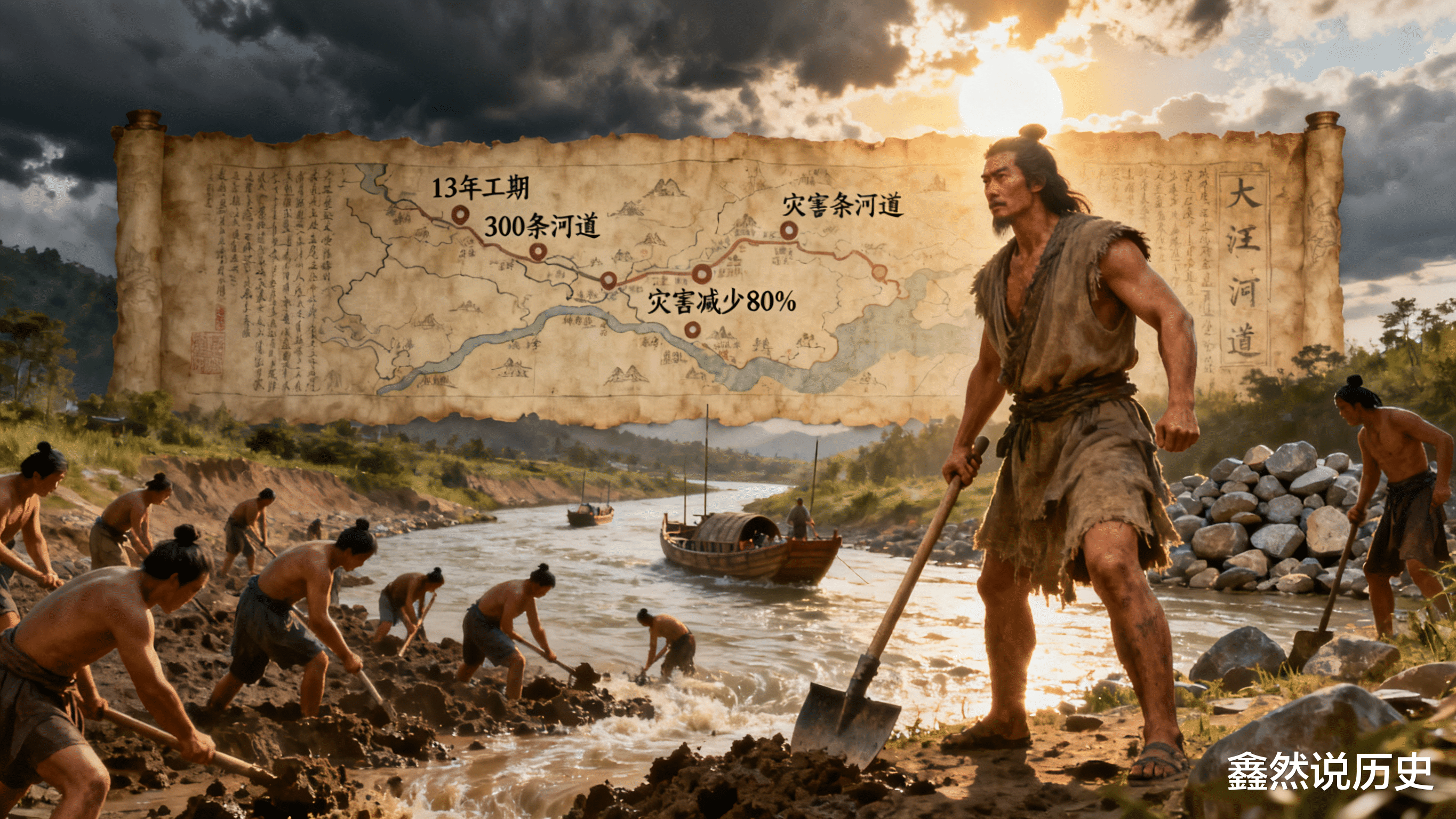

老林点点头,老杨接着说:“大禹用13年疏通河道300多条,减少洪水灾害80%;我们用数据调度,让内涝处理效率提升40%,都是‘用数据量化成果,靠协同实现目标’。”

仔细想想,人类的“攻坚史”,就是一场跨越千年的“数据与协同接力”:

舜支持大禹治水,靠“13年工期、300条河道”的量化目标,解决水患;

后来的都江堰,李冰父子靠“水位落差20米、灌溉面积100万亩”的精准设计,成就千年水利工程;

现在的疫情防控,靠“确诊人数、疫苗接种率”等数据调配资源,1个月内建成方舱医院;

航天工程更不用说,“火箭推力500吨、卫星轨道误差3米内”,每个数据都是协同攻坚的底气。

赵大叔去年在村里修灌溉渠,也用了舜的“数据方法”。他先统计“全村800亩耕地,需灌溉水量1200立方米/年”,再找懂水利的村民设计“3条主渠、15条支渠”,最后靠“20个村民分工,1个月完工”,让耕地亩产提升30%。“要是像以前一样,没数据瞎修,渠早浪费水了。”赵大叔说,“舜那会儿靠数据做事,比我们现在不少人还懂‘精准’。”

小周还发现,现在企业推行的“绩效考核”,和舜“用数据定KPI”的逻辑一样。“古人靠‘疏通12条支流’考核大禹,我们靠‘完成项目10个、客户满意度90%’考核员工,都是‘用数据说话,不让努力白费’。”

有人说,舜的“任贤治水”“数据管理”,和现在的“现代治理”“协同攻坚”,根本不是一个量级,没什么可比性。

可老杨不这么认为。他整理考古资料时发现,舜时代的遗址里,有专门的“粮仓区”,出土的陶罐上刻着“50石”“3年存粮”等字样——这是古人“用数据做储备”,和现在我们“粮食储备量统计”,逻辑完全相同。

老林也发现,现在的“容错机制”,和舜“允许大禹试错”的本质一样。“大禹前3年治水用‘堵’的办法,失败了20次,但舜看他‘记录了100处溃堤点’,反而支持他调整方法;我们现在鼓励科研人员试错,也是‘看数据积累,不看单次失败’,都是‘用数据包容过程,用结果验证价值’。”

现在,运城舜帝陵旁建了“舜帝协同文化馆”,里面既有“大禹治水13年”的数据展板,也有现代“城市治理效率提升40%”的案例,老杨常带着孩子去参观。他说:“要让孩子知道,我们现在的‘数据决策’‘协同攻坚’,不是新发明,是4000年前舜就教给我们的‘生存智慧’。”

舜用数据定目标,定的不只是数字,是“精准做事”的治理理念;我们用协同破难题,协的不只是部门,是“用数据说话、靠合力成事”的社会共识。

你还知道哪些古人“用数据做事”的故事?如果能和舜聊现代社会,你最想给他展示“大数据调度”还是“精准考核”?欢迎在评论区聊聊~