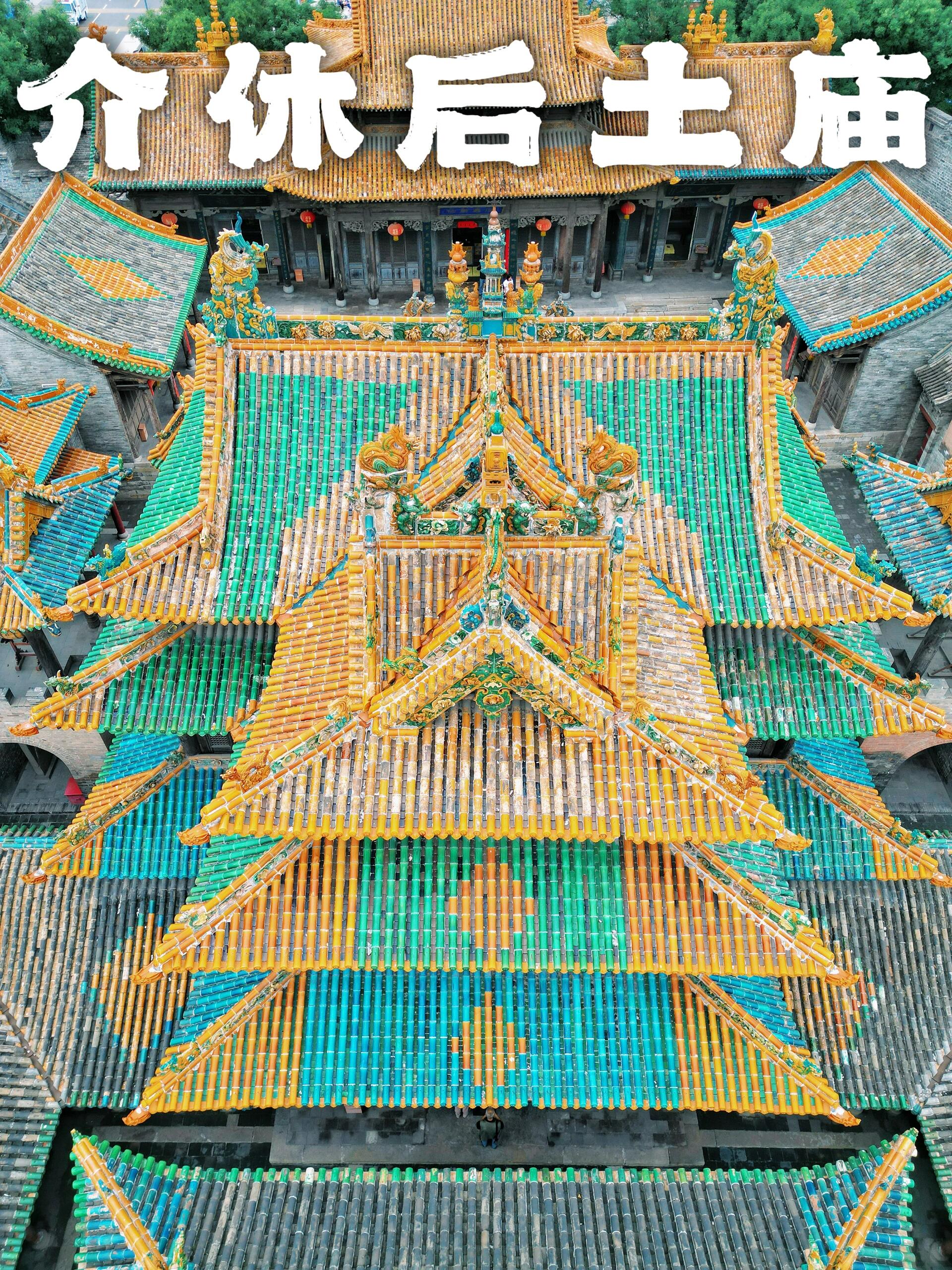

当你以为山西古建的琉璃艺术已足够震撼时,介休后土庙总会以一种近乎霸道的惊艳,重新定义“华美”二字。这座被冠以“琉璃建筑艺术博物馆”美誉的庙宇,藏着中国古建筑史上最令人叹为观止的琉璃奇迹——那些历经五百余年风霜的琉璃构件,至今仍以夺目光彩,诉说着明代工匠登峰造极的技艺神话。

踏入后土庙,首先被震撼的是视觉的强烈冲击。主体建筑三清楼如同被琉璃包裹的艺术圣殿,整座楼顶仿佛打翻了明代的皇家色盘:黄绿二色琉璃瓦在阳光下流转出丝绸般的光泽,拼接成规整的方心几何图形,像极了古人绘制的精密星图。屋脊之上,琉璃阁高耸而立,狮瓶、吻鸱、龙凤浮雕层层叠叠,每一处细节都堪称鬼斧神工——狮鬃根根分明,龙须随风舞动,凤凰尾羽的琉璃釉色竟能呈现出渐变的虹彩。最令人叫绝的是,这些琉璃历经五百多个春秋的风吹雨打,釉面依然光洁如新,色彩饱和度甚至超越许多现代工艺品,让人不禁怀疑明代工匠是否掌握着失传的“琉璃不老术”。

更值得玩味的是建筑与琉璃的精妙融合。三清楼、献楼、戏楼以十字歇山琉璃顶相连,这种将宗教建筑与戏台功能结合的设计,在明清楼阁式建筑中本就罕见,而琉璃的运用更将其推向艺术巅峰。琉璃不仅是装饰,更成为结构的一部分:檐角的琉璃套兽仿佛随时准备俯冲而下,悬鱼搏风上的雕花饰片既加固了建筑结构,又构成流动的视觉韵律。当阳光斜照,琉璃表面的釉质泛起细碎光晕,整座建筑宛如悬浮在光影之中,让人恍惚间以为踏入了《西游记》中的琉璃仙境。

庙西区的吕祖、关帝、土神三庙和三连台,更是将后土庙的独特性推向极致。这种“一庙三神”的布局,打破了传统庙宇的单一供奉模式,折射出明清时期民间信仰的多元融合。而三连台的建筑形制,在国内更是独树一帜——三座戏台呈品字形排列,琉璃装饰却又相互呼应,仿佛三台大戏即将同时开锣,重现当年万人空巷的热闹场景。这样的建筑设计,究竟是出于实用考量,还是宗教仪式需求?抑或是明代工匠在艺术创作上的大胆突破?至今仍是古建学界争论不休的话题。

然而,如此惊艳的琉璃艺术,背后藏着无数未解之谜。明代工匠究竟如何调配出如此经久不褪色的釉料?据考证,琉璃烧制需经选料、制坯、上釉、烧制等十几道工序,而明代琉璃的“永固色”至今无法完全复刻。有学者推测,可能与当地特殊的矿石成分有关,也有人认为是窑炉火候控制的独门绝技。更令人费解的是,后土庙琉璃历经数百年风雨,为何能比许多现代仿制品保存得更好?是古代材料的天然优势,还是现代修复技术存在误区?这些争议不仅激发了学界的研究热情,也让普通游客对琉璃艺术多了几分敬畏与好奇。

在古建筑保护日益受到重视的今天,后土庙的琉璃艺术也面临着新的挑战。一方面,过度的旅游开发可能加速琉璃的风化;另一方面,现代修复技术与传统工艺的碰撞,也引发了激烈争论。有人主张“修旧如旧”,坚持用古法修复,哪怕工期漫长、成本高昂;也有人认为应结合现代科技,用3D扫描、纳米材料等手段延长琉璃寿命。这种传统与现代的博弈,本质上是文化传承与技术革新的永恒命题,而后土庙的琉璃艺术,无疑成为这场讨论最鲜活的案例。

介休后土庙,这座五百岁的琉璃宫殿,不仅是明代艺术的活化石,更是一座永不落幕的争议舞台。它用华美的琉璃构件向世界宣告:中国古建筑的魅力,不仅在于岁月沉淀的厚重感,更在于其背后那些充满智慧的设计巧思,以及至今仍在持续的文化争论。当你站在琉璃光芒下,或许能触摸到历史的温度,也能感受到传统文化在现代社会中迸发的鲜活生命力。