嘉定三年(1210 年)春的山阴(今浙江绍兴),陆游卧在病榻上,浑浊的目光落在窗外抽芽的柳枝上。这位八十五岁的老人,手指颤抖着握住笔,在宣纸上写下生命中最后一首诗 ——《示儿》:“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。” 墨痕未干,笔便从手中滑落。恍惚间,他仿佛回到了二十岁那年的沈园:春日里,他与唐琬执手相看,柳丝拂过肩头,那时的他,意气风发,满心都是 “上马击狂胡,下马草军书” 的壮志。

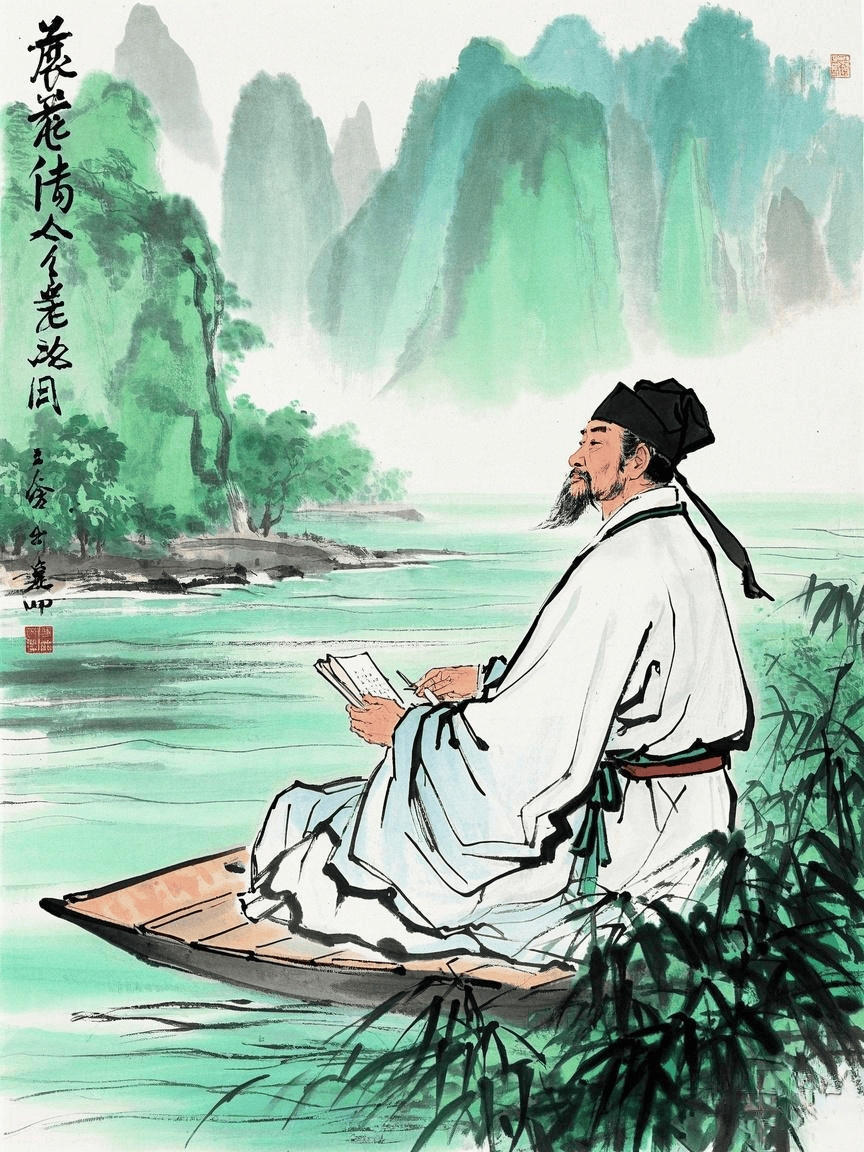

从山阴少年的 “壮志凌云”,到中年仕途的 “颠沛流离”;从投身抗金的 “热血沸腾”,到沈园题壁的 “一生怅惘”;从 “六十年间万首诗” 的创作传奇,到 “死前犹念复中原” 的不朽情怀,陆游用一生的 “诗与志”,在南宋末年的风雨飘摇中,写下了属于 “放翁” 的爱国篇章。他的诗句里藏着对中原故土的眷恋,对民生疾苦的悲悯,更有历经沧桑却始终不灭的 “抗金复国” 信念,成为中国文学史上最具家国情怀的诗人之一。

山阴少年:书香浸润的 “报国初心”

宋徽宗宣和七年(1125 年),山阴的一个文学世家,陆游降生。父亲陆宰是北宋末年的官员,曾官至朝奉郎,家中藏书数千卷;母亲唐氏出身名门,擅长诗文。在这样的家庭氛围中,陆游自幼便浸润在书香里,三岁听母亲诵诗,五岁能背《诗经》,七岁开始提笔学文,展现出过人的文学天赋。

然而,陆游的童年,却始终笼罩着 “靖康之耻” 的阴影。宣和七年冬,金军大举南侵的消息传到山阴,父亲陆宰悲愤交加,常常与友人在家中谈论国事,每当说到 “汴京沦陷、二圣被俘”,便忍不住痛哭流涕。年幼的陆游躲在屏风后,听着大人们的议论,心中早早埋下了 “复仇报国” 的种子。他后来在《书愤》中回忆道:“早岁那知世事艰,中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。” 便是对这段童年经历的真实写照。

少年时期的陆游,不仅勤奋读书,还十分注重习武。他深知,要想收复中原,光有文才不够,还需有强健的体魄与过人的武艺。他拜当地的武师为师,学习骑马、射箭、击剑,常常在山阴的郊外练习骑射,不到几年,便练就了一身好武艺 —— 他能在飞驰的马上射中百步之外的靶心,还能手持长剑与数名武师对练而不落下风。

绍兴十三年(1143 年),十八岁的陆游与表妹唐琬结婚。唐琬也是一位才女,擅长诗词,两人婚后感情深厚,常常一起吟诗作对、探讨国事,是当时人人羡慕的 “神仙眷侣”。陆游曾在《钗头凤》中回忆这段时光:“红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳。东风恶,欢情薄。一怀愁绪,几年离索。错、错、错!” 然而,这段幸福的婚姻并没有持续太久 —— 陆母认为唐琬 “无才无德,影响陆游学业”,强行要求陆游与唐琬离婚。陆游虽百般不愿,但在封建礼教的压迫下,最终还是与唐琬分离,这段婚姻也成为他一生的遗憾。

离婚后的陆游,将全部精力投入到学业与报国理想中。绍兴二十三年(1153 年),二十九岁的陆游参加科举考试,在考试中写下《省试策》,大胆抨击南宋朝廷的苟且偷安,主张 “收复中原、抗击金军”,得到了主考官陈之茂的赏识,被列为第一名。然而,当时的宰相秦桧主张与金国议和,十分不满陆游的抗金言论,便下令取消了陆游的考试成绩。直到秦桧病逝后,陆游才得以重新进入仕途。

仕途波折:颠沛流离的 “主战文人”

绍兴二十八年(1158 年),三十四岁的陆游被任命为福州宁德县主簿,正式踏入仕途。在宁德任上,陆游勤政爱民,他深入民间,了解百姓的疾苦,积极推行 “减赋税、兴水利” 的政策,不到一年,便让宁德的百姓生活得到了明显改善。当地百姓为了感谢他,自发为他修建了生祠,还送给他 “陆青天” 的称号。

绍兴三十一年(1161 年),金军撕毁 “绍兴和议”,大举南侵,南宋朝廷面临着前所未有的危机。陆游得知消息后,心急如焚,他向朝廷上书,请求 “亲赴前线,参与抗金”,还写下《条对状》,详细分析了金军的弱点与南宋的抗金策略。当时的宋高宗赵构虽无心抗金,但在主战派大臣的压力下,还是任命陆游为枢密院编修官,让他参与军事谋划。

在枢密院任职期间,陆游积极为抗金出谋划策。他建议朝廷 “重用岳飞旧部,整顿军队纪律”,还提出 “在淮河沿线修建防御工事,组织义军配合官军抗金” 的主张。这些建议得到了主战派大臣张浚的赏识,张浚多次向宋高宗推荐陆游,称他 “有经天纬地之才,若能重用,必能为国家立下大功”。

然而,南宋朝廷的主和派势力依然强大。绍兴三十二年(1162 年),宋高宗禅位给宋孝宗,宋孝宗虽然主张抗金,却缺乏坚定的决心。隆兴元年(1163 年),南宋军队在 “隆兴北伐” 中遭遇惨败,主和派大臣趁机向宋孝宗进谗言,诬陷陆游 “蛊惑军心,夸大金军实力”,宋孝宗听信谗言,将陆游贬为镇江府通判。

此后,陆游的仕途便陷入了 “贬谪 — 起用 — 再贬谪” 的循环。乾道元年(1165 年),陆游因反对朝廷与金国签订 “隆兴和议”,被贬为隆兴府通判;乾道五年(1169 年),陆游因在诗文中抨击主和派大臣,被贬为夔州通判;淳熙五年(1178 年),陆游因支持抗金将领王炎的北伐计划,被贬为抚州知州。即便如此,陆游依然没有放弃自己的抗金理想,他在贬谪期间,写下了大量的爱国诗篇,表达自己 “收复中原” 的决心。

在夔州任职期间,陆游曾沿着长江逆流而上,途经重庆、成都等地,亲眼目睹了川陕地区百姓的苦难生活。他在《入蜀记》中写道:“沿江百姓,多因战乱流离失所,无家可归。官府不仅不加以安抚,反而横征暴敛,百姓苦不堪言。” 这段经历,让陆游更加坚定了 “抗金复国” 的信念,他认为,只有收复中原,才能让百姓过上安稳的生活。

川陕抗金:热血沸腾的 “军中诗人”

淳熙二年(1175 年),陆游被任命为四川宣抚使司干办公事,前往南郑(今陕西汉中)任职,辅佐抗金将领王炎。南郑是南宋西北的军事重镇,与金国接壤,是抗金的前线阵地。陆游抵达南郑后,兴奋不已,他终于有机会亲临抗金前线,实现自己 “上马击狂胡” 的理想。

在南郑期间,陆游积极参与军事行动。他常常跟随王炎的军队巡视边境,深入金国占领区侦察敌情,还亲自参与了多次小规模的战斗。有一次,陆游跟随军队在大散关附近巡逻,突然与一支金军骑兵遭遇。面对数倍于己的敌人,陆游毫不畏惧,他手持长剑,与士兵们一起奋勇杀敌,最终击退了金军。这次战斗,让陆游更加深刻地体会到了战争的残酷,也让他更加坚定了 “抗金复国” 的决心。

除了参与军事行动,陆游还积极为抗金出谋划策。他向王炎提出 “先收复长安,再逐步推进,最终收复中原” 的北伐计划,还建议王炎 “联合西夏,共同对抗金国”。王炎十分欣赏陆游的才华与胆识,对他的建议大多采纳。在陆游的辅佐下,南郑的抗金形势逐渐好转,军队的战斗力也得到了明显提升。

在南郑的这段时光,是陆游一生中最难忘的岁月。他在诗文中多次回忆这段经历,如《书愤》中 “楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”,《秋波媚・七月十六日晚登高兴亭望长安南山》中 “秋到边城角声哀,烽火照高台。悲歌击筑,凭高酹酒,此兴悠哉。多情谁似南山月,特地暮云开。灞桥烟柳,曲江池馆,应待人来”,字里行间满是对前线生活的热爱与对收复中原的期盼。

然而,好景不长。淳熙三年(1176 年),宋孝宗在主和派大臣的压力下,下令调回王炎,解散了南郑的抗金军队,陆游的北伐计划也随之泡汤。陆游得知消息后,悲痛欲绝,他在《剑门道中遇微雨》中写道:“衣上征尘杂酒痕,远游无处不消魂。此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门。” 表达了自己壮志未酬的悲愤之情。

沈园怅惘:一生难忘的 “爱情绝唱”

离开南郑后,陆游先后在成都、抚州、严州等地任职。虽然仕途依然不顺,但他始终没有忘记自己的理想与情怀。在成都任职期间,陆游常常与文人雅士聚会,饮酒赋诗,抒发自己的爱国情怀。他还在成都的浣花溪畔修建了一座草堂,取名 “放翁堂”,在这里写下了大量的诗篇,其中不乏传世佳作。

淳熙十四年(1187 年),陆游因积劳成疾,向朝廷请求辞官,回到了故乡山阴。回到山阴后,陆游过上了相对平静的生活,他一边整理自己的诗文,一边游览山阴的名胜古迹。然而,每当他路过沈园时,心中都会涌起无尽的怅惘 —— 沈园是他与唐琬曾经约会的地方,如今却物是人非。

绍熙三年(1192 年),陆游在沈园偶遇唐琬与其丈夫赵士程。此时的唐琬已身患重病,两人相见,百感交集,却只能隔着人群远远相望。陆游看着唐琬憔悴的面容,心中悲痛不已,他在沈园的墙壁上题下了《钗头凤・红酥手》:“红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳。东风恶,欢情薄。一怀愁绪,几年离索。错、错、错!春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透。桃花落,闲池阁。山盟虽在,锦书难托。莫、莫、莫!” 这首词,道尽了陆游对唐琬的思念与对封建礼教的痛恨,成为中国文学史上最著名的爱情词之一。

唐琬看到陆游的题词后,悲痛欲绝,不久便病逝了。唐琬的去世,给了陆游沉重的打击,他在以后的岁月里,多次来到沈园,写下了许多怀念唐琬的诗篇,如《沈园二首》:“城上斜阳画角哀,沈园非复旧池台。伤心桥下春波绿,曾是惊鸿照影来。”“梦断香消四十年,沈园柳老不吹绵。此身行作稽山土,犹吊遗踪一泫然。” 这些诗篇,字字泣血,句句含情,成为陆游一生的 “爱情绝唱”。

晚年笔耕:至死不渝的 “爱国情怀”

庆元元年(1195 年),南宋朝廷发生 “庆元党禁”,主战派大臣遭到打压,陆游也受到牵连,被罢官回乡。此后,陆游便一直隐居在山阴,过着清贫的生活。虽然生活困苦,但陆游依然没有放弃自己的理想与创作,他将全部精力投入到诗文创作中,写下了大量的爱国诗篇。

在晚年的诗作中,陆游常常回忆自己的抗金经历,表达自己 “收复中原” 的决心。如《十一月四日风雨大作》:“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。”《秋夜将晓出篱门迎凉有感》:“三万里河东入海,五千仞岳上摩天。遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。” 这些诗篇,语言质朴,情感真挚,充满了强烈的爱国情怀,被后世广为流传。

除了诗歌创作,陆游还致力于史学研究与文献整理。他编撰了《南唐书》,详细记载了南唐的历史,为后世研究五代十国历史提供了重要的资料;他还整理了自己一生的诗文,编成《剑南诗稿》《渭南文集》等著作,收录了自己的诗词文章数千篇。陆游的诗文创作数量惊人,据统计,他一生共写下了九千多首诗词,是中国文学史上创作数量最多的诗人之一,被誉为 “六十年间万首诗” 的传奇。

嘉定二年(1209 年),陆游已是八十五岁高龄,身体日渐衰弱,但他依然关心着国家的命运。当他得知金军再次南侵的消息后,不顾身体的虚弱,向朝廷上书,请求 “启用主战派将领,组织军队抗击金军”。然而,此时的南宋朝廷早已腐朽不堪,根本无力抗金,陆游的上书石沉大海。

嘉定三年(1210 年)春,陆游在病榻上写下了生命中最后一首诗《示儿》,便溘然长逝。他的临终遗愿,不是个人的安危荣辱,而是 “王师北定中原”,这份至死不渝的爱国情怀,让后人无比敬仰。

历史回响:不朽的 “放翁精神”

陆游的一生,是爱国的一生,是悲壮的一生。他的诗作,不仅是中国文学的瑰宝,更是中华民族爱国精神的重要载体。他的 “放翁精神”,主要体现在以下几个方面:

首先,是 “至死不渝的爱国情怀”。从少年时期的 “中原北望气如山”,到中年时期的 “铁马秋风大散关”,再到晚年时期的 “王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,陆游的爱国情怀贯穿一生,从未改变。即便历经仕途波折、爱情失意、生活困苦,他也始终没有放弃 “收复中原” 的理想,这种爱国情怀,激励着一代又一代中国人为国家的繁荣富强而努力奋斗。

其次,是 “关注民生的悲悯情怀”。陆游的诗作中,不仅有对国家命运的担忧,还有对民生疾苦的关注。他在诗文中描写了百姓因战乱而流离失所的悲惨生活,抨击了官府的横征暴敛,表达了对百姓的同情与关爱。如《农家叹》中 “有山皆种麦,有水皆种粳。牛领疮见骨,叱叱犹夜耕。竭力事本业,所愿乐太平”,《岁暮感怀》中 “市聚萧条极,村墟冻馁稠。吾曹忧国念,未敢忘绸缪”,这些诗篇,展现了陆游 “以民为本” 的思想,成为他 “放翁精神” 的重要组成部分。

最后,是 “坚韧不拔的奋斗精神”。陆游的一生,充满了挫折与磨难 —— 科举落第、仕途不顺、爱情失意、晚年清贫,但他从未向命运低头。他始终保持着积极乐观的心态,用诗文抒发自己的情感,用行动践行自己的理想。他在《游山西村》中写道:“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。” 这句诗,不仅是他对人生的感悟,更是他 “坚韧不拔、永不放弃” 奋斗精神的真实写照。

如今,在陆游的故乡浙江绍兴,建有 “陆游纪念馆”,馆内陈列着陆游的诗文手稿、生平事迹展览,以及反映他抗金经历的雕塑、壁画,每年都吸引着大量游客前来瞻仰;在四川成都的浣花溪畔,“放翁堂” 依然保存完好,成为人们缅怀陆游的重要场所;在安徽合肥、江苏南京等地,也有许多与陆游相关的遗迹,如 “陆游祠”“放翁亭” 等,见证着陆游的传奇一生。

陆游的诗作,早已超越了时代的局限,成为中华民族文化的重要组成部分。他的《示儿》《书愤》《游山西村》等诗篇,被收录进中小学语文课本,成为青少年学习中国传统文化、培养爱国情怀的重要内容;他的 “放翁精神”,也在新时代被赋予了新的意义,激励着人们在面对困难与挑战时,坚守理想、勇于担当、不懈奋斗。