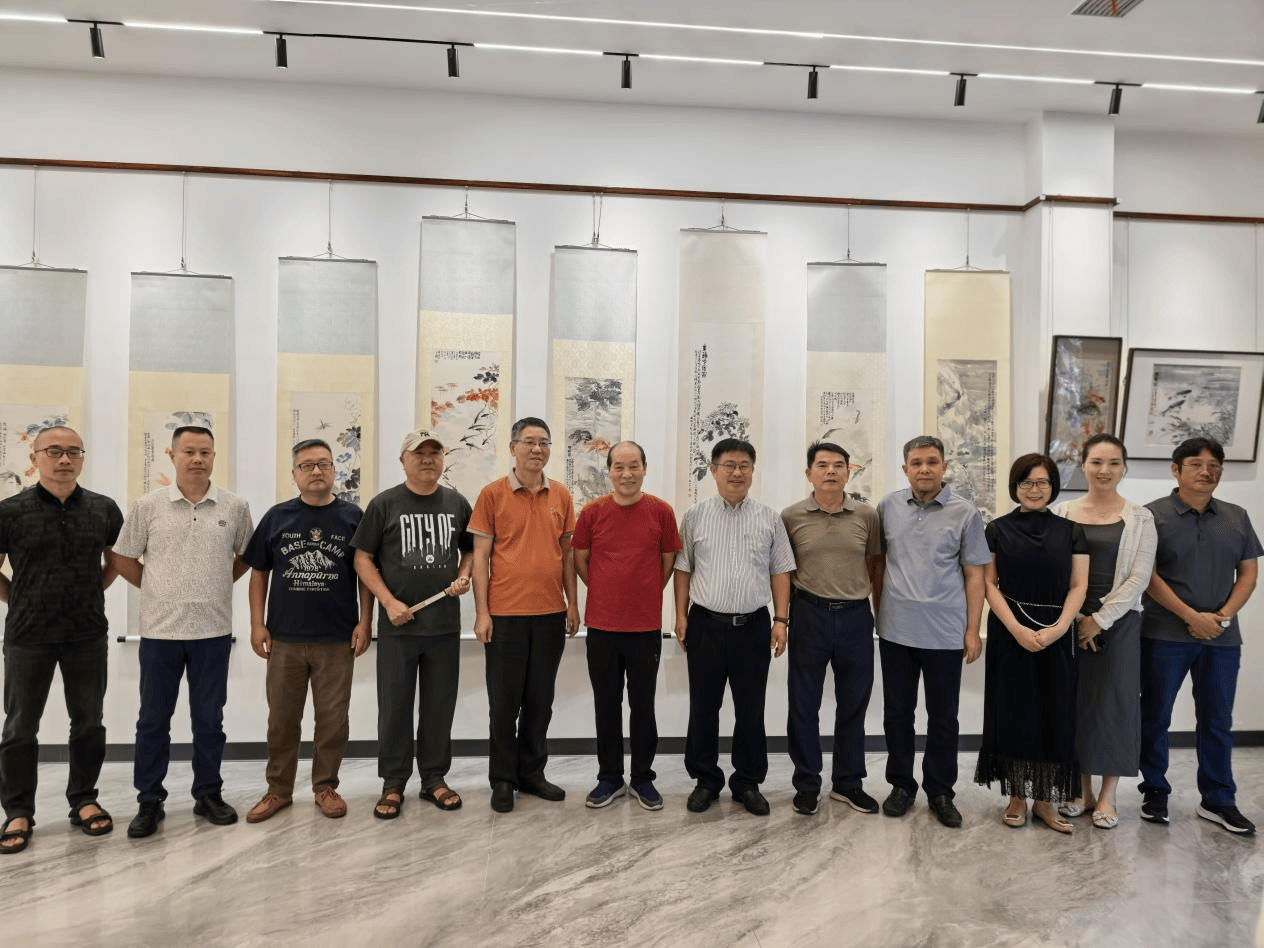

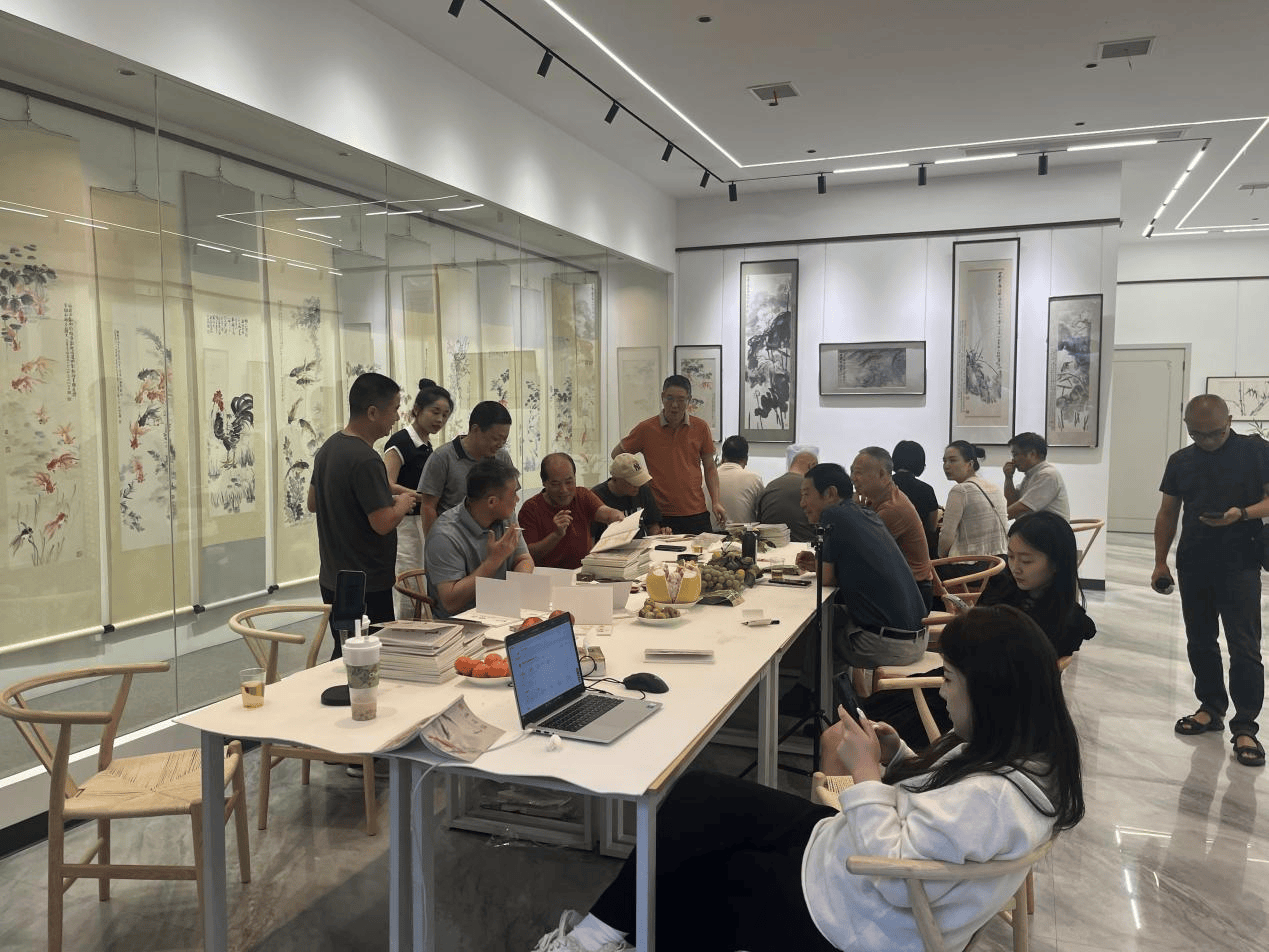

未竟丹青遇西泠妙跋,激活海派经典新维度。2025年10月19日,由西泠印社文化艺术发展有限公司主办,贞白印社、贞白美术馆承办的“麟墨映波——杨剑赏题汪亚尘花鸟作品展”在江西省上饶市广丰区贞白美术馆开幕。展览汇聚西泠名家杨剑题跋的汪亚尘未竟花鸟作品40余幅,首度呈现题跋艺术与海派经典的跨时空对话。

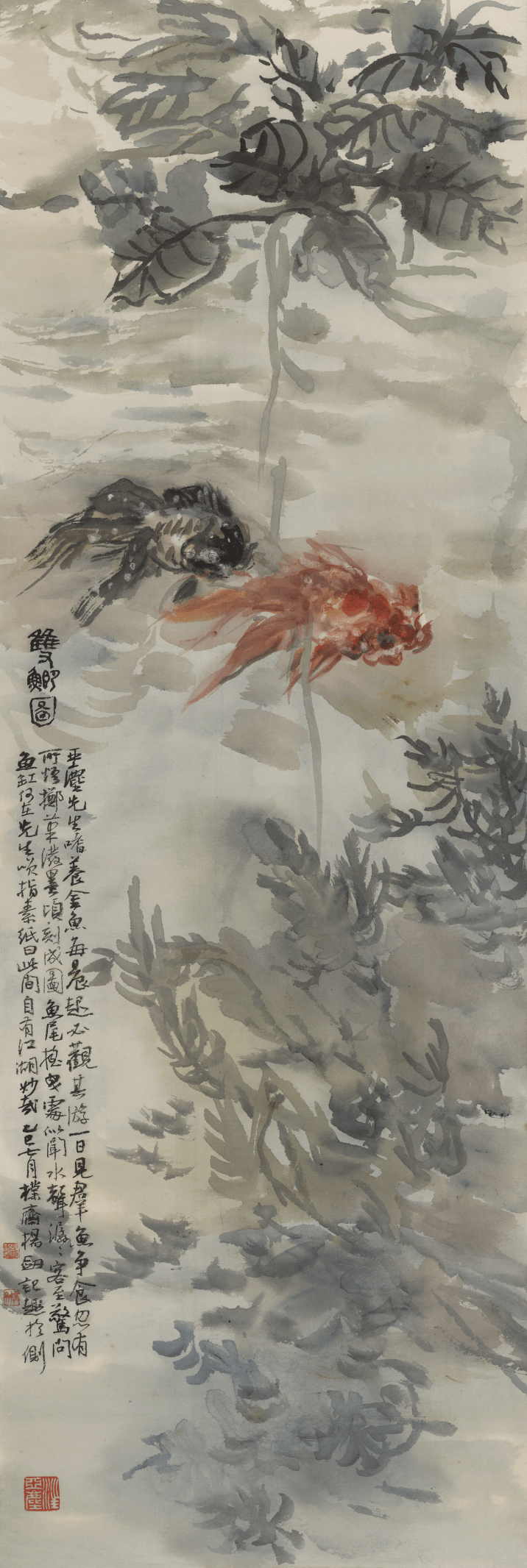

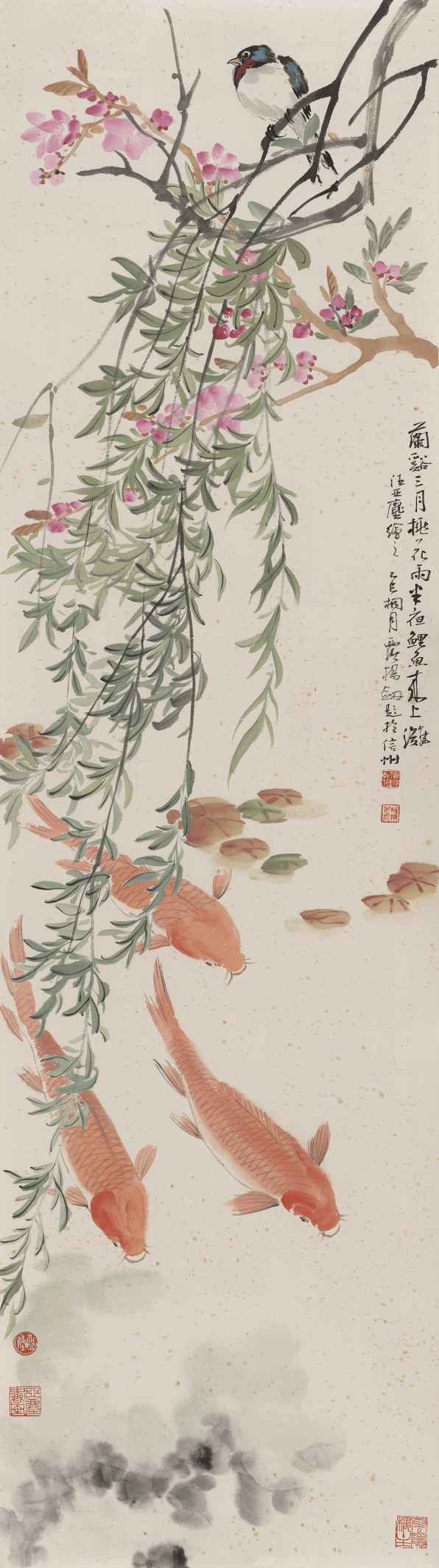

未竟之作成双璧,学术市场两相彰。本次展品源自汪亚尘家属提供的未题款遗作,经藏家延汉居主竞拍获藏后,特邀西泠印社社员、金石题跋名家杨剑补跋。杨剑为国内金石题跋名家,其题跋作品涉及文学、历史、文献、美术等多学科知识,或篆或隶、或楷或行,或品评鉴赏、或考据事由、或记录思想,可读、可赏、可观,是作者学识修养的综合体现。其“禅心古韵•杨剑金石拓片题跋书法展”曾荣登中国书法风云榜 ,深得国内外业界好评。杨剑以多元书体与考据文笔,在作品中题录汪氏艺术年谱:从海派根基、金鱼革新(融没骨法与水彩光色)、旅欧变法至晚年兰石写意,构建起完整的艺术档案。其题跋《兰石图》以“融会中西”、“素壁风过醉兰石”等意象,激活画作留白;《金鱼图》跋文“鳞鬣活脱胜点睛”更被学界视为汪氏创新路径的经典注脚。

三重价值赋能收藏,文脉新生。此展览揭示题跋艺术的当代价值重构:

一、考据定真:通过金石笔法溯源汪亚尘海派基因与宋元笔墨,使无款作品获得时空坐标;

二、美学续写:以“濠梁观鱼”、“兰石醉态”等文学想象延展画面意境,转化未竟缺憾为文人意趣;

三、鉴藏认证:西泠名家品题形成市场信用背书,据行业数据,杨剑题跋的汪氏作品深受藏家欢迎,印证“一文定品,墨价腾霄”的收藏定律。

国内资深收藏家评论:“杨剑题跋如同艺术史显微镜,既放大汪亚尘的革新密码,更折射题跋文化从附属走向本体的范式转型。”展览将持续至11月18日。 (黄金虎、田禾撰稿)

麟墨映波——杨剑赏题汪亚尘花鸟作品展序

今秋有幸,余应延汉居主人功良兄之邀,为新面世的汪亚尘先生遗墨题跋。功良兄于今岁春拍中得汪公国画四十余帧,皆由其家属提供,其中大多为未署款之作。展卷之际,但见游鳞戏藻、墨荷含烟,恍惚置身于二十世纪中西艺术交汇的激流中。余虽不才,题跋愿以三事作引:一则抒胸中仰止之情,二则为存世佳作补缀款识,三则借笔墨追摹先生艺途心印。

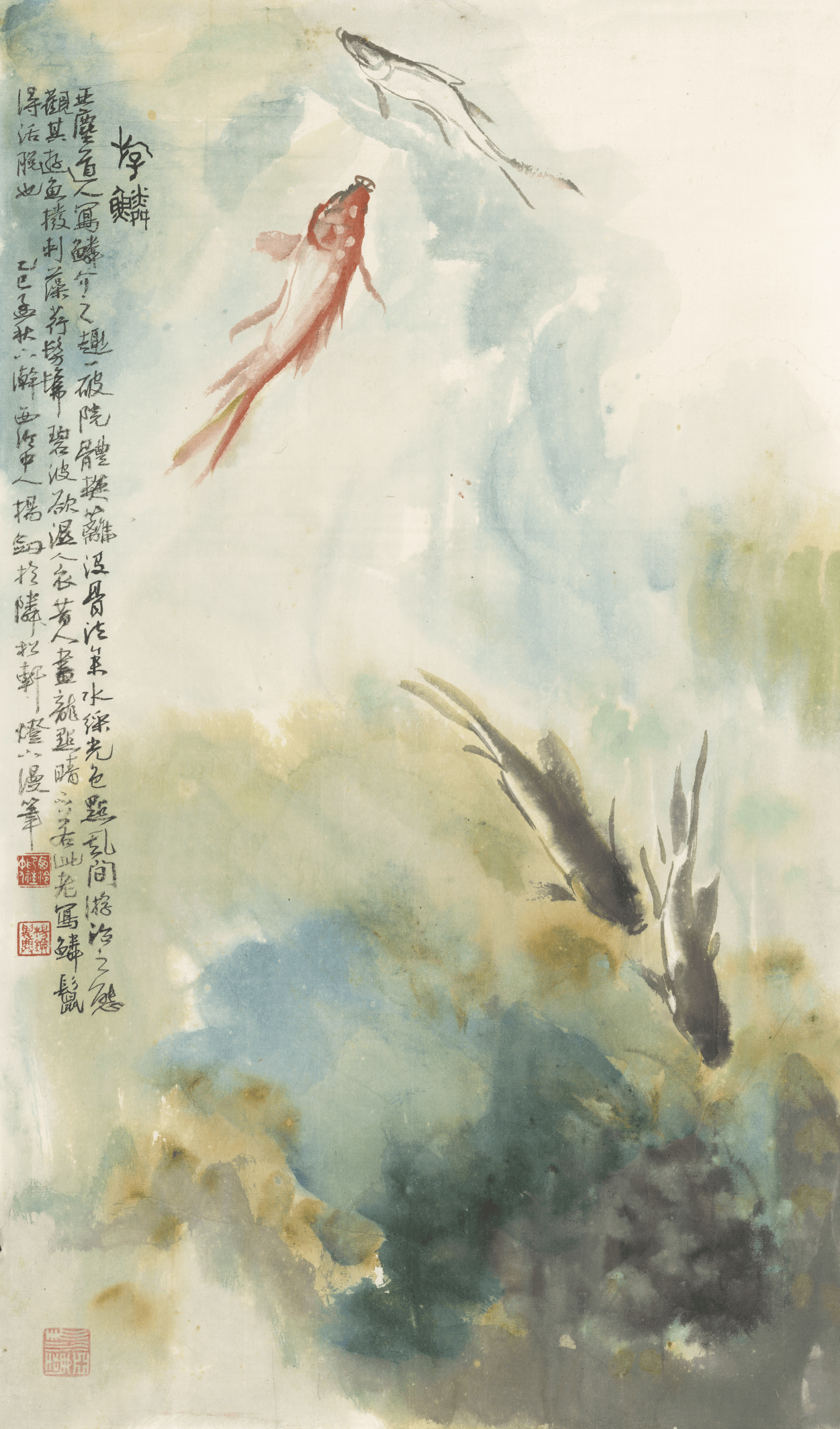

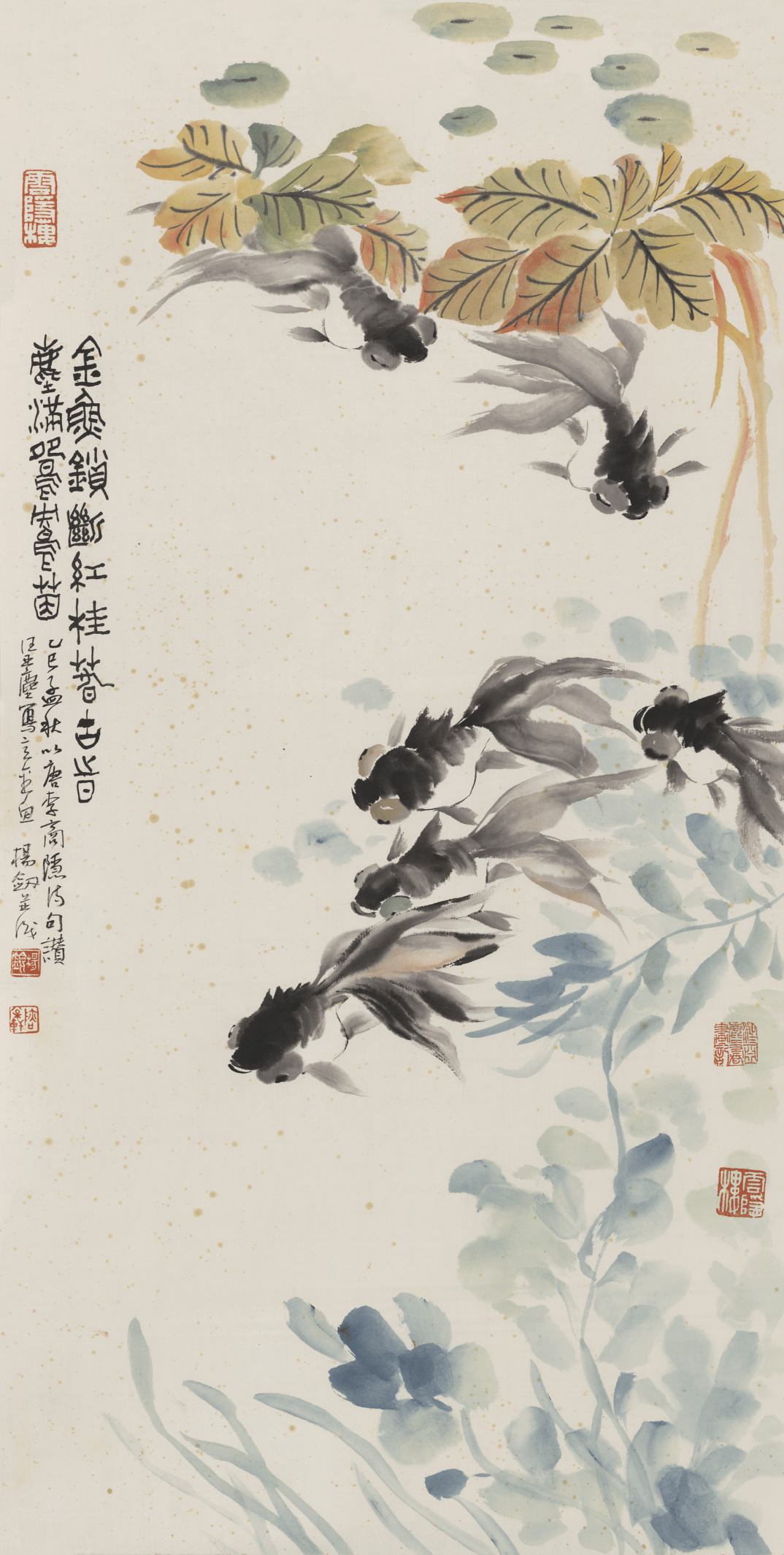

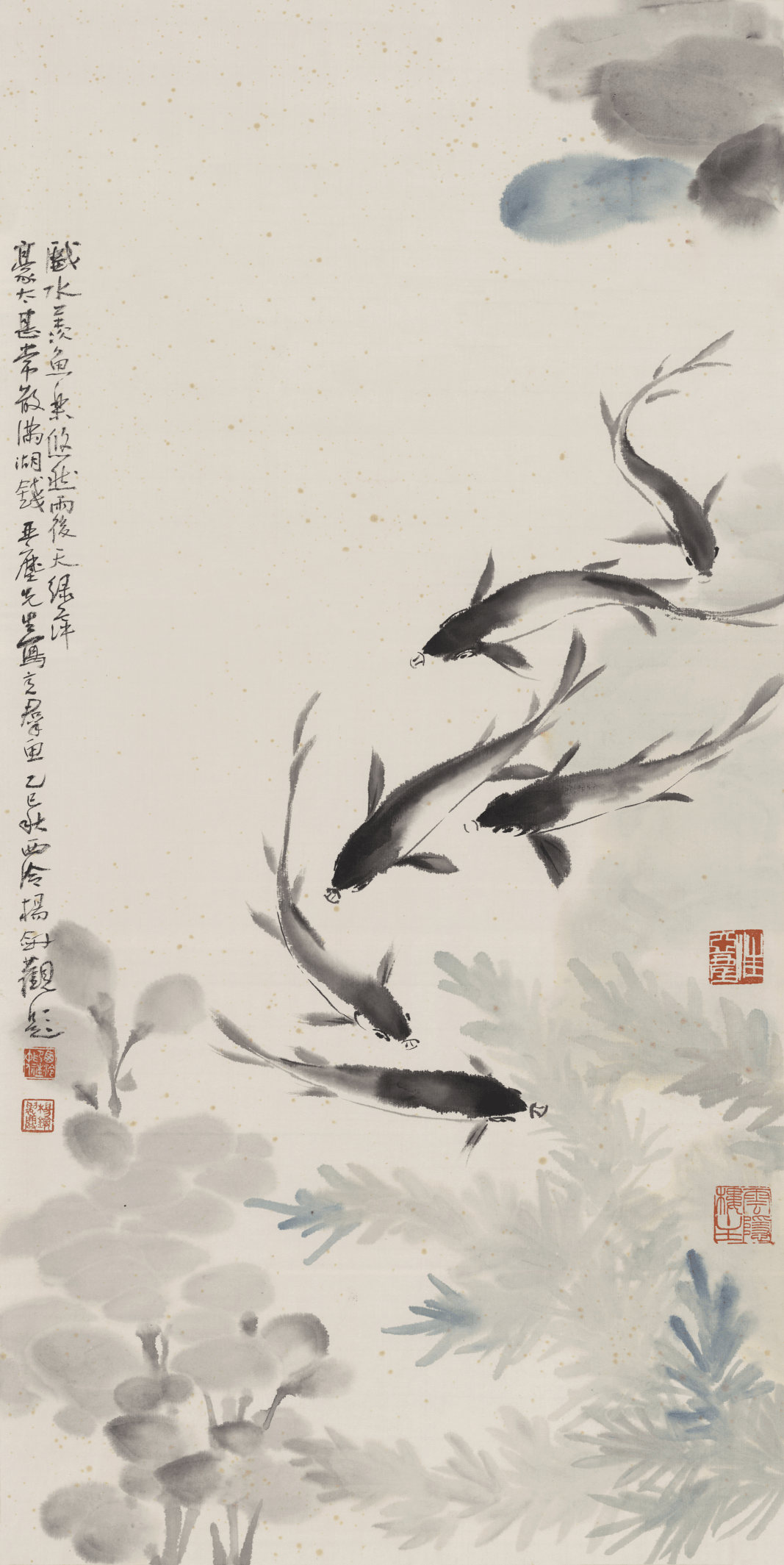

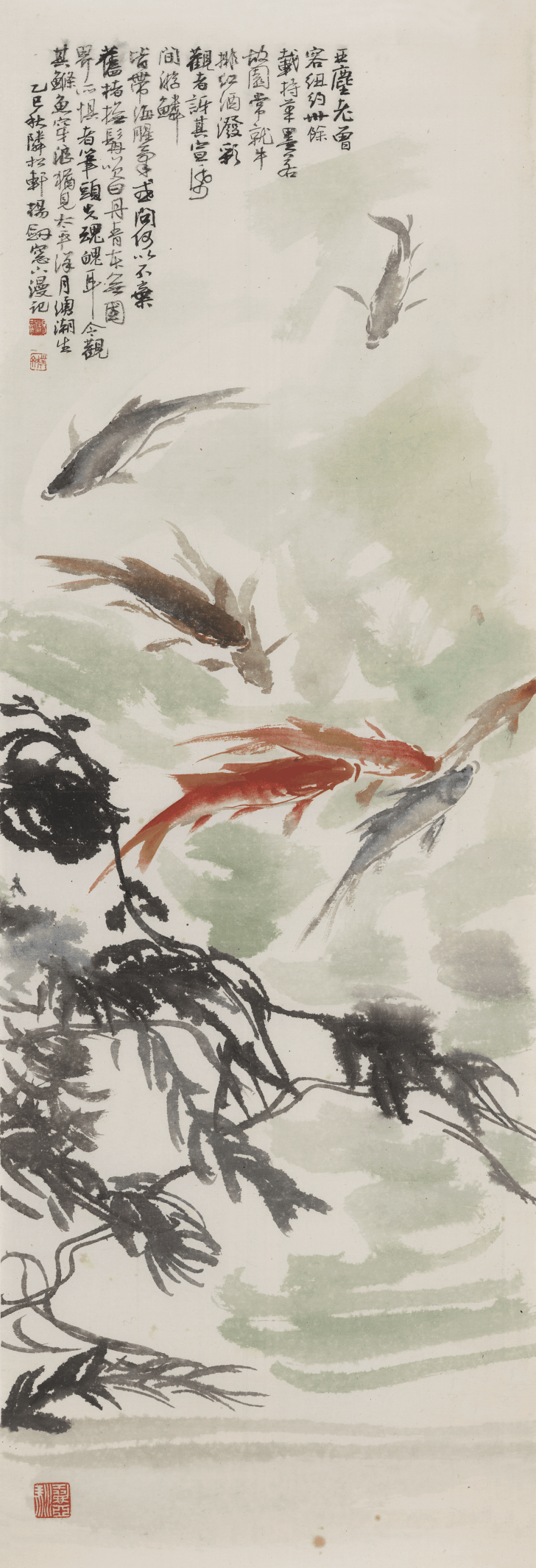

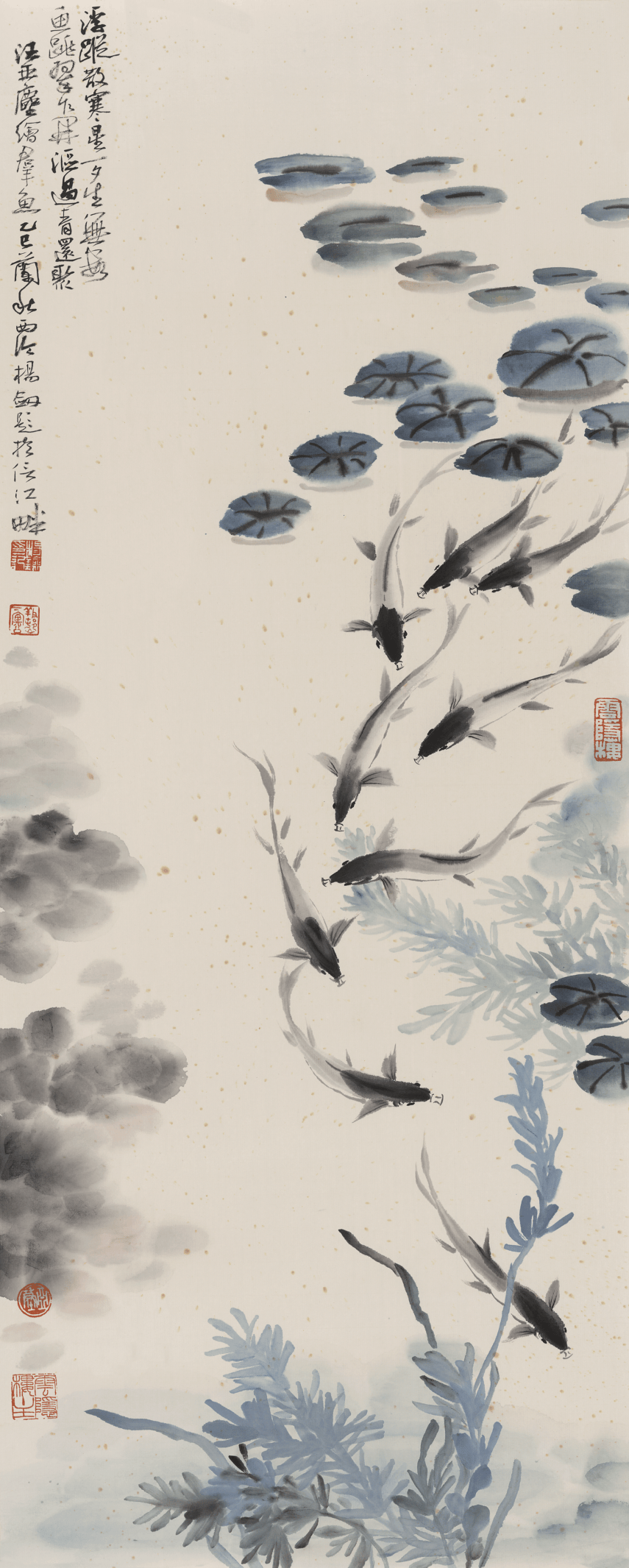

初观此批遗墨,最摄人魂魄者当属金鱼系列。世人皆知汪公以金鱼开宗立派,然这批未款之作更见其变法轨迹。如《依蒲在藻,以泳以游》《金鱼锁断红桂春》《锦鳞翔羽双双影》《鱼乐图》,八寸鱼尾横扫素宣,尾梢渗入的普鲁士蓝料,竟在生宣上晕出虹彩效果。细察点睛之法,积墨七层乃成漆珠之质,浓淡交叠间似将马蒂斯的色彩韵律化入水墨经脉。尤奇者,先生以枯笔逆锋扫出鱼鳍颤动之态,竟暗合摄影术捕捉动态的残影效果。曾有专家见此,惊叹此乃“东方表现主义”先声,殊不知这分明是海派文脉与塞纳河波光在宣纸上的邂逅。

这批画作中,尤见汪公化俗为雅的哲思。尤忆汪公庚午年客居巴黎时,即兴小品《咖啡渍鲦鱼图》,可作东西艺术对话的绝妙注脚。据其画跋可知,当日骤雨初歇,先生见街头童子踏水,竟蘸咖啡残液在餐巾上勾出七尾游鱼:焦褐的咖啡渍顿成鱼脊纹理,漂浮的奶沫化作浪花碎玉。侍者惊问何以不用笔墨,先生笑指窗外湿漉漉的石板路:“这满街流淌的,不正是塞纳河特制的松烟墨么?”此等机锋,较之石涛“笔墨当随时代”的宣言,更多三分举重若轻的幽默。

赏读鱼鲤系列,《悠然雨后天》帧最见笔力雄浑,先生以浓墨扫出黄河龙门激浪,鱼身留白处似有惊涛暗涌。细观尾鳍横扫之势,竟将斧劈皴与乱柴皴糅作霹雳,尺幅间吞吐着抗战时期民族魂的呐喊。昔年八大山人画鱼寄孤愤,汪公此作却将一尾墨鲤铸成精卫填海的图腾,观之令人血脉偾张。

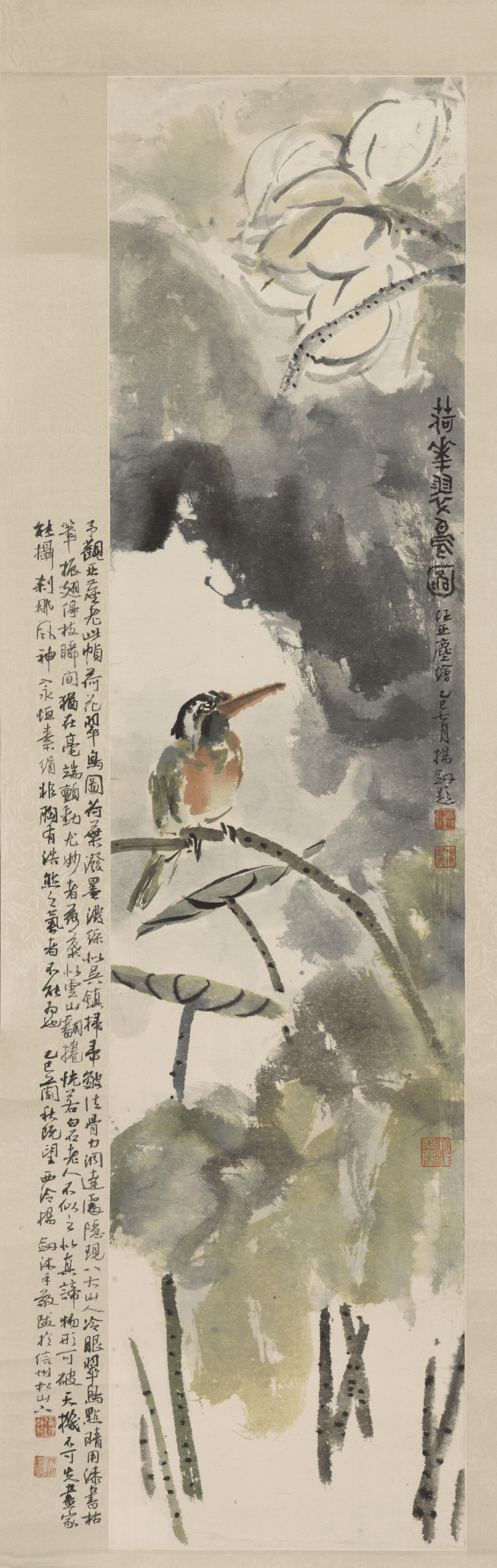

荷塘系列看似闲适,其中《荷花翠鸟图》帧却藏着惊心动魄的创造,似先生于苏州拙政园遇骤雨,见荷叶翻卷如碧浪,遂以伞骨代笔,蘸泥水在宣纸上横扫。画面左中侧的翠鸟,却悠然自得,泰然处之,恰似定海神针镇住满纸风云。这般物我两忘的即兴挥洒,将文人画的案头雅趣与天地大化的洪荒之力熔铸得淋漓酣畅,足见先生腕底已臻天人合一的化境。

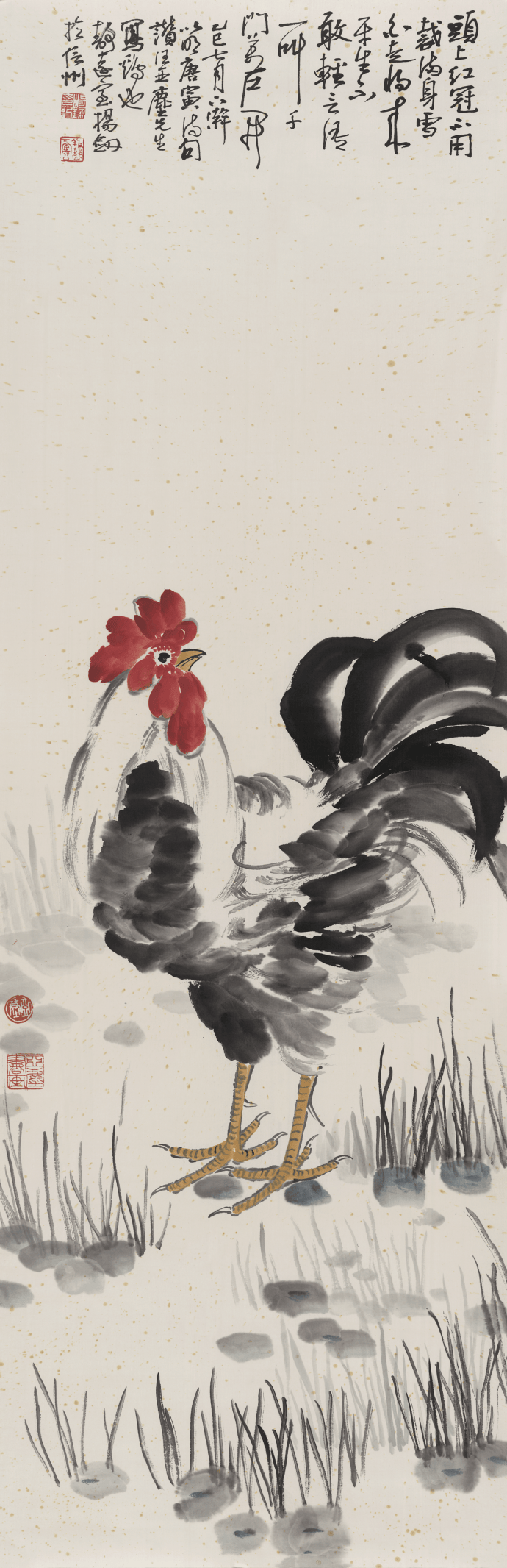

纵观四十余帧遗墨,恰似重走二十世纪中国画的突围之路。汪公早年取径海派写意,壮岁涵泳欧陆光色,暮年重归水墨精神,终在鳞鳍摆动间找到了传统与现代的黄金分割点。世人多关注其金鱼题材的创新,却不知这批遗墨中的山水、兰菊同样藏着破壁密码。山水条幅《烟岚》,似用油画刮刀刮出山峦肌理,又似水彩罩染法表现月光穿透竹叶的剔透。这种跨越媒材的从容,正是中国画在现代转型中最珍贵的实验精神。

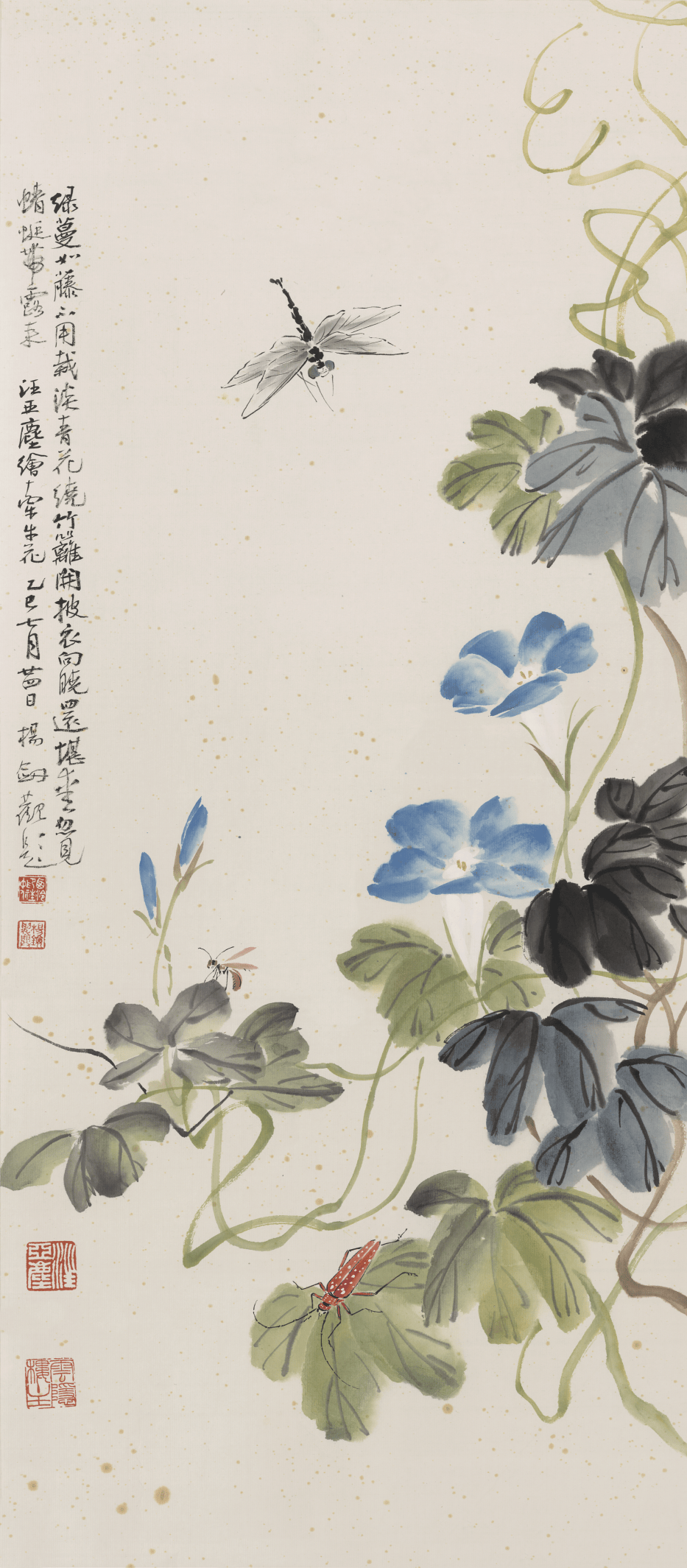

先生笔下墨竹,以骨法用笔铸就清刚之气。其竹竿劲挺如铁线游丝,竹叶错落若惊鸾舞凤,浓淡干湿间墨分七彩,尤以飞白技法勾勒竹节之坚,尽显“未出土时先有节”的文人风骨。至若秋菊写意,则于疏淡处见奇崛,花瓣点厾如坠露含香,枝叶穿插似断还连,尤善以枯笔焦墨勾画老叶经霜之态,于萧瑟中透出孤傲气韵。观其墨竹与菊,非徒形似之工,乃以金石篆籀笔意入画,将书卷气与金石味熔铸一炉,既承继板桥、八大文人画衣钵,又别开海派写意新风,堪称“三分剑气凝于纸,一段秋声寄在毫”。

功良兄此次抢救性的收藏,不仅让世人得见亚尘公被遮蔽的艺术全貌,更提供了重审中西艺术交融的全新视角。这些曾被历史烟云遮掩的遗珠,今日看来竟是如此鲜活前卫——当我们在展厅看见金鱼与墨鲤共游,当水彩金鱼在素宣上泛起塞纳河波光,忽然懂得所谓“传统”从来不是静止的标本,而是随时准备破茧重生的蝴蝶。

承蒙功良兄垂爱,嘱余为汪亚尘先生遗墨近四十帧缀以跋语,惶恐无已。先生笔墨如星汉在天,余虽持萤烛窥探,然管窥锥指,终难穷其万一。此番斗胆题识,非敢言阐发艺理,实怀续貂之憾,权作抛砖之砾。惟愿借楮墨因缘,略表高山仰止之忱。自知谫陋,所缀芜词恐污先生清辉,恭祈方家不吝斧正,庶几免贻笑于通人。

墨池深浅自家知,

何必春风借柳枝。

但写胸中烟水气,

鳞鳍亦可化龙时。

临文嗟叹,想起汪公晚年挥写丹青的气魄,正是中国画走向现代的密钥。今值先生诞辰百卅一周年,愿以此展作舟,载着这批穿越时空的游鳞,驶向更广阔的艺海。

岁次乙巳仲秋,西泠杨剑谨记于信州静远室。

杨剑,西泠印社社员、西泠印社美术馆顾问、中国书法家协会会员、江西省人民政府文史研究馆馆员、中国计量大学客座教授、江西省书法家协会原主席、江右印社社长、上饶市书法家协会原主席、吴俊发艺术馆馆长。