法律制度是一个政权赖以统治的基础。众所周知,清朝是我国历史上最后一个专制主义中央集权王朝,在其268年的统治中,对于疆域内稳固的统治确实取得了很大的成就。从历史上看,清朝对于广大边疆的民族地区,治理成绩是十分突出的,至今为止,还有一些经验值得借鉴。而其中的主要原因就是,其逐步建立的一套完善的多层级的法律制度。

兼顾内地和边疆的法律体系清代的法律制度外在的主要表现是多元化的。《大清律例》做为国家的正式法典在司法中一定得要遵守,在具体的司法实践中,地方法规、民族法律、习惯法也是重要的判案依据,甚至还给宗教人士,量身定做设立了专门法规。长此以往,形成了一套以《大清律例》为中心,同时涵盖了地方性法规、少数民族地区法律、习惯法、宗教性法规的法律体系,以做到兼顾内地与边疆多元化社会的情况。

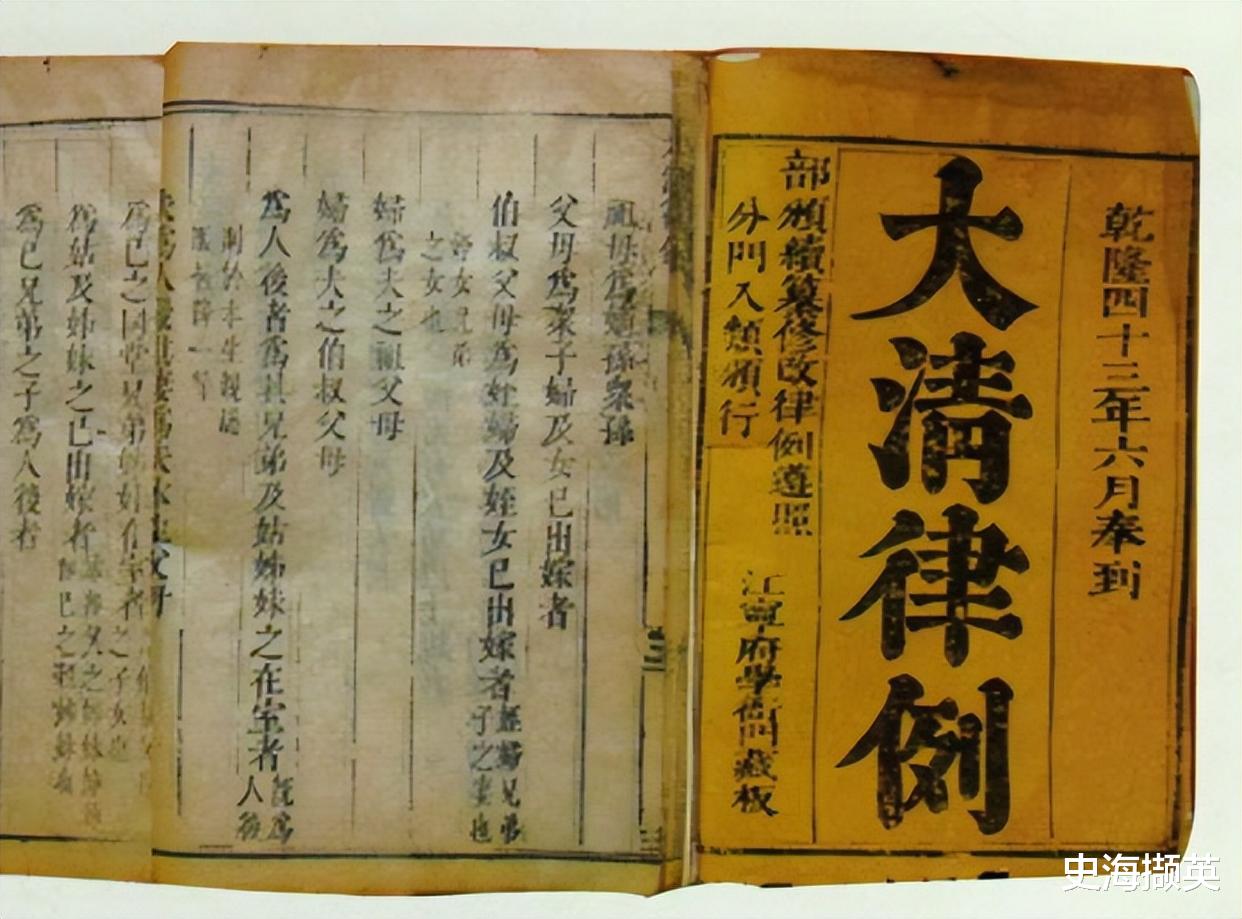

最为权威的国法《大清律例》具有绝对核心地位

早在清朝开国之初,就意识国家制定法律的重要性。早在顺治元年(1644年),就有刑科给事中孙襄上疏请求制定法典以维护统治秩序,所谓“国家制刑,先定律令,所以彰明宪典,示明画一”。此后,清廷命刑部尚书吴达海牵头参考《大明律》,“参以国制,书成奏进,刊布中外”,修成《大清律集解附例》。此律书一出,从康熙九年(1670年)开始,经过6次修订,到乾隆五年(1740年),《大清律例》的完全版本修成,共47卷,有436条律文并附条例1049条,分为名例律、户律、刑律、兵律、礼律、工律、吏律七篇。

在清朝统治者看来,律是根本性大法,“刑之有律,犹物之有规矩准绳也”,而例对律有辅助作用,是律的补充,有较强的灵活性,“故律有一定,而例必因时制宜。凡其适轻适重,正所以为平也”。

为了加强对境内少数民族的管理,《大清律》一旦颁布,清廷就积极强调《大清律例》的国法地位,凡是归附或者由边疆入内地的少数民族民众,必须遵守《大清律例》,“凡化外人犯罪者,并依律拟断”。

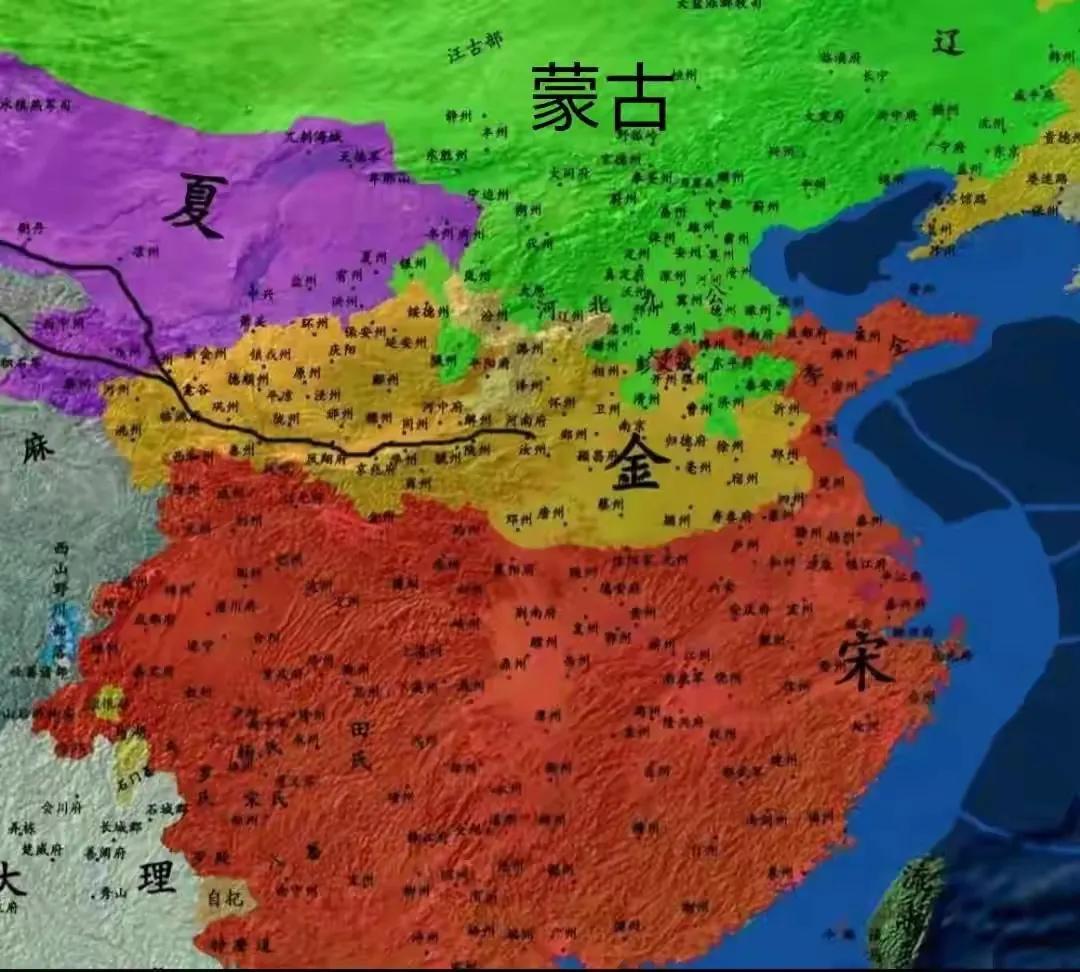

清朝疆域图

尽管清朝为了适应边疆统治,逐渐制订了《蒙古律例》、《回疆则例》等法律条例,但《大清律例》的核心地位仍然是不可动摇的。以蒙古地区为例,嘉庆二十二年(1817年)就规定,凡是蒙古地区的案件,《蒙古律例》没有相关条文的,就按《大清律例》来执行,《大清律例》完全规定了这些法律的适用范围。《清会典事例》说:“二十二年定:凡办理蒙古案件,如蒙古例所未备者,准照刑例办理。”

而《大清律例》不仅是刑部和地方政府判案的依据,而且还是给平民施加教育的教材。各地方政府要定期将有关于扰乱社会治安、伤风败俗的法律条文详细印刷、刊刻,让百姓知晓,“各省督抚应将雍正二年原颁斗殴诸条,逐一书刻木榜,于各该州县地方概行编设”。各州县官员也要定期宣传律条,让百姓“俾知儆惕,不敢为非”。

不同地区多元化的民族法

自入关以来,清朝的疆域范围日益扩大,清朝管理的边疆少数民族也日益增多,这就意味着清廷必须兼顾边疆少数民族的需求。所以在立法的原则上,针对各个民族区域经济、文化上的差异,颁布适合不同地区民族的法律,希望用律法来达到“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”的统治目标。于是对蒙古、西藏、青海、新疆等地颁布了不同的法律文件。具体的有《理藩院则例》、《蒙古律例》、《回疆则例》等等。

这些律例在适用范围上会因时而变化。如清初,清廷采取了民族隔离政策,从法律上限制蒙古和内地交流,所以按照属人原则来处理犯罪问题,当时就以长城为界区分边内人和边外人,按犯罪地点,边内人在边外犯罪,按照《大清律例》来处置,边外人在边内犯罪,按照《蒙古律例》处置。

其后随着蒙汉人民往来增多,清廷眼看无法禁止,就采取了默认态度。道光二十年(1840年),又按照属地原则处置,蒙古人在内地犯法,按照《大清律例》处置。内地人在蒙古地区犯法,按照《蒙古律例》处置。

蒙古地区的立法是由理藩院来执行。清朝在顺治十四年(1657年)颁布了有关蒙古地区的条例,直到嘉庆十九年最后修订完成,共有官衔、户口差徭、朝贡等12卷,共232条法规。而《理藩院则例》则是因为在清朝边疆区域大为扩展的背景下,立法立法工作没有及时跟上,考虑到统治新疆、青海各民族的需求,编纂更大规模的民族区域性法律提上了日程,其以《蒙古律例》为基础,内容上大为扩展,共63卷,总共有法律条文713条,除适用于蒙古地区之外,还适用于藏族、维吾尔族等边疆民族。

而《回疆则例》的纂修则起于嘉庆年间,在纂修《理藩院则例》的过程中,理藩院官员认为,在处理回部事务中,回疆地区积按繁多,应该单开一章,不应该把回部事宜编入《蒙古律》,经过三年多时间的努力,终于编成《回疆则例》,共有8卷134条。详细列举了维吾尔族地区职官的设置、职掌、品阶、休致俸项目。对维吾尔族年班、货币、赋役、贸易、驻军等各项制度都做了全面的规定。

而在西藏,清廷陆续修订了五部重要章程,分别是乾隆十六年(1751年)的《酌定西藏善后章程》、乾隆五十四年(1789年)的《设站定界事宜》、乾隆五十五年(1790年)的《酌议藏中各事宜》、乾隆五十九年(1794年)的《钦定西藏章程》二十九条和道光年间的《酌拟裁禁商上积弊章程二十八条》。尤其是乾隆年间的《钦定西藏章程》二十九条,具有治理西藏的划时代意义,涉及了军队驻防制度、藏中官员补放制度、对外贸易制度,总体上强化了驻藏大臣的权威,大大加强了中央对西藏的统治。

承认少数民地区的传统习惯法

少数民族地区的人民在长期的生产生活中,形成了自己独特的风俗习惯,并进而衍生出本民族的习惯法。如清朝在统一蒙古前,蒙古地区就有自己林林总总的习惯法。比如崇祯十三年(1640年)的《卫拉特-喀尔喀法典》就是其中一个典型。清朝在修订各民族的地方法中,在一定程度上保留、认可了一部分民族习惯法。所谓“国家控驭藩服,仁至义尽,爰按蒙古土俗,酌定律里,以靖边檄”。

在清代制订《蒙古律例》以前,外藩蒙古诸部落早已并入清朝版图,清朝对其习惯法自然有深入的了解,如蒙古律中最普遍的使用牲畜科罚,“凡人因戏过失杀人者,罚给三九牲畜”,这显然就是对旧有习惯法的传承。清廷广泛运用罚牲畜的习惯法原因应该是:一、蒙古族始终以游牧为主要生产生活方式,牲畜是其财产和主要食物来源,罚牲畜足以让牧民肉疼。二、蒙古地区人口及草原承载力极其有限,劳动力十分宝贵,所以用科罚牲畜之刑代替肉刑。

当然,清廷对蒙古习惯法也并非一味迁就,也会对不合理之处加以改造。就比如说在婚姻一事上,清廷觉得蒙古牧民彩礼太重,就以法定形式予以裁减,将彩礼数目固定,超过限额就是违法行为。《清高宗实录》记载:“请酌改蒙古旧习,查蒙古聘妻之礼,马五匹,牛五头,羊五十只,所费甚多,应酌议减省,嗣后蒙古婚姻之礼,准给马二匹,牛二头,羊二十只,再有力不能者,听从减省,违者照追入官。”

而清朝在处理回疆事务的过程中,乾隆皇帝就给出过指导方针,所谓“办理回疆众事务,宜因其性情风俗而利导之,非尽可以内地之法治之也”,一些新疆当地的维吾尔族习惯法在一定程度上得以保留,“有故杀及金刃他物殴毙者,拟缢巴杂尔示众;其误伤及手足伤毙者,准其照回人例赎罪”。

制订专门的宗教法规

藏传佛教为蒙古诸部、藏族深为笃信,藏传佛教事务在整个蒙古、西藏地区行政和司法体系中占有相当大的比重。所以清廷无论是在《理藩院则例》和《蒙古律例》中都设立了“喇嘛事例”和“喇嘛例”,详细规定了蒙、藏地区的藏传佛教事务管理制度,如金瓶擎签制度、喇嘛的定额、升用、品级、服色无所不包。

在新疆,清廷也承认了宗教人士地位,但规定不得干预政治,“回子当阿浑者,止准念习经典,不准干预公事”,其目的很明显就是将回疆的政治和宗教分开,剥夺宗教人士的参政权。

司法制度的一体化趋势随着清朝疆域扩大,清朝的司法管辖权遍及内地和少数民族地区。

建立多级审判制度

清廷就参照内地的经验在边疆地区推行了层级审判制度。清代的司法审理机关有院、司、府、县四级,民人不得越级上告,“凡词讼,惩其越诉,军民陈告词讼,皆自下而上,先赴州县衙门具控”。

对于普通的刑事案件,县一级上报,经过府、司复核,再上报于督抚,督抚审核后,无异议者批复执行。但涉及人命案件,则必须上报“三法司”,就是刑部、都察院、大理寺,然后向皇帝具题:“清则外省刑案,统由刑部核覆。不会法者,院寺无由过问,应会法者,亦由刑部主稿。在京讼狱,无论奏咨,俱由刑部审理,而部权特重。”一般来说三法司刑部占据了主导地位,独操审判权,虽然都察院和大理寺有纠察、驳正的职责,但有具文的味道。

而漠南蒙古也实行三级审判制度。清代对外藩蒙古实行盟旗制度,旗札萨克为初级审判。原告不服,可以上诉到盟,由盟长和札萨克会同审判。再不服,可呈报理藩院审理。而人命大案和死罪犯,札萨克审明之后必须呈报理藩院,再由理藩院和三法司“定拟具奏”上报给皇帝裁决。

边疆民族法律纠纷的区别处理

在具体处罚的运用上,又和内地有一些区别,就比如说内地适用的徒、流之刑,在地广人稀的草原上意义不大,仍然以牲畜为罚。除此之外,对犯罪应罚而无力缴纳,或案情可疑者,可以通过入誓完结。

《大清律例》

再如苗疆地区,除重大人命案要上报刑部,按《大清律》办理,其余民事案件,一律以“苗例”判罚,“罪应论死者,如常法。其自相讼者,以《苗例》科之”。

综上所述,清朝根据“因俗而治”的施政方针,并根据少数民族地区的特点制定的法律条文和司法的“一体化”,对保证多民族国家的统一和巩固起到了非常重要的作用。