在《从文自传》一书中,作为中国赫赫有名大作家的沈从文,回忆了自己的家乡湖南省凤凰县。他写道:

“我就生长到这样一个小城里,将近十五岁时方离开。出门两年半回过那小城一次以后,直到现在为止,那城门我不曾再进去过。但那地方我是熟悉的。现在还有许多人生活在那个城市里,我却常常生活在那个小城过去给我的印象里。”

看得出来,沈从文虽然不能经常回家,但对家乡的印象还是十分深刻的。也许,那就是中国人刻在骨子里的故乡情。

在《从文自传》中,沈从文对他的故乡,作了较为清晰的交代,历史脉络也是较为清晰的。

凤凰县,地处湖南省西部边缘,湘西土家族苗族自治州的西南角,隶属于湖南省湘西土家族苗族自治州。它东与泸溪县接界,北与吉首市、花垣县毗邻,南靠怀化市的麻阳苗族自治县,西接贵州省铜仁市的松桃苗族自治县,地理位置十分重要。

对此,沈从文在自传中说,“民国后便改成了县治,名凤凰县。辛亥革命后,湘西镇守使与辰沅道皆驻节在此地。地方居民不过五六千,驻防各处的正规兵士却有七千。由于环境的不同,直到现在其地绿营兵役制度尚保存不废,为中国绿营军制惟一残留之物”。

1988年5月10日,沈从文因心脏病发作,离开了人世。临终前,沈从文握着爱妻张兆和的手,说:“三姐,我对不起你。”

三姐,是沈从文是对妻子的其中一个爱称。事实上,沈从文这样称呼爱妻,也是有出处的。

1910年9月15日,张兆和出生在一个富商之家,父亲叫张吉友。张吉友不但拥有良田万顷,还培养出了四个才貌双全的女儿。张兆和便是其中的老三。

1932年,张兆和毕业于中国公学大学部外语系。在大学期间,张兆和曾夺得女子全能第一,给人的印象是聪明可爱,单纯任性。

张兆和如此优秀,身边自然不乏追求者。或许是有感于“癞蛤蟆想吃天鹅肉”的灵感,张兆和吧那些追求者都编了号,分别为:“青蛙一号”、“青蛙二号”、“青蛙三号”……

在这个排位中,沈从文还是属于后面的。对此,张兆和的二姐张允和还取笑说,沈从文大约只能排为“癞蛤蟆第十三号”。

很少有人知道,沈从文最终能够抱得美人归,与这位取笑他的二姐张允和是分不开的。这一点,会在后面讲到。

沈从文,1902年12月28日出生于湖南凤凰县,比张兆和小两岁。

那时候,沈从文虽然已经发表了多篇作品,还与胡适、闻一多、郁达夫等人一起被徐志摩列为了约稿作者,但性格上还是有些自卑木讷的。

1929年,沈从文来到吴淞中国公学任教。在这里,沈从文认识了还是学生的张兆和,并成为了众多追求张兆和之一的“癞蛤蟆第十三号”。

沈从文虽然自卑木讷,不敢当面向张兆和表白,但心中的爱火已经被张兆和点燃,无法自然熄灭。于是,他鼓起勇气,给张兆和写了一封情书。

沈从文的爱是热烈的,以至于当时还在学校中流传着一则风言风语,说沈从文因追求不到张兆和要自杀。

在这种情况下,张兆和拿着沈从文的情书去找校长胡适理论,说:“老师总对我这样子。”胡适说:“他非常顽固地爱你。”

听了胡适的话,张兆和说:“我很顽固地不爱他。”

胡适又说:“我也是安徽人,我跟你爸爸说说,做个媒。”张兆和则说:“不要去讲,老师好像不应该这样。”

后来,由于胡适没有干涉这件事情,沈从文写了更多的情书,交给了张兆和。

1930年,胡适离开中国公学后,沈从文也离开了这里,到国立青岛大学执教,也就是国立山东大学的前身。

即使这样,沈从文也没有断绝对张兆和的追求。

后来,沈从文回过一次湖南。只不过,沈从文这次回湖南,并非回家乡探亲,而是在陪同丁玲营救胡也频未果后,护送丁玲母子的。

1932年夏,张兆和大学毕业后,回到了苏州老家。

不久后,沈从文带着一大包西方文学名著,来到张兆和家里。然而,张兆和却不在家。

当时,接待沈从文的,是张兆和的二姐张允和。看到站在大太阳底下的沈从文时,二姐张允和对他说:“你进来吧,有太阳。”

然而,沈从文却没有动身走进去。

见沈从文不进门,张允和又对沈从文说,三妹上图书馆去了,不在家,让他进来等。

听了二姐张允和的话,沈从文有些失落地说:“我走吧。”说完后,沈从文便离开了张兆和的家。

虽然没有见到张兆和,但沈从文却没有对她死心,而是在脑海里充满了一张兆和的影子,想到的都是张兆和迷人的笑容。

后来,张兆和回到家里后。张允和找到三妹,对她说:“你假装用功,明明晓得他今天要来。”

对此,张兆和也没有承认,而是辩解道:“我就是用功,哪晓得他这个时候来啊。”

事实上,张兆和的心早就被二姐张允和看穿了。于是,张允和便让三妹大大方方地把老师沈从文请到家里。

最终,张兆和听从了二姐张允和的意见。

张兆和的态度,增加了沈从文的信心。此外,沈从文对二姐张允和,也非常感激。

后来,在回到青岛后,沈从文立即给二姐张允和写了信,请她帮助自己向张吉友询问了老人家对他们这桩婚事的态度。

在这封信里,沈从文怀着期待的心情,写道:“如爸爸同意,就早点让我知道,让我这个乡下人喝杯甜酒吧。”

得到父亲张吉友“儿女婚事,他们自理”的表态后,张兆和与二姐张允和高高兴兴地来到邮局,准备将他们拟好的电报,发给沈从文。

其中,张允和拟好的电报是:“山东青岛大学沈从文允,很简单。”张兆和的电报则是:“沈从文乡下人喝杯甜酒吧。”

后来,邮局没有收张兆和拟的电报,而是收下了二姐张允和拟的电报。

得到了张兆和与她家人的认可,后,沈从文和张兆和的爱情也有了结果,两人顺利地订了婚。

与沈从文订婚后,张兆和便只身来到青岛,在青岛大学图书馆工作,就近照顾沈从文的生活。

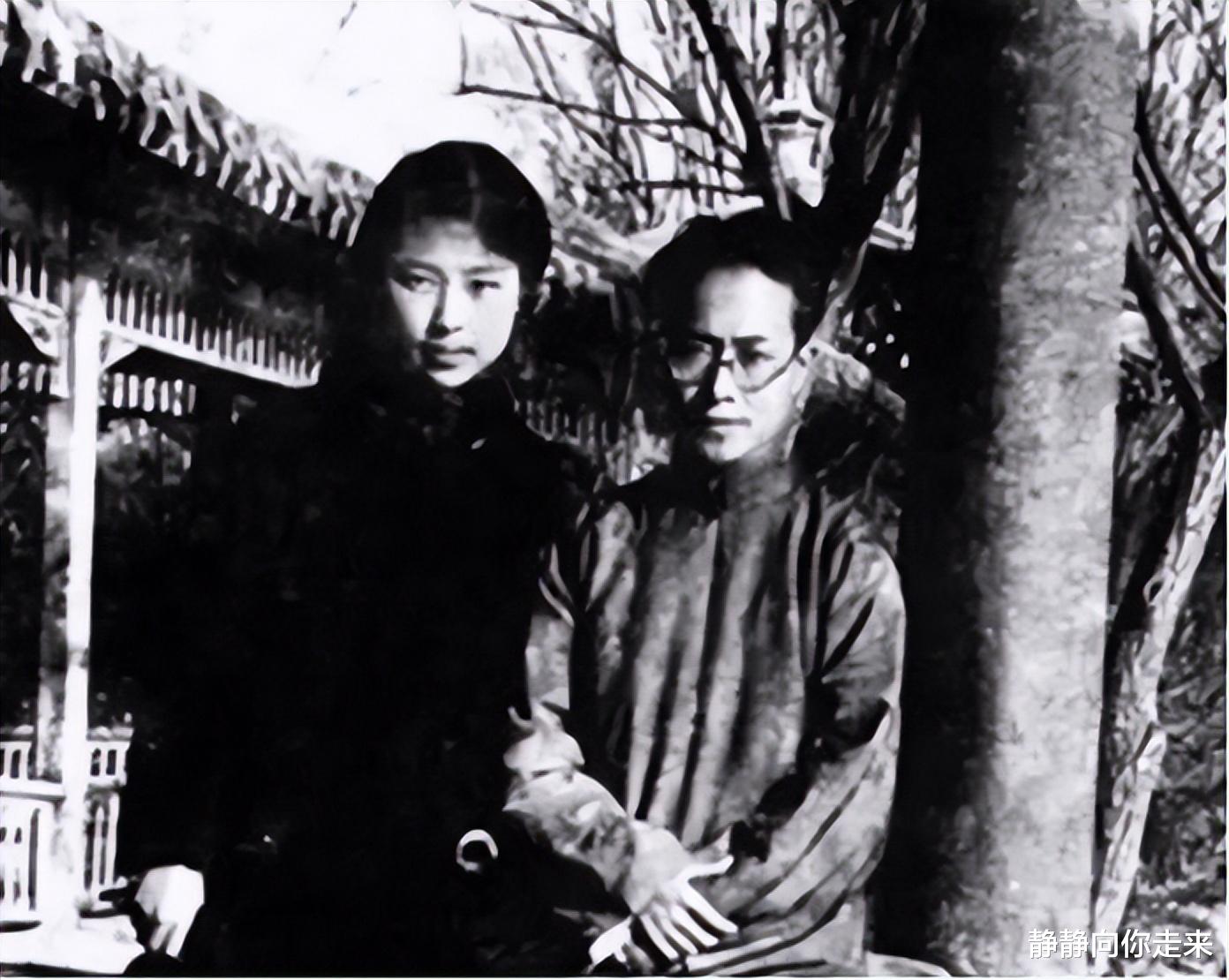

1933年9月9日,在北平中央公园水榭,沈从文与张兆和结了婚。

新婚不久,沈从文因母亲病危,回故乡凤凰探望。当时,沈从文还给妻子张兆和写了一封信。在这封信里,沈从文写道:

“我离开北平时还计划每天用半个日子写信,用半个日子写文章,谁知到了这小船上却只想为你写信,别的事全不能做。”

婚后,在日常生活中,沈从文对爱妻的称呼,大多时候都是“三姐”,有时候也称呼“三三”。

1937年,卢沟桥事变爆发。北平沦陷后,沈从文离开北平一路南下,并于1938年11月,在西南联大中文系,担任了教授。

1943年1月12日,沈从文在返回故乡的途中,路过桃源时,在岸边看到一则寻人启事,感到很有意思。这则寻人启事的内容为:

“立招字人钟汉福,家住白洋河文昌阁大松树下右边,今因走失贤媳一枚,年十三岁,名曰金翠,短脸大口,一齿凸出,去向不明。若有人寻找弄回者,赏光洋二元,大树为证,决不吃言,谨白。”

对于这则寻人启示,沈从文十分赞赏,一连看了好几遍,并连连赞叹道:“写得好!写得好!”

后来,沈从文还把这则《寻人启事》一字不落地抄录下来,誊在稿子上,特意寄给爱妻张兆和,并在信中写道:

“三三,我一个字不改写下来给你瞧,这人若多读些书,一定是个大作家。”

沈从文从文学的角度,肯定了这则寻人启事的水平。

也许,在沈从文生活的那个年代,十三岁的女孩子嫁人是非常普遍的。但的这确也是一个不好的风俗。

毕竟,十三岁的女孩子,在生理上刚刚发育,各方面的功能还不够完善。这样的婚姻,对女孩子来说,无疑是一种伤害。

好在,新中国成立后,这种风俗被新的《婚姻法》禁止,在第4条规定“男二十岁,女十八岁,始得结婚”。

此外,新中国的第一部《婚姻法》,还明确宣布实行婚姻自由、废除包办强迫婚姻、禁止童养媳、实行一夫一妻制,坚持男女平等、保护妇女和子女的合法权益。

后来,沈从文因各种原因,很少又回家的机会。那时候,沈从文对家乡更加思念了,他多次在迷狂状态中,念叨着:“回湘西去,我要回湘西去……”

看得出来,沈从文对湘西老家,有着特别的感情。对于自己的老家,沈从文说:“这(故乡)虽然只是一个轮廓,但那地方一切情景,却浮凸起来,仿佛可用手去摸触。”

此外,在沈从文的笔下,故乡凤凰县是“一个古怪地方!只由于两百年前满人治理中国土地时,为镇抚与虐杀残余苗族,派遣了一队戍卒屯丁驻扎,方有了城堡与居民”。

凤凰县,是民国后改成的县治。

对于凤凰县,沈从文又说,“辛亥革命后,湘西镇守使与辰沅道皆驻节在此地。地方居民不过五六千,驻防各处的正规兵士却有七千。由于环境的不同,直到现在其地绿营兵役制度尚保存不废,为中国绿营军制惟一残留之物。”

由此也可以看出,凤凰县在地理上有着非常重要的战略位置。

沈从文生于斯长于斯,对这里自然有着很深的感情。他说:

“我就生长到这样一个小城里,将近十五岁时方离开。出门两年半回过那小城一次以后,直到现在为止,那城门我不曾再进去过,但那地方我是熟悉的。现在还有许多人生活在那个城市里,我却常常生活在那个小城过去给我的印象里。 ”

因此,沈从文才会在在迷狂状态中,不断地念叨“回湘西去,我要回湘西去……”

那段时间,每次听到沈从文这样说,张兆和的心里便十分难受,眼泪忍不住涌出眼眶。

后来,在妻子悉心的照料和药物治疗下,沈从文逐渐恢复过来。

1988年5月10日,沈从文在北京去世,年86岁。

沈从文去世后,张兆和对人说过这样的话:

“从文同我相处,这一生,究竟是幸福还是不幸?得不到回答。我不理解他,不完全理解他。后来逐渐有了些理解,但是,真正懂得他的为人,懂得他一生承受的重压,是在整理编选他遗稿。过去不知道的,如今知道了;过去不明白的,如今明白了。他不是完人,却是个稀有的善良的人。”

这也是张兆和对她和丈夫沈从文漫长婚姻的结语。