在五代十国的历史上,北汉政权就像一块顽固的牛皮癣,始终粘在山西高原不肯脱落,这个自称"大汉"的割据政权,鼎盛时期辖境不过十州之地,人口不足四十万,常备军仅三万余人,却硬生生扛住了后周世宗柴荣的铁骑和宋太祖赵匡胤的禁军。

北汉自951年立国至979年灭亡,期间历经四主二十八载,这个弹丸小国用实力演绎了什么叫做"弱者的生存智慧"。首先要说的就是北汉的地理优势,北汉东有太行天险,西有吕梁屏障,南控雀鼠谷,北扼雁门关,这种"表里山河"的地理格局,让太原城成为天然要塞。

更绝的是北汉的"焦土防御",每当敌军压境,他们就玩起坚壁清野,不仅烧毁城外粮草,连汾河上的浮桥都要拆得七零八落。赵匡胤969年亲征时,宋军光是修复汾河桥梁就耗费半月,据《续资治通鉴长编》记载,北宋大军当时"军士负土填堑,死者数千"。

但刘崇深谙"借力打力"的生存之道,当即向契丹称侄,换来了辽国每年三十万匹绢的"战略援助",北汉新君即位必向辽国请册封,每次挨打必向契丹求援兵,主打一个低姿态。

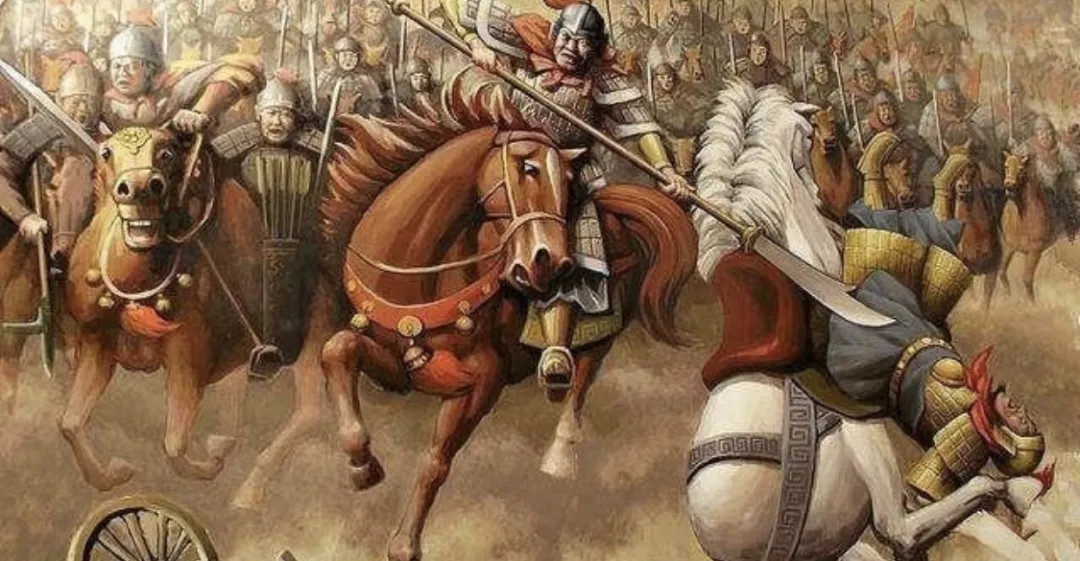

不过,刘崇的这种低姿态也确实获得了丰厚回报:954年高平之战,辽国大将杨衮带着三万铁骑助阵;969年宋军围城,辽国南院大王挞烈率军直插宋军粮道;976年赵匡胤第三次北伐,又是辽国十万援军逼的宋军连夜撤围。

大辽的军力弥补了北汉军力的不足,而北汉又为契丹提供了战略缓冲区,这种共生关系,使得北汉在947-979年间始终保持着特殊的地缘价值。

除了北汉方面的原因,后周和北宋始终啃不下北汉,背后也有自身的战略原因,柴荣时期要应对南唐、后蜀的多线压力,赵匡胤时则奉行"先南后北"的国策,担心陷入北方泥潭。更致命的是中原骑兵短板:北宋初年禁军骑兵不足五万,而辽国动辄能调十万骑南下,这种天然的劣势也让北宋在初期始终难以啃下北汉。