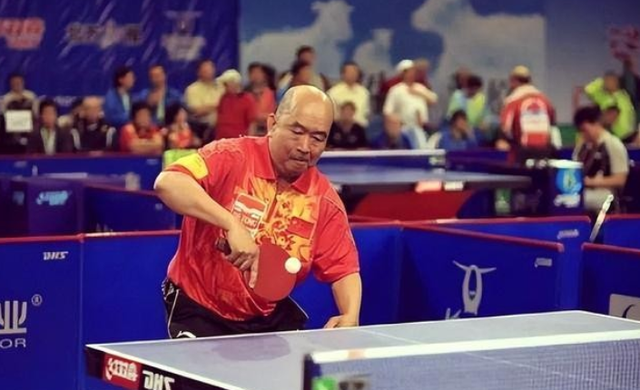

去年九月,一位白发苍苍的老人带着二十六件珍藏多年的物品,回到了广西玉林古定中心小学——他的母校。这些物品中,有他在世界乒乓球锦标赛上斩获的金牌银牌,每一枚都镌刻着一段峥嵘岁月。七十四岁的梁戈亮,虽已满头皱纹、身着鲜红短袖,却依旧精神矍铄,将毕生荣誉无偿捐赠。全校师生齐聚一堂,见证这感人一幕。

梁戈亮如今定居北京,身为北京大学医学部体育教授,他已在此执教二十八年。尽管年事已高,他仍心系体育事业,偶尔在社交平台分享教孩子打球的视频,生活充实而积极。

他的故事,始于1950年的广西玉林。战火初熄的年代,他一岁父母离异,哥哥早逝,与母亲陈雅琴相依为命。陈雅琴十二岁双耳失聪,靠裁缝手艺在纺织厂日夜劳作,省吃俭用攒下七块钱——当时足以换一担米——为儿子买下第一块乒乓球拍。这块球拍,成了梁戈亮梦想的起点。

小学时,他偶遇当地冠军曾传强,第一次握拍便沉醉其中。球台成了他的避风港,母亲的鼓励化作坚实后盾。1964年,十四岁的梁戈亮与曾传强搭档,在地区运动会上夺得双打亚军,次年入选国家青年队,赴京训练。离家那一刻,他泪如雨下:母亲身为失聪寡妇,如何独活?陈雅琴却轻拍他肩头:“去吧,孩子!”——这句话,支撑他走遍天涯。

国家队生涯如同一场马拉松。作为右手横拍削球手,他正手反胶、反手长胶,双面颗粒打法变幻莫测,被队友称为“游击队长”。1971年,第31届世乒赛在日本名古屋举行,新中国首次出征。面对右翼威胁,二十一岁的梁戈亮临危受命,决赛中爆冷击败上届男单冠军伊藤繁雄,助男团夺金。赛后,他向美国副国务卿赠送球拍、传授球技,悄然拉开“乒乓外交”序幕。

斯韦思林杯时隔六年重返中国,周恩来总理赞誉乒乓球为“民间外交的王牌”。梁戈亮未料球拍能打通国门,他只知每一战都为母亲而搏。1963年,陈雅琴确诊癌症,医生断言仅余五年寿命。十三岁的梁戈亮跪在病榻前发誓夺冠,从此将球台视作战场。训练间隙,他自学医理,寄回中药方子;成名之后,母亲病情奇迹般延缓,最终以八十一岁高龄离世,超越预言四十一年。临终前,陈雅琴捐献遗体予医学院,梁戈亮泪中带笑:他终未负母望。

职业生涯中,他连续五届世乒赛斩获六金:1971年男团、男双、混双;1973年混双;1975年男团;1977年男团、男双;1979年混双。亚洲锦标赛上更是豪取三金四银五铜。然而荣耀背后亦有隐痛:1973年男团决赛负于瑞典、1979年憾失冠军,他夜不能寐,却以团队为重,锤炼出更坚韧的心理素质。

1980年,三十岁的梁戈亮退役,携妻女远赴德国汉堡。异乡十八年,他开设体育用品店、传授乒乓技艺,却始终拒绝入籍,坚守中国心。他融合中式意志与德式科学,教导学员:“乒乓之道,在于平衡。”期间一场车祸令他重伤,媒体断言其乒乓生涯终结,他却以半年康复重返球场,坦言:“乒乓是我脊梁,断了它,我站不直。”

1997年,梁戈亮应北大医学部之邀回国,2002年正式受聘教授,创办乒乓球俱乐部。如今七十五岁的他,每周仍授课两次,从基础到战术倾囊相授。女儿在德成家,孙辈透过视频学握拍姿势;妻子相伴海淀,岁月静好。

二十六件捐赠品中,最旧的是他十二岁首贴的胶皮,边缘裂痕用医用胶布修补。他笑言当年穷困,先学修补再学击球。这份质朴与坚韧,贯穿了他从玉林少年到北大教授的传奇人生——乒乓不止是运动,更是连接家国、亲情与时代的桥梁。