以史为镜,可以知兴替,强如石勒,就很喜欢听历史故事,并从这些历史典故中吸取经验教训,再用于实际。但是历史上很多从底层崛起的人物,几乎从未接受过正当教育,却能够在乱局中抽丝剥茧,找到正确的道路,并最终取得一定的成就,甚至在历史上掀起不小的风波。

在中国历史上,出身贫寒、未接受系统教育的领袖人物往往展现出惊人的战略智慧,明太祖朱元璋与太平天国前期实际上的领袖东王杨秀清便是典型代表。这两位草根出身的军事统帅,一个开创了明朝三百年基业,一个几乎撼动清王朝统治,他们的战略大局观形成机制值得深入探究。

青年朱元璋

一、生存压力锻造的实战智慧

朱元璋出身佃户之家,幼年家破人亡,从皇觉寺乞食僧到红巾军士卒的经历,使其战略思维深深扎根于生存实践。至正十六年(1356年)攻占集庆(南京)后,他采纳朱升"高筑墙、广积粮、缓称王"九字方针,展现出与同时代群雄截然不同的战略定力。这种"先固本再扩张"的思路,源于他早年目睹元末军阀"旋起旋灭"的教训。据《明太祖实录》记载,朱元璋常对将领强调:"用兵如医家用药,必先察其虚实",这种朴素的辩证思维正是从无数次生死存亡中淬炼而来。

杨秀清

杨秀清的成长轨迹更为独特。作为岭南山区烧漆、烧炭工出身的文盲,他在金田起义前通过"天父附体"获得话语权。但真正支撑其军事才能的,是1851-1853年间指挥太平军从广西转战南京的实战经验。在永安突围战中,他创造性地采用"声东击西"战术,以弱势兵力突破清军包围圈。这种灵活机动的作战风格,与其说是宗教启示,不如说是底层民众在压迫环境中磨砺出的生存智慧。

但是,朱元璋能够在江淮地区,看到南京才是未来,并果断率军从红巾军的大染缸中脱身,奔袭南京。而杨秀清在太平军进抵武昌,面对北伐中原、西取巴蜀、东进南京三条战略路线,能够果断看出东进战略的长远发展之计,这样的大局观,怎么会出自于一个文盲的决策。想想,是不是很匪夷所思?

这种 “非学院派” 的战略能力,本质是 “问题导向” 的生存智慧与 “趋势判断” 的天赋相结合的产物。

朱元璋从亲兵做起,既要应对内部的派系斗争,又要处理外部的军事冲突。这种 “在夹缝中求生存” 的经历,让他早早懂得 “分化敌人、团结盟友” 的战略,比如对元廷,他先 “高筑墙、广积粮、缓称王”,避免成为元军的首要目标;对其他义军,他先联弱抗强,先打陈友谅,再灭张士诚,每一步都基于 “现实利益最大化”,而非空谈 “反元大义”。

杨秀清虽无系统军事知识,但长期在山林中谋生,养成了 “观察环境、捕捉时机” 的本能。金田起义后,太平军被清军围追堵截,他多次通过 “快速机动” 打破僵局:比如1852年蓑衣渡之战后,太平军损失惨重,他力排众议放弃北上湖南,转而东进湖北,最终攻克武昌(获得大量粮草和兵源);1853年定都天京后,他又迅速发起 “北伐”牵制清军主力和 “西征”夺取长江中游,控制粮道,形成 “以天京为中心,南北呼应、东西联动” 的战略格局,这些决策虽有冒险性,但精准击中了清军 “兵力分散、补给依赖江南” 的弱点。

烧炭工

二、文化嫁接的创造性转化

朱元璋在征战过程中展现出惊人的学习能力。定远文人李善长献上"汉高起布衣"的历史经验后,他立即设立礼贤馆招揽士人。至正二十三年(1363年)鄱阳湖之战前,他深入研究三国赤壁战例,采用火攻歼灭陈友谅六十万大军。明王朝建立后推行的"卫所制"更是融合了蒙古军户制与唐代府兵制的优点,这种"古为今用"的改制思维,证明其已突破农民起义者的局限。

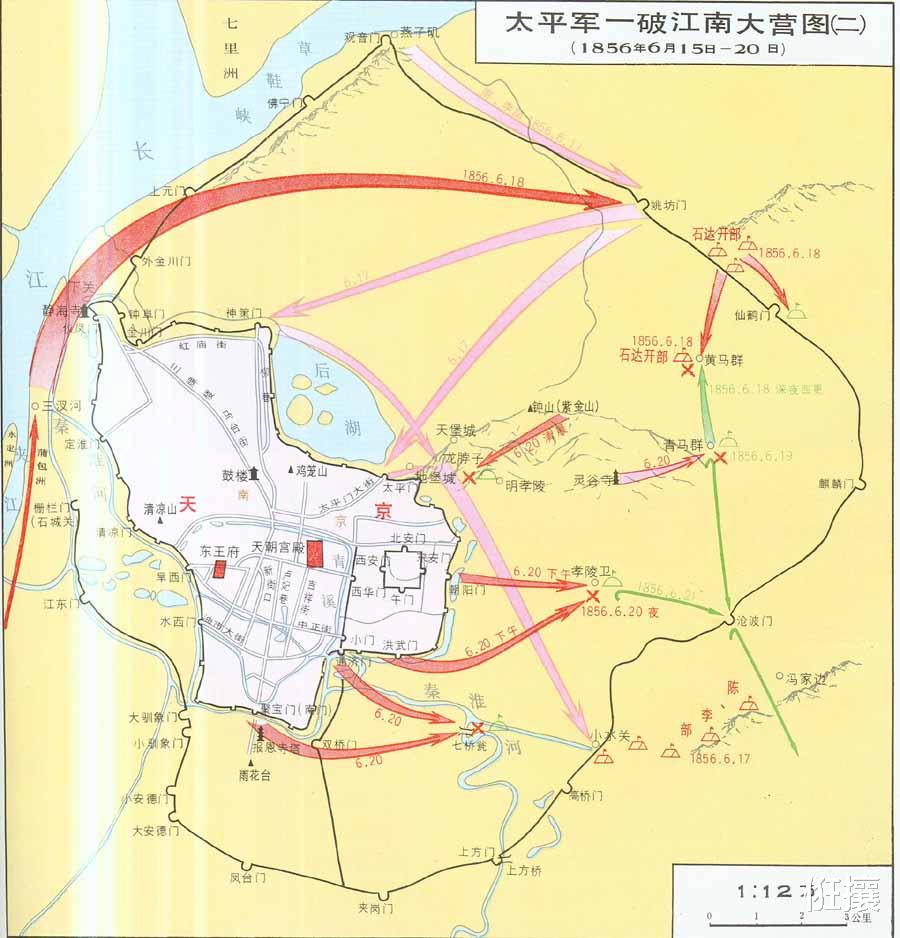

杨秀清的战略学习更具戏剧性。据清方档案《贼情汇纂》记载,他要求文书每日诵读《三国演义》《水浒传》,并从中提炼战法。1856年指挥攻破江北江南大营时,其"围魏救赵"的战术布局明显带有通俗文学烙印。更令人惊叹的是,他主导制定的《天朝田亩制度》尝试将儒家大同理想与基督教平等观念结合,这种文化杂交的胆识远超同时代知识分子。

而且两人虽未接受良好教育,但会用读书人,“未接受良好教育” 不等于 “排斥教育”,更不等于 “刚愎自用”。朱元璋、杨秀清的一大优势,是懂得借助 “有知识的人” 弥补自己的短板,将文人的 “理论知识” 转化为 “战略实践”。朱元璋手下有朱升、李善长、刘基等一大批能人。

朱元璋和文臣

而杨秀清同样笼络了很多失意读书人,如曾水源、罗大纲等,让他们制定 “户籍制度”“赋税制度”,在西征、北伐中,多次听取文人谋士的建议,比如在攻打武昌时,谋士建议 “先攻外围州县,断绝武昌粮道”,杨秀清采纳后,果然顺利攻克武昌;在应对清军 “江南大营”“江北大营” 的围剿时,文人建议 “围魏救赵”,先打杭州,吸引江南大营兵力,再回师破营,杨秀清依计行事,成功摧毁清军的江南大营,解除了天京的直接威胁。

三、组织构建中的系统思维

朱元璋的军事体系建构能力堪称一绝。他首创的"将不专军,军不私将"制度有效防止了唐末藩镇割据的重演,北伐元朝时实施的"三步走"战略(先山东、次河南、最后直取大都)展现出精准的地缘政治判断。在洪武年间推行的军屯制度更实现了"养兵百万不费百姓一粒米"的军事经济学奇迹。

朱元璋统兵

杨秀清在太平天国前期构建的军政体系同样精妙。他创立的"圣库制度"保障了战争资源的集中调配,1853年制定的"北伐、西征、天京防御"三线战略,虽因力量分散最终失败,但这种多线作战的构想本身已体现宏观视野。尤其值得注意的是,他通过"诰谕"系统建立的垂直指挥体系,使太平军在鼎盛时期能如臂使指地调度数十万大军。

四、时势与对手的 “倒逼

战略的 “进化动力”需要在 “生死博弈” 中修正认知,战略不是静态的 “规划”,而是动态的 “调整”。朱元璋、杨秀清的大局观,很大程度上是被 “强敌环伺” 的环境 “逼” 出来的,每一次失误都可能导致灭顶之灾,这让他们必须快速学习、修正判断。

朱元璋从“依附者”到“决策者”,本身就是在对抗中明确了“战略核心”,对陈友谅,朱元璋认清 “实力≠胜势”,以 “稳” 破 “猛”:陈友谅占据长江中游,兵力是朱元璋的数倍,且战船高大,擅长水战。但陈友谅性格急躁、多疑,朱元璋抓住这一弱点,先诱敌深入,再火攻烧船,最终以少胜多。这场胜利让朱元璋明确了 “战略核心”:民心 + 稳定后方>兵力优势,此后他更注重根据地建设,避免像陈友谅那样 “只靠武力扩张”。

对张士诚,认清 “短期利益≠长期生存”,以“快”打“慢”,张士诚占据江南富庶之地,但满足于“割据自保”,对元廷时降时叛,对朱元璋则消极防御。朱元璋看透张士诚“胸无大志、内部腐朽” 的本质,在灭陈友谅后,迅速集中兵力攻打张士诚,且采取“先打外围、再围苏州”的策略,避免张士诚与元廷勾结。这场战争让朱元璋进一步明确“统一战略”:必须消灭所有割据势力,不能留下后患,为后来北伐灭元奠定基础。

朱元璋

杨秀清从“战术家”到“战略家”,在危机中调整“发展方向”,以 “流动作战” 打破 “围堵”,金田起义后,清军调集 “八旗”“绿营” 围堵,杨秀清深知太平军初期兵力弱、根据地不稳,因此不与清军硬拼,而是率领太平军转战广西、湖南、湖北、江西、安徽、江苏,用 “运动战” 拖垮清军(清军补给线长,难以长期跟进),并在转战中不断吸收流民、扩充兵力。

定都天京后,以“攻防结合”巩固“战略支点”,定都天京让杨秀清意识到 “流动作战无法持久”,必须建立“战略纵深”。因此他发起西征,夺取安庆、九江、武昌等长江重镇(控制长江航道,确保天京粮草供应),同时派林凤祥、李开芳北伐(直逼北京,牵制清军主力,减轻天京压力)。这种 “西守北攻” 的布局,虽然后来因北伐军孤军深入失败,但短期内确实让太平军形成了 “长江中下游连成一片” 的优势,展现了他对 “战略支点” 的重视。

杨秀清攻破江北大营

五、时代局限与历史启示

两位草根战略家的缺陷同样具有研究价值。朱元璋晚年诛杀功臣的暴行,暴露了经验型统治者缺乏制度约束的隐患;杨秀清1856年"天京事变"中的惨败,则印证了神秘主义领导方式在现代战争中的脆弱性。但他们的成功证明:战略智慧的本质是对矛盾运动的把握,这种能力既来自书本更源于实践。

当代研究者发现,朱元璋留下的军事批答中充满"避实击虚""以逸待劳"等朴素辩证法,杨秀清指挥函件里频繁出现"审时度势""量力而行"等实用原则。这些战略思维的结晶,与克劳塞维茨《战争论》揭示的军事哲学竟有异曲同工之妙。或许正如王阳明所言:"知而不行,只是未知",真正的战略家从来都是在历史洪流中学会游泳的实践者。

杨秀清统军

六、总结

战略能力的核心不是“知识储备”,而是“认知维度”:传统教育培养的是 “按规则解题” 的能力,而他们面临的是“无规则的生死局”,在这种局面下,“看透人心的能力”“抓住矛盾的能力”“快速调整的能力”“整合资源的能力”,远比“背诵典籍”更重要。

朱元璋和杨秀清等人的“战略大局观”,本质是“从生存中学会生存,从对抗中学会对抗,从失败中学会修正” 的结果。这种“源于现实、用于现实” 的智慧,虽无“学院派”的系统性,却具备“实战派”的精准性。

评论列表