在校园里

总有这样一群身影

他们或许刚结束一天的课程

就匆匆赶往社区

为老人送去温暖

或许周末放弃休息

带着手绘教案走进小学课堂

他们是公益路上的“追光者”

用行动诠释着

“青春不止于课本

更在于温暖他人的每一次奔赴”

今天

让我们一起

走进邓萱萱的公益之路!

邓萱萱

中南林业科技大学涉外学院经济学院2022级金融专业学生。她组建“星火经传志愿服务队”,投身乡村振兴、医院导诊、普法宣传等实践,作为全国井冈山精神宣讲团成员传承红色基因。在社区服务与儿童关爱中践行志愿精神,以热忱担当展现新时代青年风采。

1

在五都岭村埋下志愿种子

2024年1月,她参加政府组织的社会实践活动,第一次走进五都岭村。彼时,村巷空荡,田地荒芜。她跟随乡镇干部来到魏奶奶家中。魏奶奶笑着招呼他们,颤巍巍地从屋梁悬挂的袋子里掏出花生,一颗颗塞到大家手中。花生壳上沾着些许尘土,却颗颗饱满。

握着那袋花生,她心中百感交集。村子的寂静,衬得这份心意“重”如千钧。魏奶奶毫无保留的真诚,像一粒种子,在她心里悄然扎根。

那袋花生,也成为她志愿服务的起点。她明白,真正的帮助不是“送米面油”式的匆匆路过,而是看见、懂得与长久牵挂。于是,她不再满足于简单登记信息,而是蹲下身,帮魏奶奶安装好反诈APP,把紧急联系人逐一设为村委会干部的电话。她深知,对这些守屋老人而言,一份能抵御风险的长久安心,远比一次性的慰问更重要。

2

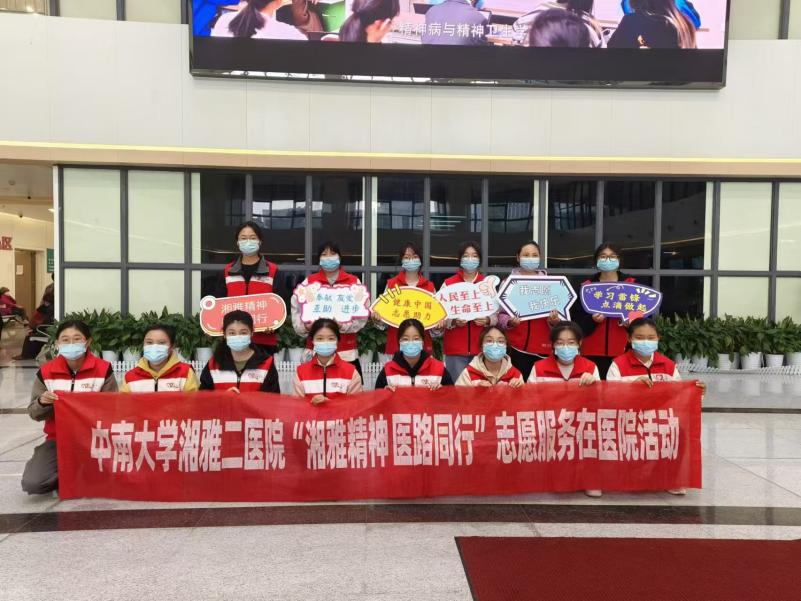

在医院导诊台

她想起老人看病的艰难

源于五都岭村的触动,让她的志愿服务脚步更加坚定、也更为具体。她仿佛带着那份花生的“重量”,走向每一个需要她的地方。

在中南大学湘雅二医院的“门诊导诊活动”中,看到那些拄着拐杖、眼神茫然的老人,她的指引不再是机械的“左转右转”,她会用家乡方言,轻轻扶住老人的胳膊,陪他们走向诊室。这小小的举动,因那份对乡土长辈的共情而充满温度。那袋花生提醒她,服务不仅是提供信息,更是传递一份让人安心的耐心。

3

在宣讲台

她思考如何让红色故事如花生般真挚动人

站在宣讲台上,她总会想起魏奶奶从屋梁取下花生时那双粗糙却温暖的手,最珍贵的东西,往往以最朴实的方式交付。红色精神不该是陈列馆中遥远的历史,而应如那袋花生一般,带着播种者的温热,被人郑重接过、用心珍藏。

于是,她把“坚定信念、敢闯新路”的井冈山故事,转化成一段段饱含血与泪的青春叙事。当她看到台下听众的眼神从好奇转为专注,听到有同学在活动后低声感叹“原来信仰是有重量的”,她便知道,那些曾被高高挂起的精神财富,正被一双双年轻的手真切接住。

4

在社区

她希望知识能像花生一样生根发芽

周末的茶园子书吧里,她给孩子们讲述屠呦呦的故事,带他们把旧纸箱改造成“手工故事盒”。这时,她的思绪总会飘回五都岭村那片荒芜的田地。魏奶奶的花生,是从苦涩土壤中结出的果实。那么,她能否为这些生长在更肥沃“土壤”中的孩子,播下更奇妙的种子?

她讲述科学家的执着,引导孩子们想象远方的天地,正是期盼知识的种子能像那颗花生,在他们心田扎根、萌发,最终长成丰硕的庄稼。

5

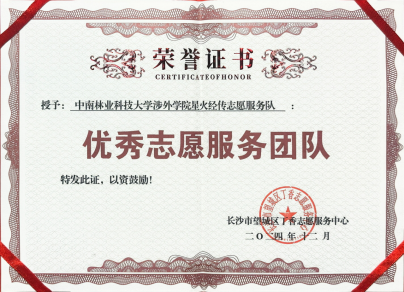

从“我”到“我们” 当星火汇成暖流

那袋花生的重量,也让她意识到,个人的温暖终究有限,真正的改变需要众人同行。这份感悟,催生了“星火经传志愿服务队”。她积极凝聚志同道合的伙伴,把“我”的坚持,变成“我们”的共同事业。

从此,服务借集体之力延伸得更远。在社区与乡村,队员为孩子们开设“七彩假期”课堂;在老年大学,他们为爷爷奶奶的文艺汇演提供助力;从井冈山精神宣讲到日常雷锋故事分享,团队让红色信仰与向善力量传得更广更深。她用实际行动证明,青春最美乐章并非独奏,而是与志同道合者共同奏效的时代和鸣。

公益不是遥不可及的“壮举”

而是无数个微小却坚定的选择

一个人的力量或许像萤火

但当无数萤火汇聚

便能照亮更广阔的天地

愿青年学子都能以他们为榜样

让善意成为习惯

让行动成为信仰

毕竟

青春最好的模样

就是在照亮他人的路上

自己也闪闪发光

点亮推送的“赞👍🏻”和“推荐❤️”

一起分享中南林涉外故事吧!

-中南林业科技大学涉外学院-

-融媒体中心-

-THE END-

供稿 | 社会公益学院

编辑 | 融媒体中心龚诗芮

初审 | 陈琳 蒋婷婷

审核 | 张琳 聂永旺 龚沙

复核 | 社会公益学院

监制 | 党政办公室