《冈仁波齐》观后感之无常:在匍匐中触摸信仰的重量

人的一生,说不清道不明,但总结概括来讲,其实就是不同的经历组成的,所以,我们会不自觉的着相,沉迷其中,无法自拔。稍有慧根之人,便思索解脱之道,但是正因为如此,才会延伸诸多烦恼。反倒不如愚钝之人,啥也不想的好,如此,也算是大智若愚了。

新近刚观看过《冈仁波齐》这部纪录片形式的电影,说句实在话,感触颇深,让我对于佛家,对于人生,有了重新的认识。

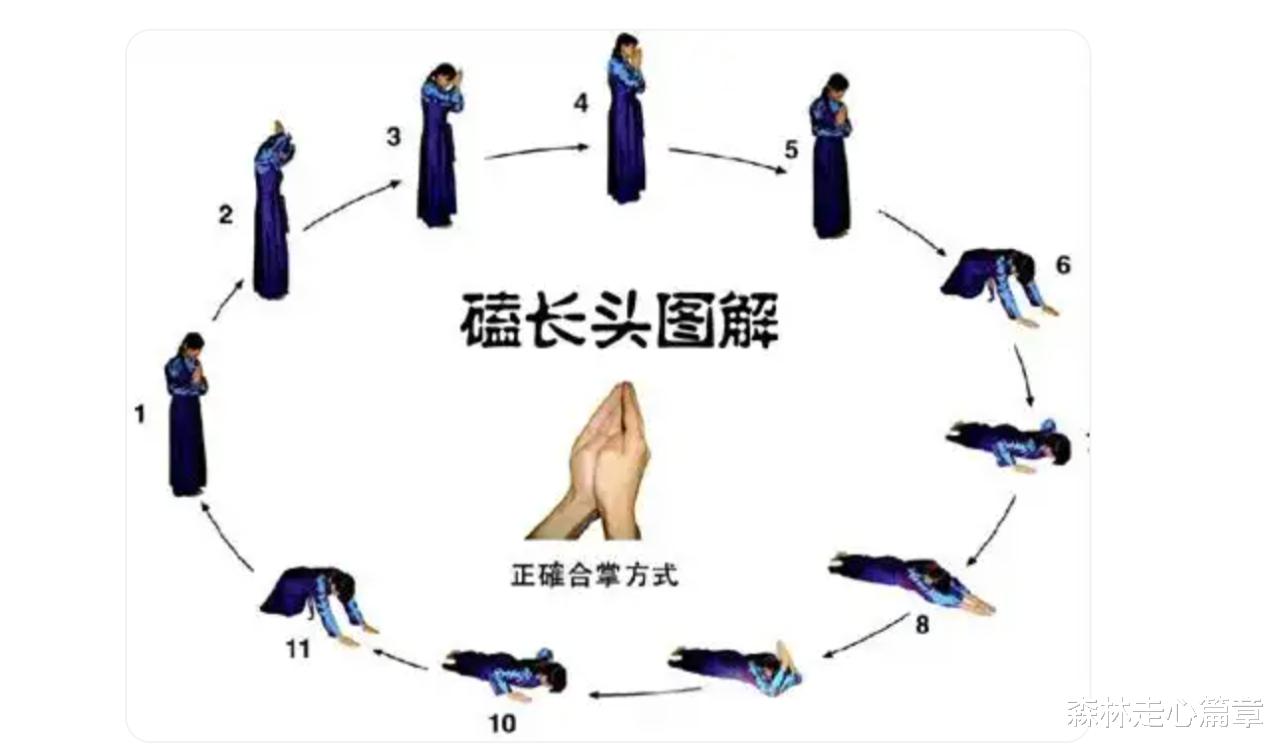

当银幕上的藏民一次次俯身叩拜,额头与大地相触的闷响穿透影院,我忽然意识到,这并非一场简单的观影,而是一次灵魂的叩问。张杨导演用《冈仁波齐》撕开了现代人精神世界的裂缝,让我们在藏民们长达2500公里的朝圣路上,窥见了信仰最原始的模样。

一、去戏剧化的真实:消解后的信仰本相

影片摒弃了传统叙事中跌宕起伏的戏剧冲突,转而以近乎白描的手法记录朝圣者的日常。当尼玛扎堆的队伍在暴雪中推着抛锚的拖拉机前行,当次仁曲珍挺着孕肚完成第999次叩拜,当杨培在冈仁波齐脚下安详离世,这些场景没有刻意渲染的悲壮,却因真实而更具震撼力。导演张杨曾坦言:“这是一部经过设计和编排的剧情片,但更是一部采风式的真实记录。”这种矛盾的创作理念,恰似朝圣者手中磨损的围裙——既有人为的痕迹,又浸透了岁月的真诚。

影片中屠夫旺堆的转变极具象征意义。这个因杀生而背负罪恶感的男人,在朝圣路上第一次为蚂蚁让路时,颤抖的双手暴露了他内心的挣扎。当他说出“我杀了太多牛,心里难受”时,镜头没有聚焦在他流泪的脸上,而是定格在他沾满血污的围裙上。这种去戏剧化的处理,让信仰不再是空中楼阁,而是落地为具体的忏悔与救赎。

二、身体叙事:疼痛中的精神超越

在海拔5000米的极端环境中,朝圣者的身体成为最诚实的信徒。皴裂的膝盖、肿胀的额头、冻裂的手指,这些身体创伤不是苦难的符号,而是通向神圣的密码。人类学家布莱恩·特纳指出:“宗教实践中的身体既是规训对象,又是超越性体验的媒介。”当尼玛扎堆穿越米拉山口时膝盖渗血仍继续朝拜,当次仁曲珍产后仅休养数日便重新叩拜,这些场景揭示了一个残酷的真相:信仰需要以肉身为祭品。

影片中最具冲击力的身体叙事,莫过于杨培的死亡。这位终身未娶的老人,在冈仁波齐脚下安详离世后,没有哭泣与哀痛,只有喇嘛的诵经声和盘旋的秃鹫。藏学家图齐的解读在此得到印证:“藏传佛教将身体视为‘五大元素’的临时聚合,其破损本质是勘破我执的必经之路。”当杨培的尸体被白色哈达包裹,积雪覆盖的皱纹与天葬台的鹰鹫形成终极身体叙事——肉身的消逝恰是信仰永存的明证。

三、时空构筑:轮回中的永恒追问

影片采用线性叙事结构,却通过时空的巧妙处理构建出多重隐喻。11位朝圣者加上新生婴儿的12人组合,暗合藏历一年的月份,象征着圆满与轮回。当队伍穿越四季更迭,从芒康的春雪走到冈仁波齐的秋阳,时间不再是线性流逝,而是成为信仰的见证者。

空间的处理同样充满深意。朝圣者既在318国道的柏油路上叩拜,又在拉萨工地打工挣钱,这种“神圣”与“世俗”空间的交织,打破了传统朝圣题材的浪漫想象。影片结尾处,队伍在雪山脚下渐行渐远,转山尚未开始,这种未完成的姿态恰恰暗合了修行的本质——朝圣不是终点,而是永无止境的精神跋涉。

四、文化镜像:他者视角下的自我审视

当都市观众为朝圣者的虔诚落泪时,是否也该反思:我们是否正在用“游客心理”消费他者的信仰?影片中朝圣者对昆虫的礼让、对陌生人的无私帮助,这些被我们称为“纯粹”的行为,实则是他们日常生活的自然流露。正如复旦大学人类学研究所指出的:“在藏族的世界观里,宗教与日常生活密不可分,朝圣不是逃离现实的途径,而是回归本真的方式。”

这种文化差异的碰撞,在影片中具象化为拖拉机与汽车的并置。当朝圣者的身体与钢铁碰撞发出闷响,当传统朝圣方式遭遇现代交通工具,这种隐喻直指当代社会的精神困境——我们是否也在用科技与效率的外壳,包裹着日益空虚的灵魂?

现在我们经历每日清晨阳光仿佛依然照在额头上。那些匍匐前行的身影,那些血迹斑斑的围裙,那些没有答案的追问,都在提醒我们:信仰不是遥不可及的圣殿,而是存在于每一次俯身叩拜的真诚中。

当我看到影片中长者杨培在转山过程中悄然消亡,其他人很平静的接受,而后请喇嘛为其念经超度,在天葬台进行最后的施舍,以身饲鹫,我就很纳闷。藏族同胞不凡啊,或许这就是修行的意义。当面对亲人弃世,大部分人都是悲伤,无法做到安然,但是对于藏人而言,习惯了无常,也因为是在神山脚下,所以能够早登极乐,所以是幸运的。说句心里话,看到这个片段,也为我解开了心结(今年3月份,大表哥意外坠亡,安葬在我们村口。每每忆起他,内心之不舍和眷恋以及悲伤萦绕心头。往日欢笑,以及一同跑步去地里的场景仿若昨日。可是,这一切都一去不复还,我心里始终无法接受。甚至于在家跑步我都不敢跑到村口位置,就怕想起他。用佛家的话讲,我这是着相了,但是真的没办法跳出来。自打看了影片中杨培去世,其他人安静的为他准备后事,而后超度,继续前行朝圣,我彷佛经过开示,一下子就觉悟了。也因为大表哥的驾鹤西去,让我明白了世事无常的具像化。这个世界上没有什么是一成不变的,也没有永恒,我们修行人所追求的解脱,其实就是修心的境地,是对无常的心理建设。尤其是对于生命的消亡,我认为,做好死亡心理建设是很有必要的。不然,就会着相,以至于沉沦,痛苦不堪,身处水深火热之中,苦苦挣扎)

在此,为大家推荐一下,希望你可以静下心来观看一番。影片里的生与死就是这样简单、平淡,像世间一个又一个轮回,朝圣队伍一行之中演绎了生老病死的全过程。

在这个信仰缺失的时代,《冈仁波齐》如同一面镜子,照见了我们精神世界的荒芜,也指明了重生的可能——或许,真正的朝圣,始于放下对终点的执着,转而珍惜脚下的每一步。

2025年10月14日星期二 21:42 乙巳蛇年八月廿三 晴转多云 于北京市大兴区高米店北