那个我们都曾搞砸过的“表达时刻”

“会说话”,这三个字,在我们的文化语境里,长期以来被污名化了。一提起它,很多人脑子里浮现的,要么是饭局上油嘴滑舌、把黑的说成白的“人精”,要么就是办公室里见人说人话、见鬼说鬼话的“马屁精”。我们一边鄙视这种“虚伪”,一边又在社交中感到力不从心,陷入一种拧巴的困境。

但今天,我想为“会说话”正个名。

真正的高情商沟通,压根不是教你诈,不是让你去当一个口是心非的演员。恰恰相反,它是一门关于“诚实”和“慈悲”的艺术。它是一场由内而外的修行,最终目的是为了让你活得更通透、更自由、更幸福。它带来的好处,也远不止是让你“混得好”那么简单,而是像剥洋葱一样,层层递进,直达你生命的核心。

这篇文章,咱们不搞那些速成的“职场话术”,那玩意儿治标不治本。我们就想踏踏实实地,深扒一下“好好说话”这件事,到底能给咱们的个人生活,带来哪些红利。

和自己的“24小时在线杠精”和解

你有没有过这种体验?一天下来,明明没搬砖也没耕地,却感觉身体被掏空。为啥?因为你的大脑,一直在高强度地上演“内心戏”,自己跟自己打辩论赛,而且你永远是输得最惨的那个反方。

“天啊,我刚才在会上那个提议是不是特傻?领导看我的眼神都不对了,大家肯定都在背后笑我。”

“完了完了,朋友圈忘了屏蔽新同事,他看到我周末去蹦迪的照片,肯定觉得我是个不靠谱的人。”

“我怎么就这么没用,减肥计划又失败了,连这点自制力都没有,活该是个胖子。”

我们的大脑,好像就是“戏精”兼“杠精”。它最擅长的事,就是用“灾难化思维”的放大镜,把一粒芝麻大的小事,放大成一场末日级别的灾难。而高情商沟通的第一个,也是最根本的受益者,恰恰不是别人,而是你自己。它教你做的第一件事,就是让你内心那个24小时在线、喋喋不休的“杠精”消停会儿,学会跟自己好好说话。

给内心的“差评师”放个假

美国心理学家克里斯汀·内夫博士提出的“自我关怀”(Self-Compassion)理论,是饱受“内心差评师”折磨的现代人的福音。她发现,一个人心理是否健康,很大程度上不取决于他有多成功,而取决于他如何对待搞砸了事情、不完美的自己。

“自我关怀”不是让你自恋,也不是让你摆烂,它是一种温暖而有力的生活态度,包含三个核心要素:

善待自己(Self-Kindness): 想象一下,你最好的朋友失恋了,或者搞砸了一个重要的项目,你会指着他的鼻子骂“你这个废物!活该!”吗?大概率不会。你会给他安慰,说:“没关系,都会过去的,这不是你的错。” 善待自己,就是用这种态度对待你自己。

共通人性(Common Humanity): 这是对抗“羞耻感”的解决方案。当你觉得自己是世界上唯一一个把生活过得一团糟的傻瓜时,共通人性的智慧会提醒你:犯错、失败、痛苦、不完美……这些是人类出厂设置里就带的“标配”,不是你一个人的“bug”。

静观当下(Mindfulness): 这是一种不带评判地观察自己念头和情绪的能力。它不是让你压抑情绪,也不是让你沉溺其中,而是像一个好奇的科学家一样,看着情绪的潮水涌来,对自己说:“我看到‘愤怒’来了。‘焦虑’来了。” 你只是看着它,不跟它打架,你会发现,情绪就像天气,来了,自然也会走。

咱们的文化,从小教育我们要“严于律己”“闻过则喜”,这当然是美德。但很多时候,我们矫枉过正,把“严于律己”搞成了“自我霸凌”。而一个懂得和自己“好好说话”的人,就学会了如何给那个苛刻的“差评师”放假。

说到这方面的大宗师,我第一个想到的,依然是那位乐观的“顶流文豪”苏东坡。他的一生遭贬谪,行程路线从北到南,从繁华到蛮荒。这要是换个心理素质差点的,不是抑郁就是琢磨着怎么写举报信。

可苏轼不。他跟自己沟通的方式,简直是“自我关怀”的典范。

被贬到黄州,工资停发,穷得叮当响。他没怨天尤人,而是启动了“善待自己”模式,跟自己说:“没关系,这里的猪肉便宜得跟不要钱似的,正好我厨艺不错,研究下怎么做才好吃。” 于是,一道抚慰了无数吃货灵魂的“东坡肉”就这么诞生了。

后来又被一脚踢到当时还是“天涯海角”的海南岛,缺医少药,语言不通。他又启动了“共通人性”和“静观当下”模式,写下“我本海南民,寄生西蜀州”的诗句,跟自己说:“别把这当贬谪,就当是回老家了嘛。这里的风景也不错,正好可以静下心来写写东西。” 他还发现了当地的生蚝特别肥美,研究出了“烤生蚝”的吃法,并写信给儿子开玩笑说:“千万别告诉朝里那帮政敌,不然他们抢着要被贬到这儿来跟我抢生蚝吃。”

他通过和自己的幽默对话,把一场场人生的“事故”,过成了一档“舌尖上的流放”。这种强大的自我沟通能力,让他内心世界永远阳光普照、百毒不侵。

在“刺激”和“回应”之间,造一个“空间”

纳粹集中营的幸存者,伟大的心理学家维克多·弗兰克尔,在他那本薄薄却重如生命的小书《活出生命的意义》里,写下了一句被后世无数人奉为圭臬的话:

“在刺激与回应之间,有一个空间。在那个空间里,我们有力量去选择我们的回应。我们的选择里,蕴含着我们的成长和自由。”

这句话,把人从“情绪的奴隶”解放为“情绪的主人”。

我们来把它翻译成大白话。举个生活中的例子:

你在家庭群里分享了一条你觉得很有趣的新闻(这是刺激)。你七大姑八大姨里的某位亲戚,突然在下面评论了一句:“天天看这些没用的,有空不如多看看书考个证!”(这也是刺激)。

你的本能回应可能是:瞬间上头,怒火中烧,立刻噼里啪啦打出一大段话怼回去:“我看不看关你什么事?你家孩子考上了吗?!” 结果,你气得半天吃不下饭,还被你妈打电话教育了一顿。

但弗兰克尔告诉我们,从你看到那句评论(刺激)到你打字回怼(回应)之间,其实可以有一个几秒钟的“空间”。在这个宝贵的空间里,一个高情商的人会做什么呢?他会按下“暂停键”,然后启动内心的小剧场:

觉察(Notice): “OK,我感觉我的血压正在升高,心脏砰砰跳,很生气,感觉被冒犯了。”

思考(Think): “等一下,我回怼的目的是什么?为了让她闭嘴?为了证明我是对的?好像都达不到。结果只会是大家撕破脸,我妈夹在中间难做人。这值得吗?”

选择(Choose): “那我有没有更好的选择?有。A. 不回复,直接无视,让她自说自话。B. 回复一个笑脸表情,表示‘已阅,不辩’,用幽默化解尴尬。C. 私聊她,真诚地问问她为什么这么说(如果你真的很有耐心的话)。”

最终,你选择了回复一个“😂”的表情,并配文:“收到!下次一定!” 于是,一场即将爆发的冲突,就这么被你云淡风轻地化解了。你不仅保住了家庭和睦,更重要的是,你保住了自己接下来半天的好心情和宝贵的能量。你,成了自己情绪的主人。

美国历史上最伟大的总统之一,亚伯拉罕·林肯,就是玩转这个“空间”的绝顶高手。他有个著名的习惯,叫写“愤怒信”(Hot Letters)。当他对某位将军的愚蠢指挥或某位政客的无理攻击感到怒不可遏时,他会立刻坐下来,用最尖刻、最严厉的词语,把对方骂得狗血喷头,写成一封信。

写完之后呢?他感觉爽多了。然后,他会把这封信叠好,签上名,放进抽屉里,并在信封上写下:“一封未寄出的信,永不。”

这个行为,就是创造“缓冲地带”的完美示范。写信的过程,是他在激烈情绪下的“本能回应”,但他给了自己一个“不寄出”的理性选择空间。他知道,把信寄出去,除了能让他痛快一时,只会让事情变得更糟。通过这种方式,他既尊重和释放了自己的情绪,又做出了最理性的决策。

学会利用这个“刺激与回应之间的空间”,你就能过滤掉生活中90%以上的无谓纷争和情绪内耗。

让你的人际交往变成“滋养品”

搞定了和自己的关系,我们再来看看和别人的关系。哲学家马丁·布伯在他的名著《我与你》中,把人际关系分成了两种:“我-它”(I-It)关系和“我-你”(I-Thou)关系。

在“我-它”关系里,你把对方当成一个实现你目的的工具或物件。比如,你对孩子好,是为了让他考高分给你长脸;你对伴侣好,是为了让他给你提供情绪价值。这是一种功利性的、物化的关系。

而在“我-你”关系里,你把对方当成一个和你一样平等、完整、独一无二的生命来相遇。你不带任何目的,只是纯粹地看见他、理解他、接纳他。这是一种灵魂的连接。

高情商的沟通,最神奇的地方就在于,它能创造出无数“我-你”的瞬间。它是一座桥梁,能把你这座孤岛,和别人的大陆连接起来,让你在人际关系里,感受到源源不断的温暖和滋养。

一套看见彼此“需要”的温柔语言

美国心理学家马歇尔·卢森堡博士(Marshall Rosenberg)开创的“非暴力沟通”(Nonviolent Communication, NVC),是改善一切人际关系的“操作手册”。它不是让你变得软弱,而是教你用一种既诚实又有力的方式,来表达自己,同时倾听他人。

很多人际冲突,都源于我们的“暴力沟通”。这种“暴力”不一定是打骂,更常见的是指责、评判、比较、说教。比如:“你怎么老是迟到!”“你从来都不关心我!”“看看别人家的孩子!”

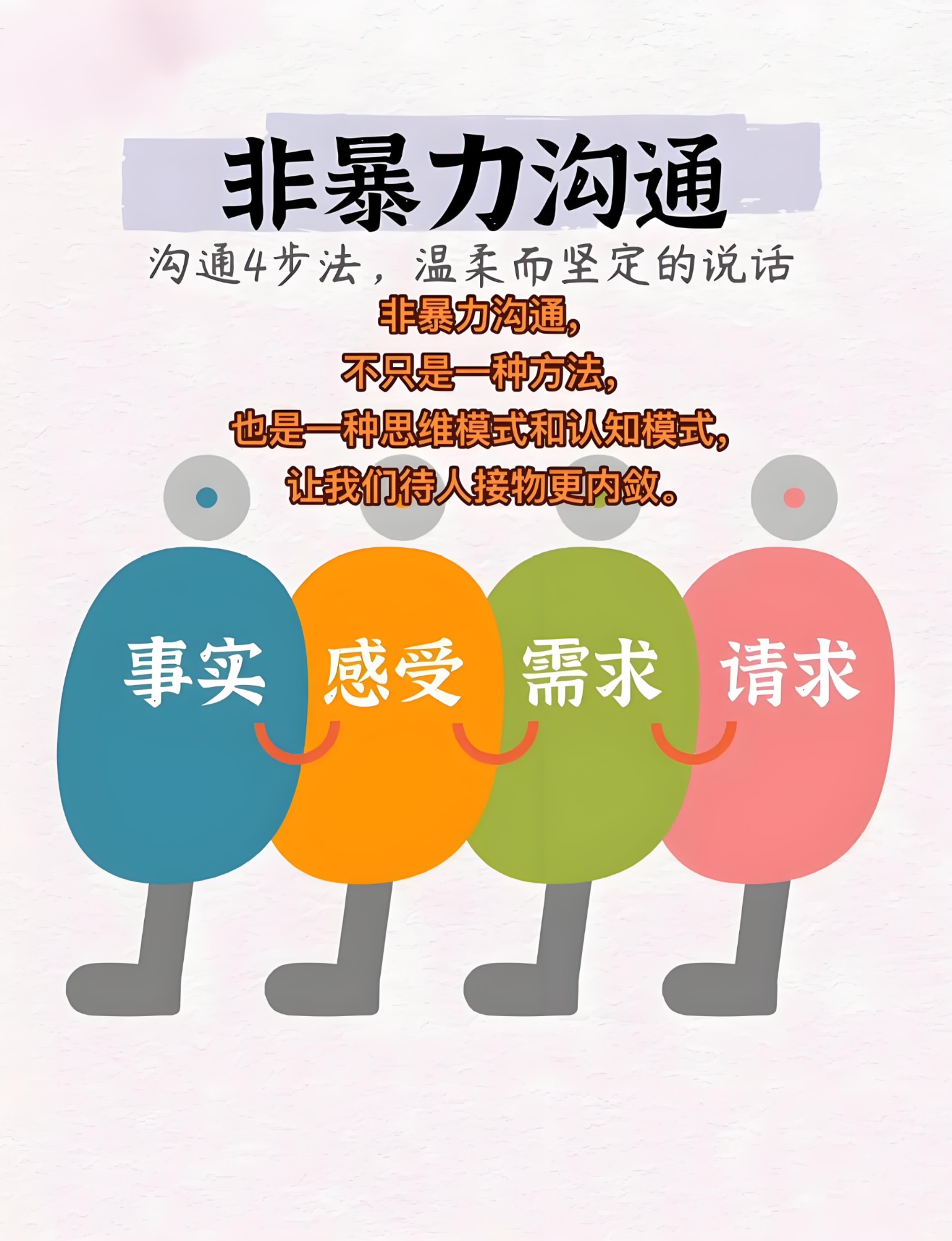

而非暴力沟通,则提供了一个神奇的四步公式:观察(Observation)、感受(Feeling)、需要(Need)、请求(Request)。

我们来看一个常见的夫妻吵架场景:

暴力沟通版本:

A:“你又把脏袜子扔在沙发上!跟你说过多少次了!你眼里还有没有这个家?!”(指责+夸大)

B:“我上了一天班累死了,扔个袜子怎么了?你就知道叨叨,烦不烦!”(辩解+反击)

非暴力沟通版本:

A:(深吸一口气)“我看到(观察)沙发上有两只你换下来的脏袜子。我感觉有点烦躁和不被尊重(感受),因为我非常看重(需要)我们共同空间的整洁和舒适。你以后把换下来的袜子直接放进洗衣篮里吧!(请求)”

你看,后者是不是听起来舒服多了?它没有指责,只是陈述事实;它表达了自己的感受,而不是攻击对方;它揭示了感受背后的深层需要,让对方明白你为什么会在意;最后,它提出了一个具体的、可执行的请求,而不是命令。

这套语言的魔力在于,它把对话的焦点,从“谁对谁错”的权力斗争,转移到了“我们如何能更好地满足彼此的需要”的合作模式上。当你开始用“需要”这个词来思考时,你会发现,所有人的负面行为背后,都有一个未被满足的美好需要。那个指责你的伴侣,需要的可能是“尊重”和“体贴”;那个哭闹的孩子,需要的可能是“关注”和“安全感”。

当然,刚开始用这套公式可能会有点生硬,像个机器人。但它的精髓,不在于死记硬背,而在于内化那种“先处理心情,再处理事情,透过行为看需要”的思维模式。

比“讲道理”高级百倍的超能力

前面说的是关于“表达”。而沟通的另一半,更重要的一半,是“倾听”。

我们这个时代,信息爆炸,最不缺的就是“建议”和“道理”。但我们内心最渴望的,往往不是这些,而是“被理解”。人本主义心理学大师卡尔·罗杰斯,一辈子都在研究人与人之间如何建立深度连接。他得出的结论是:真正的疗愈和连接,来源于“共情式倾听”。

啥叫共情?它不是简单地说一句“我理解你”,然后紧跟着一个“但是你应该……”。真正的共情,是暂时放下你自己的评判、建议和世界观,试着穿上对方的鞋子,走一走他走过的路,用他的眼睛去看世界,感受他的喜怒哀乐。

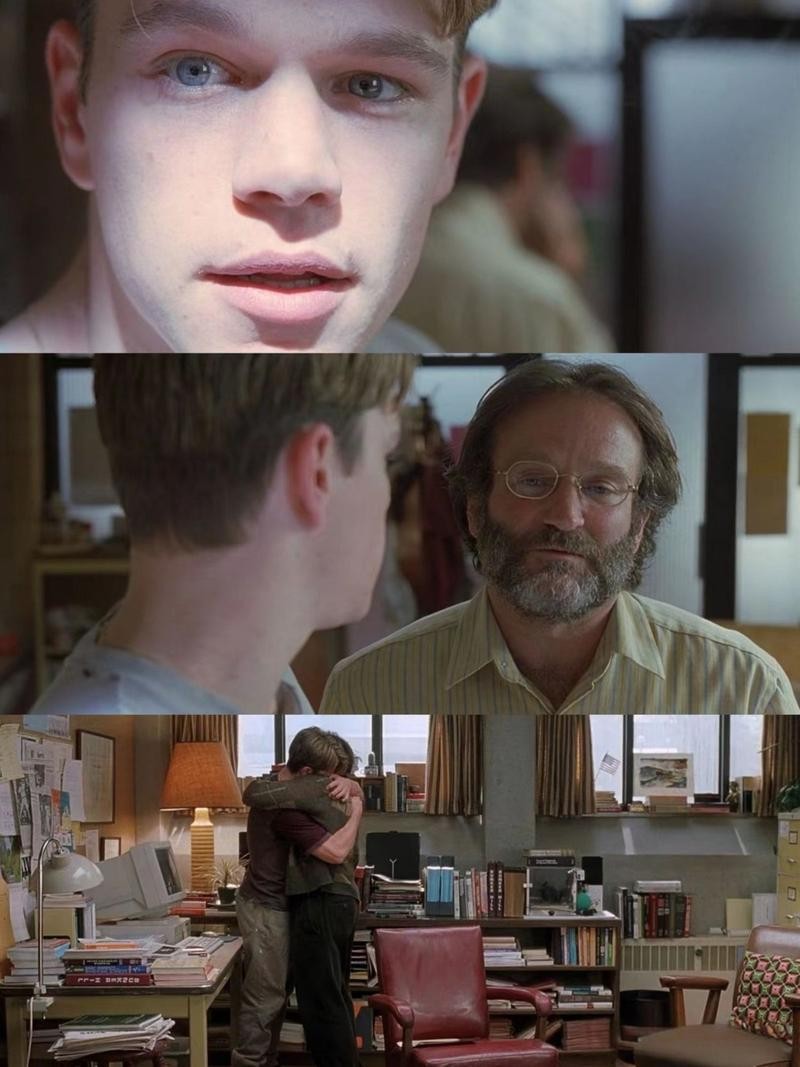

电影《心灵捕手》里,罗宾·威廉姆斯扮演的心理医生肖恩,为我们上演了教科书级别的一幕。面对那个用数学天才和叛逆言语把自己武装成刺猬的少年威尔,肖恩没有跟他比谁更聪明,也没有给他灌任何心灵鸡汤。

在一次咨询中,他拿着威尔童年被严重虐待的档案,眼神里充满了悲伤和理解。他没有分析威尔的童年创伤,也没有说“你要向前看”。他只是反复、温柔而坚定地对威尔说:“It's not your fault.”(这不是你的错。)

第一遍,威尔不屑地说:“我知道。”

第二遍,威尔开始烦躁。

……

当肖恩说到第五、六遍的时候,这个天才少年所有的心理防线瞬间崩塌,他扑到肖恩怀里,哭得像个迷路的孩子。

为什么这句简单的话有如此巨大的魔力?因为它背后,是百分之百的共情。肖恩那一刻,完全进入了小威尔的内心世界,感受到了那个被打得遍体鳞伤、却一直认为是自己不够好才会被虐待的孩子的无助和自责。他替那个孩子,说出了他最渴望听到、却从未有人对他说过的话。这句话,像一把钥匙,瞬间打开了威尔锁了二十年的心牢。

在我们的日常生活中,共情的力量同样巨大。你的伴侣跟你抱怨工作累,他(她)想要的,可能真的不是你条理清晰的“1、2、3”解决方案,而是你一个温暖的拥抱,加上一句:“亲爱的,听你这么说,感觉你今天肯定特别累,也受了不少委屈吧。辛苦你了。” 这句话,比一百条“你应该这样那样”的建议,都更能抚慰人心。

一个会共情的人,就像一个“行走的充电宝”。家人跟他相处,会觉得安心;朋友跟他聊天,会觉得被治愈。这样的人,身边怎么会缺少温暖和真情呢?

“精准赞美”和“体面道歉”

美国心理学之父威廉·詹姆斯说过:“人性最深层的渴望,就是被认可。”

但我们大部分人的赞美,都太“批发”了。“你真棒!”“你好厉害!”“美女/帅哥!” 这种赞美听多了,就像喝白开水,不解渴,甚至让人觉得敷衍。会说话的人,他们的赞美都像“私人定制”,带着放大镜,能精准地夸到对方的心坎里。

晚清名臣曾国藩,日理万机,但他批阅下属的公文时,从不敷衍。如果觉得写得好,他不会简单地写个“阅”或“好”。他会用红笔,把文章里写得最精彩的句子或段落圈出来,旁边写上批注,比如“此句最佳!”“此论甚是,切中要害!”“此段描写,如在目前!”

你设身处地地想一想,如果你是那个下属,看到领导这样细致的批复,心里会是什么感觉?那是一种被真正“看见”和“认可”的巨大鼓舞。你不仅知道自己被肯定了,还清楚地知道自己好在哪儿,下次该往哪个方向努力。

这种具体的赞美,才是有力量的。它的公式很简单:具体行为 + 你的感受 + 对对方的积极评价。

空洞的赞美: “老婆,你真好。”

精准的赞美: “老婆,我今天加班回来,看到你已经把热腾腾的饭菜做好了,还煲了我最爱喝的汤(具体行为),我心里一下子就觉得特别温暖,一天的疲惫都烟消云散了(你的感受)。你总是这么体贴,能娶到你真是我的福气(积极评价)。”

你看,后者是不是更能让人心花怒放?

说完赞美,我们再来说道歉。

最常见的错误,就是在道歉后面加个“但是”,这在心理学上叫“自我辩护”。“对不起,我昨天不该对你发火,但是你也知道我当时压力有多大……” 这个“但是”一出来,前面所有的歉意都烟消云散了,道歉秒变甩锅大会。

心理治疗师哈里特·勒纳在她的著作《你为什么不道歉》里指出,一个真诚、有效的道歉,应该只关乎你的行为给对方带来的影响,不找任何借口。

一个满分的道歉应该是这样的:

明确承认错误: “对不起,我昨天在朋友面前对你说话的语气太冲了,让你下不来台。”(说具体行为)

表达对对方感受的理解(共情): “我后来想了想,我那么做肯定让你感到特别尴尬和难过。换成是我,我也会非常生气的。”

承担责任,并提出弥补或承诺: “这完全是我的错,我不该把工作上的情绪带回家。我保证以后会注意。为了表示我的歉意,这个周末我们去看你一直想看的那部电影,好吗?”

一个敢于这样真诚道歉的人,其实是在用行动向对方传递一个信息:这段关系,比我个人的面子和自尊更重要。 这样的关系,就算偶尔经历风雨,也能很快修复如初。

叙事疗法

现代心理治疗有一个非常迷人的流派,叫做“叙事疗法”(Narrative Therapy)。它的核心观点石破天惊:困住一个人的,从来不是事实本身,而是他对自己经历的“诠释”和“讲述”这个“故事”。

换句话说,你的生活质量,不取决于你经历了什么烂事,而取决于你选择“如何讲述”这些烂事。

举个例子:两个人同时被公司裁员了。

编剧A的故事版本(问题饱和的故事): “我真是个彻头彻尾的失败者。公司不要我了,我快四十岁了,上有老下有小,我的人生完蛋了。” 在这个故事里,他是无助的“受害者”,未来一片灰暗,每一步都是下坡路。

编剧B的故事版本(重新建构的故事): “这次被裁,对我确实是个不小的打击。但说实话,那份工作我已经干得没什么激情了。这也许是个机会,让我停下来好好想想,我到底想做什么。而且公司给了不错的补偿金,正好可以让我去学点新技能,或者尝试一下我一直想做的副业。” 在这个故事里,他是迎接挑战的“探索者”,未来充满了新的可能。

看到区别了吗?“被裁员”这个事实没有变,但故事的“剧本”变了,主人公的心态、行为和最终的命运走向,可能就截然不同了。

会说话的人,首先就是一个会给自己讲“好故事”的人。他们有一种强大的能力,能从一堆生活的烂摊子里,提炼出积极的意义。

这方面最极致、最震撼人心的例子,莫过于南非前总统纳尔逊·曼德拉。他在罗本岛的监狱里被囚禁了整整27年,受尽了非人的折磨。1990年,当他走出监狱时,全世界都以为他会成为“复仇之神”,领导占人口多数的黑人,向曾经残酷压迫他们的白人进行清算。

但是,曼德拉没有。他给自己,也给整个南非,讲述了一个关于“宽恕与和解”的全新故事。他那句名言振聋发聩:“当我走出囚室,迈向通往自由的监狱大门时,我清楚地知道,如果我不能把痛苦和怨恨留在身后,那么我其实仍在狱中。”

他用这个无比宏大而慈悲的叙事,把自己27年的苦难,从一个“复仇的理由”,升华为一个“构建彩虹之国的基石”。他改写了自己和整个国家的命运脚本,避免了一场血流成河的内战。

我们普通人虽然没有这么波澜壮阔的人生,但这种“重写故事”的能力,同样适用于我们生活的方方面面。一次失恋,可以是你“被抛弃”的悲情故事,也可以是你“学会爱与成长”的励志故事。一次创业失败,可以是你“一败涂地”的终局,也可以是你“积累宝贵经验、准备东山再起”的开始。

在冲突中寻找出路

诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼在他的《思考,快与慢》中,提出了一个深刻影响世界的概念——“框架效应”(Framing Effect)。意思是,对于同一个问题,使用不同的“框架”(也就是不同的描述方式)来呈现,会极大地影响人们的决策。

会说话的人,都是天生的“框架大师”。他们懂得如何通过调整语言的“取景框”,来引导对方的感受和行为,从而达到“四两拨千斤”的效果。

晚清的大学士纪晓岚,就是这方面的一个活宝。有一次,乾隆皇帝不知道哪根筋搭错了,心血来潮,写了首诗,自我感觉极好,兴冲冲地拿给纪晓岚看,想听点彩虹屁。这可是个“送命题”。

纪晓岚看完诗,眉头紧锁,半天不说话。乾隆心里咯噔一下,不高兴地问:“怎么,爱卿觉得写得不好?”

纪晓岚这才抬起头,一脸“惊为天人”的表情说:“皇上,非也!是写得太好了!”

乾隆一听,乐了:“哦?那你说说,好在哪?”

纪晓岚指着其中一句诗说:“尤其是这一句,简直是神来之笔,光耀千古!微臣反复品味,觉得堪比李白杜甫!”

先把乾隆一顿猛夸,捧上了云端。然后,他话锋一转,叹了口气说:“只是……只是因为这一句实在太过出彩,光芒万丈,以至于把您诗里其他同样不错的句子,都给比下去了,显得有那么一点点不协调。这真是珠玉在前,瓦石难当啊!”

你听听这话!他把“你这首诗只有一句写得好,其他都是垃圾”这个残酷的事实,巧妙地“框架”成了“你有一句诗写得太牛了,以至于别的佳句都黯然失色”。他不仅没有批评,反而把乾隆捧到了一个前所未有的高度,同时又把“需要修改”的建议,不着痕迹地传递了出去。乾隆皇帝听完,龙心大悦,还真就兴致勃勃地回去修改了。

这种能力,在处理生活中更严肃的冲突时,就升级为了“关键对话”(Crucial Conversations)的能力。所谓“关键对话”,就是指那些结果重要、观点对立、情绪激烈的对话。比如,和伴侣谈论财务问题,和父母沟通养老选择,和朋友澄清一个重大的误会。

在关键对话中,普通人往往只有两种选择:对抗(吵架、冷战)或逃避(忍气吞声、假装没事)。而沟通高手,则致力于创造“共享观点库”,努力维持对话的安全感,找到“第三选择”。他们懂得用“对比说明”的框架来消除误会。比如,当伴侣指责你乱花钱时,你可以说:“我不是想为我的消费辩护,也不是想指责你太小气(消除对方的误解)。我只是希望我们能一起,找到一个既能保证储蓄,又能让我们享受生活的平衡点(阐明你的真实目的)。”

这种框架,能瞬间把一场“你对我错”的战争,变成一场“我们共同解决问题”的合作。

“苏格拉底式提问”与“富兰克林效应”

我们常常以为,沟通高手都是口若悬河的说服者。但实际上,最高级的沟通者,往往是“提问大师”和“示弱高手”。

古希腊哲学家苏格拉底,他从不直接给别人答案,而是通过一系列精巧的提问,引导对方自己发现思想的漏洞,最终得出结论。这就是著名的“苏格拉底式提问”。它不是盘问,而是一种充满好奇心的共同探索。当你和别人观点不一时,与其说“你这是错的,应该……”,不如试试提问:“你这么想,肯定有你的道理,能多跟我说说你的考量吗?”“如果我们按这个方向走,可能会遇到哪些挑战呢?” 这种方式,能让对方在没有防备的状态下,打开思路,也让你显得更谦逊、更有智慧。

而“富兰克林效应”则揭示了另一种反直觉的沟通智慧。这个故事,源自本杰明·富兰克林的自传。他在宾夕法尼亚州议会时,有一位非常有影响力的议员是他的死对头。富兰克林想改善和这个人的关系,但他没有去送礼,也没有去说好话,而是采取了一个出人意料的策略。

他打听到这位议员的私人图书馆里,收藏了一本非常稀有、珍贵的书。于是,富兰克林就给他写了一封非常诚恳、谦卑的信。信里,他表达了对这位议员学识的仰慕,然后说自己对那本书渴望已久,希望能借阅几天。

这位议员收到信后,虽然不喜欢富兰克林,但被人如此崇拜自己的品味,虚荣心得到了极大的满足。于是,他大方地把书借给了富兰克林。富兰克林一周后准时还书,并附上了一封热情洋溢的感谢信。

奇迹发生了。下一次在议会再开会时,这位议员竟然破天荒地主动过来跟富兰克林打招呼,两人聊得非常投机。从此以后,他们化敌为友。

这个故事背后的心理学原理,被称为“认知失调”。当这位议员帮助了富兰克林(行为)之后,他的大脑为了让自己的行为合理化,就会自动调整自己的认知:“我之所以会帮他,肯定是因为我觉得他这个人还不错嘛。”

这给我们的启示是:当你想要获得别人的好感时,除了主动对别人好,有时候,适当地、有分寸地请求对方帮一个小忙(尤其是能展现对方优势的忙),反而能更快地拉近你们之间的距离。这是一种“以退为进”的高级社交智慧。

你的语言,就是你世界的模样

奥地利哲学家路德维希·维特根斯坦,在他那本逻辑严密、思想深邃的《逻辑哲学论》的结尾,留下了一句诗意又充满哲理的话:“我语言的边界,就是我世界的边界。”

这句话,或许是对“会说话”的好处,最深刻、最浪漫的总结。

聊了这么长,从苏东坡的自我关怀,到林肯的“愤怒信”;从非暴力沟通的四步公式,到《心灵捕手》的共情疗愈;从曼德拉的叙事改命,到富兰克林的“借书”智慧……我们其实一直在反复印证维特根斯坦的这句话。

一个人的语言里,藏着他的思维模式、他的情绪地图、他看待世界的方式,以及他与这个世界互动的结果。当你的语言充满了抱怨、指责、评判和绝对化的词语(“总是”“从不”),你的世界大概率也是灰暗的、充满冲突的;当你的语言充满了理解、好奇、鼓励、幽默和善意,你的世界,自然也会变得明亮、温暖和充满可能。

学习“好好说话”,最终的目的,不是为了去讨好谁,也不是为了在言语上占谁的便宜,更不是为了戴上一副完美的面具。它的终极目的,是为了让我们自己活得更真实、更自由、更幸福。

它让我们有能力,去安抚自己内心的风暴,获得宁静。

它让我们有能力,去穿透人与人之间的隔阂,建立真正温暖的连接。

它让我们有能力,去重新讲述自己的人生故事,把生活的“一地鸡毛”,编织成一件温暖而独特的“故事毛毯”。

关于语言的修行,可能没有终点,但每一步都算数。它不需要你花钱报班,也不需要你背诵复杂的话术。它只需要你在每一次开口之前,多那么零点五秒的停顿,多那么一丝丝的自我觉察,多那么一丁点为对方着想的、刻在骨子里的善良。

而这一点点的改变,假以时日,终将汇聚成江海,彻底改变你人生的风水,拓宽你世界的边界,让你最终,成为那个自己想成为的、温和而有力量的人。