大家好,我是南沐,一家软件开发公司负责人

这句曾经在 Pi 币社区中被奉为圭臬的口号,如今已成为数千万参与者苦涩的自嘲。

截至2025年10月,这个曾经被誉为“全民挖矿奇迹”的项目,已然显露出其泡沫的本质。

一、漫长的等待Pi Network的故事,始于一个精心包装的“普惠金融”梦想。

2019年,斯坦福大学学者团队推出这个项目,以其独特的“手机零耗能挖矿”概念迅速吸引全球目光。

用户只需每日点击应用内的挖矿按钮,即可参与这场“数字淘金热”。

项目方承诺将构建一个真正去中心化的网络,并于2020年启动测试网。

借助极具诱惑力的邀请激励机制——邀请好友可获得额外收益,组建五人“安全圈”可提升三倍挖矿速率——该项目在短期内实现了用户量的指数级增长,特别是在东南亚地区取得了巨大成功。

然而,危机的征兆早已显现。

2021年底启动的封闭主网阶段,项目方以完善KYC(实名认证)系统为由不断推迟开放主网上线时间。

与此同时,全球多地出现用户个人信息在黑市被批量贩卖的情况,这些数据正源于该项目的KYC流程。

当项目最终在2025年2月启动开放主网后,剧情急转直下。

代币价格在短暂冲高后迅速崩盘,较最高点下跌超过90%,近180亿美元市值在八个月内蒸发殆尽。

二、模式解构深入分析该项目的商业模式,可以发现其本质上是传统资金盘玩法在区块链时代的变体。

1.增长引擎:社交裂变取代技术价值

该项目摒弃了传统区块链项目的技术门槛,独创的“点击即挖矿”模式实际上并不涉及任何真实的区块链网络维护。

其真正的增长秘诀在于多级分销设计:从基础的邀请奖励到团队长分红,构建了一个完整的激励体系。

正是这套体系,在六年内为项目积累了近5000万注册用户。

2.盈利真相:数据与代币的双重变现

项目团队的主要收入来源逐渐浮出水面:

一方面通过KYC流程收集用户敏感信息并进行非法变现;另一方面,团队持有的巨额代币份额在市场上进行有序抛售。

数据显示,核心团队钱包在价格高点累计套现超过10亿美元。

3.生态幻象:应用生态名存实亡

为营造繁荣假象,项目方宣称建立了完善的应用生态系统。然而调查发现,所谓的近万个DApp中,具有真实用户和交易量的应用寥寥无几。

多数应用仅为充数的“僵尸应用”,无法支撑其宣称的商业价值。

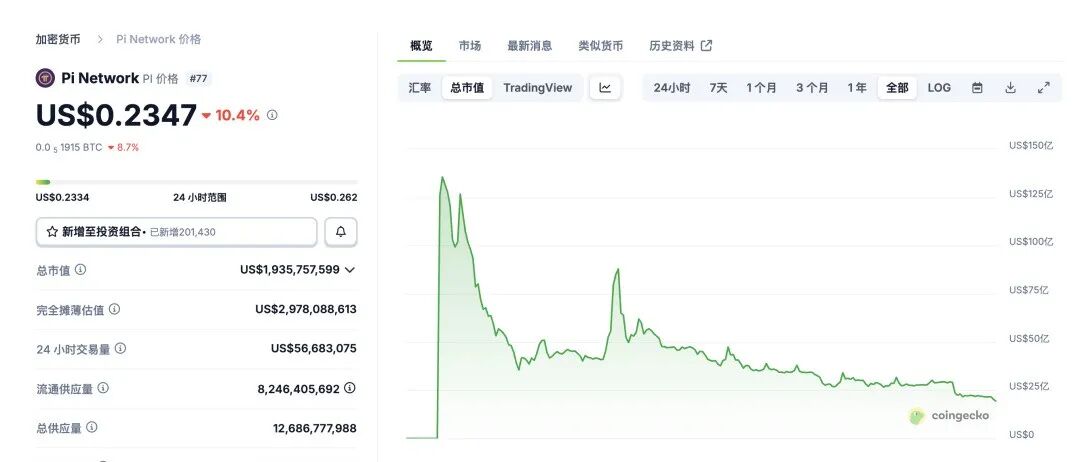

三、数据揭示从关键数据指标的变化中可以清晰看到这个泡沫的形成与破裂的完整轨迹。

时间节点

价格(美元)市值(亿美元)

流通量(亿枚)较峰值跌幅2025 年 2 月 20 日2.9820067.1--2025 年 5 月 12 日1.601127046.3%2025 年 10 月 7 日0.23719.08092.0%2025 年 10 月 8 日0.2419.28091.9%价格走势完整呈现了典型的投机性资产泡沫特征:开放主网后价格短暂冲高,随即进入持续下跌通道。

与此同时,代币流通量却在不断增加,市场供需严重失衡。

链上数据进一步揭示了不同参与者的行为差异:核心团队地址持续进行大规模资产转移和抛售,而中小持币者则在价格暴跌过程中遭受最大损失。

更值得注意的是,项目官方公布的活跃用户数据与链上真实活跃地址数存在巨大差距,显示出项目的实际 adoption 远低于宣传数字。

在技术与合规层面,该项目同样面临严峻挑战。

其采用的共识机制在实际性能上远低于主流公链,而全球范围内越来越多的监管机构已对其发出风险警示。

四、教训与反思

“当初用全部积蓄换取代币,现在只剩下一串无用的数字。”一位欧洲投资者的自述道出了全球众多参与者的处境。

目前,全球范围内已形成多个投资者维权组织,部分国家司法机构也开始对项目展开调查。然而,项目创始团队却陷入内部纠纷,互相推诿责任,使得投资者维权之路更加艰难。

这个案例给所有区块链投资者上了深刻的一课:当一项投资主要依靠营销话术和邀请激励来推动,而非真实的技术创新和应用价值时,其本质上很可能是一个精心设计的庞氏骗局。

如今,该项目的应用程序依然可以正常访问,那个熟悉的挖矿按钮仍然每日闪烁。

只是曾经狂热的参与者们渐渐明白,在投资的世界里,不存在轻轻一点就能实现的财富梦想,任何违背基本价值规律的项目,最终都难逃回归本质的命运。

这场持续六年的狂欢落幕,留给市场的不仅是蒸发的市值,更是对行业健康发展的深刻反思。

今天的分享就到这里了,如需了解软件定制开发、电商模式,欢迎来私信小编,一起探讨交流!

免责声明

本公司及小编郑重声明:不参与任何项目的运营与分析;不投资或参与任何项目;不收费推广任何项目;不做任何项目私下评估。请玩家勿扰,谨防上当受骗。

注:所有数据均基于互联网公开信息进行商业模式分析,不构成投资建议,小编不承担任何数据真实性责任。