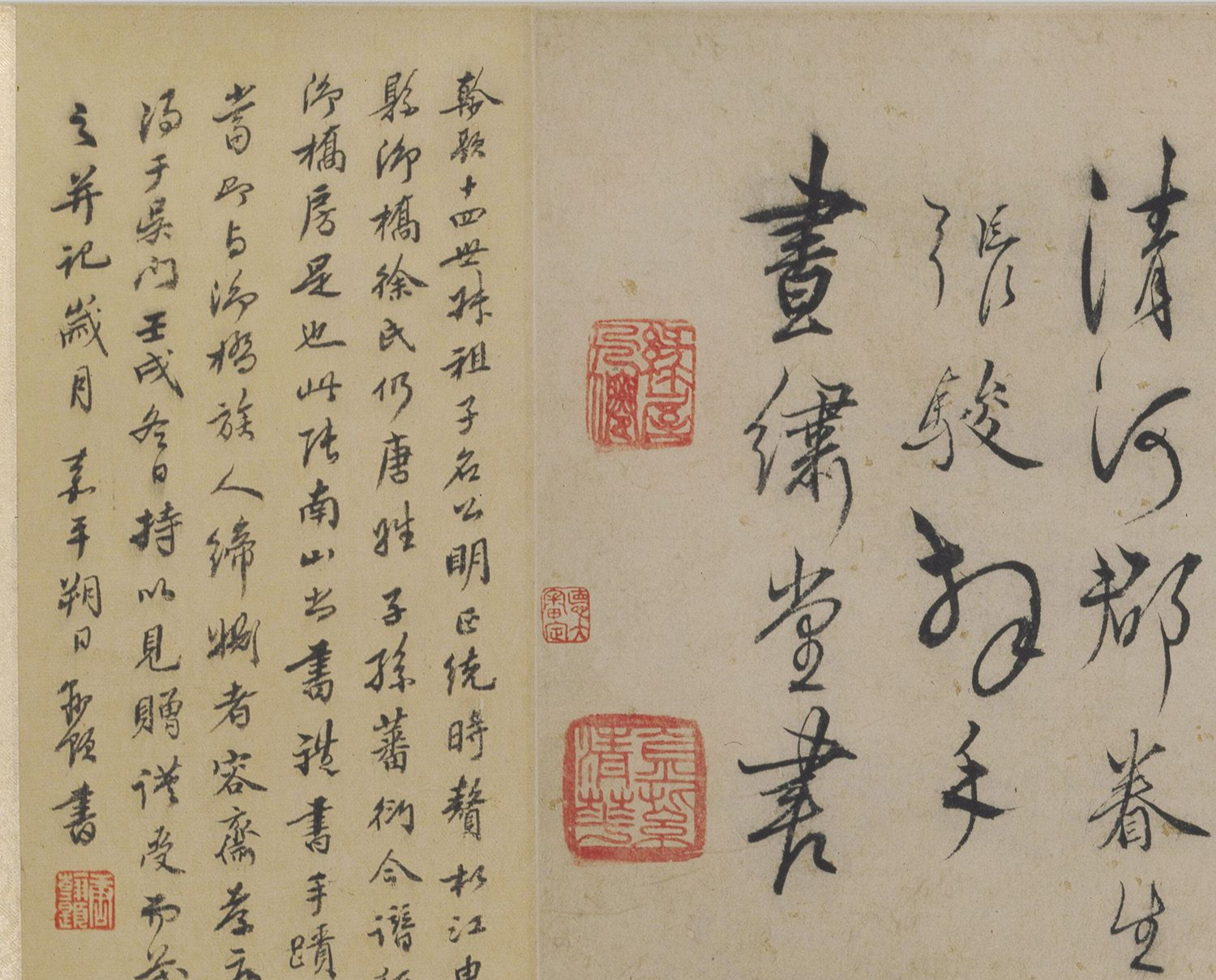

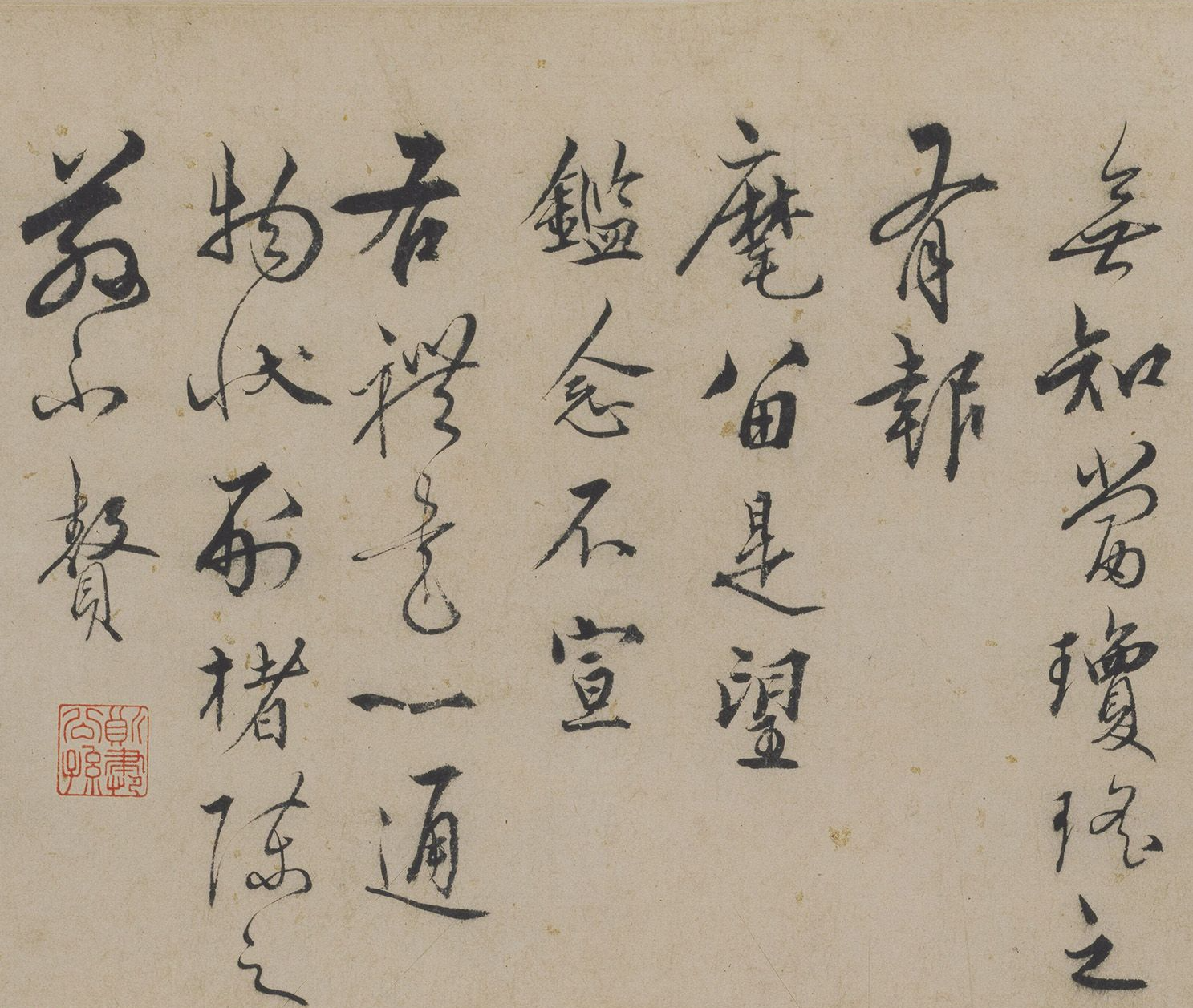

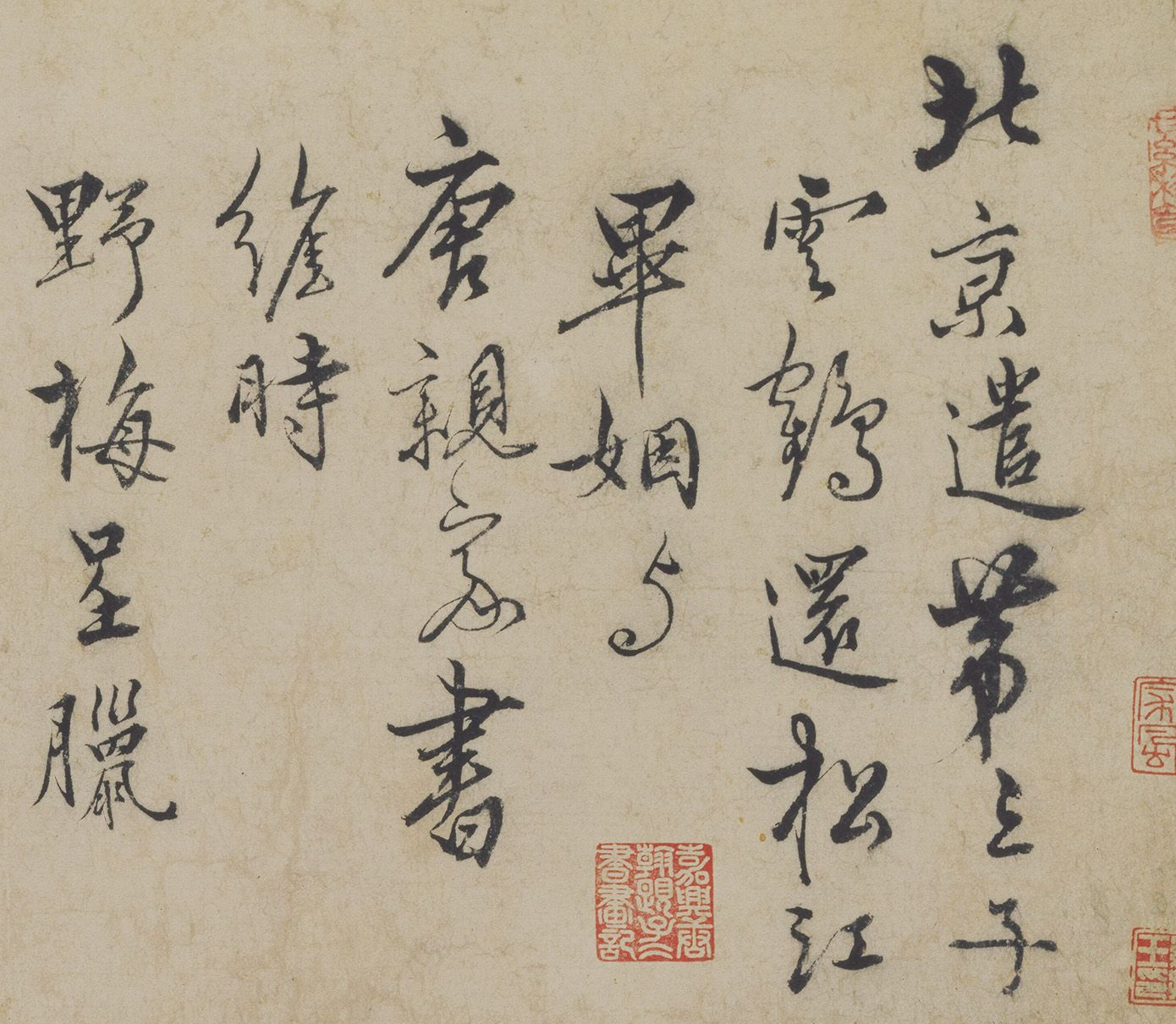

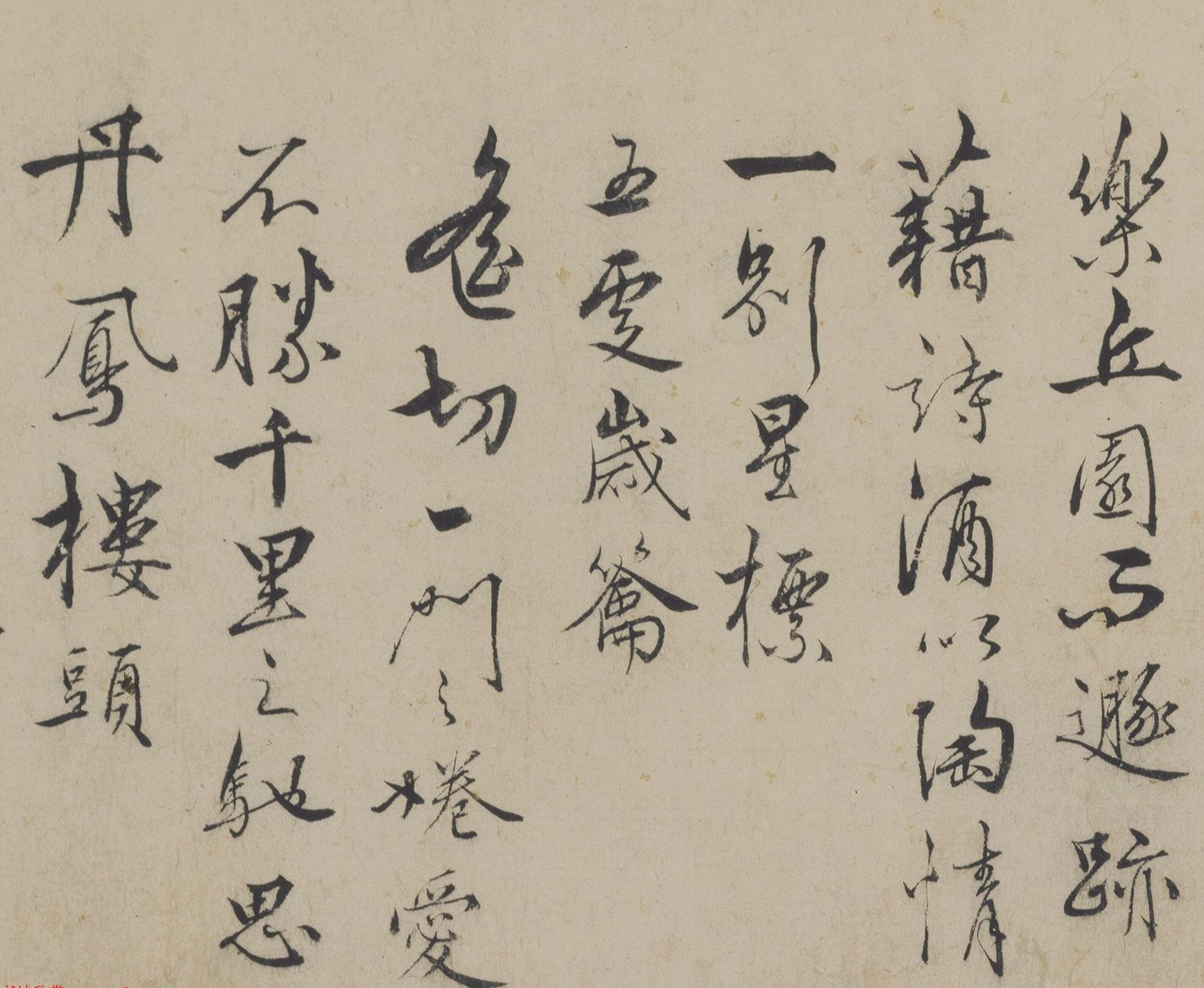

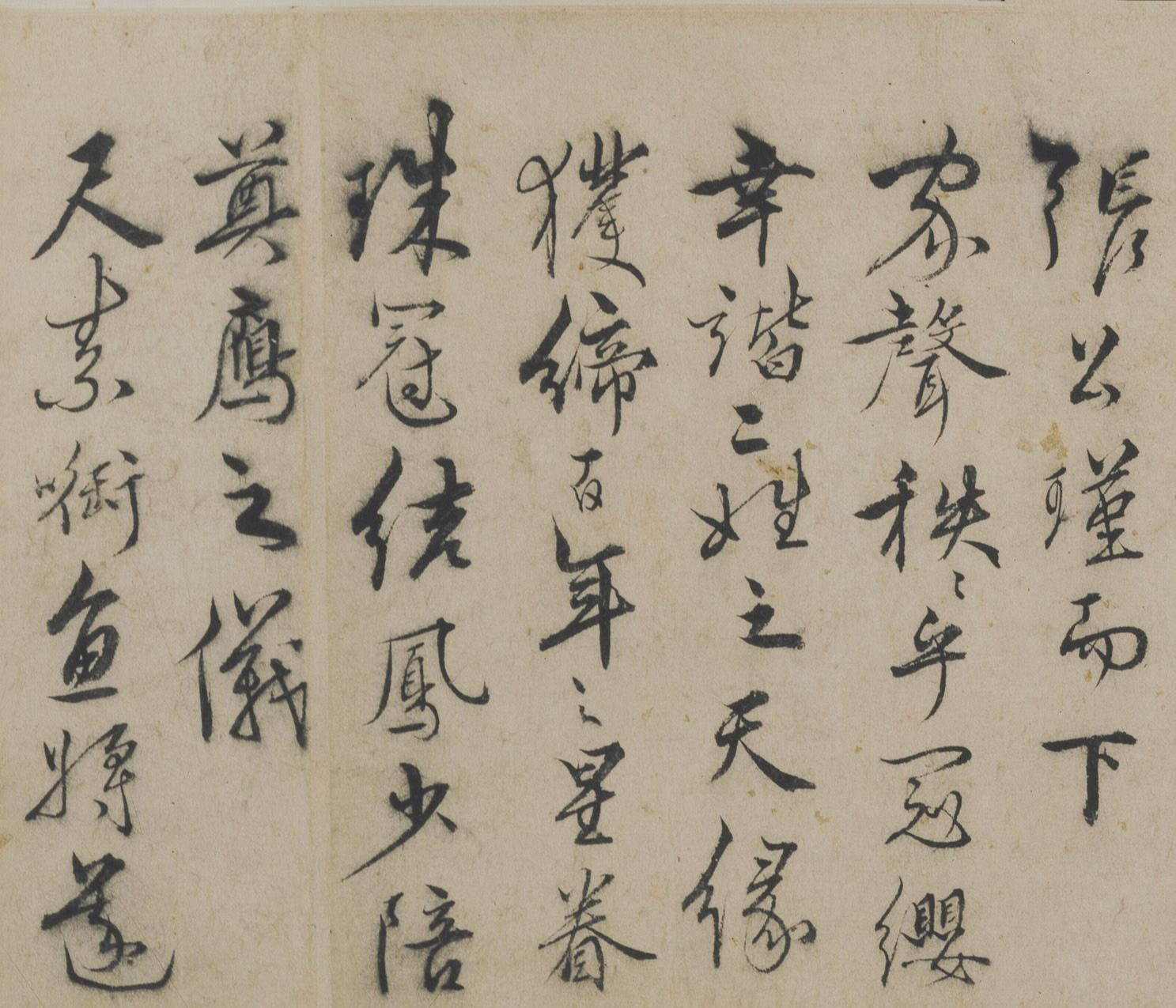

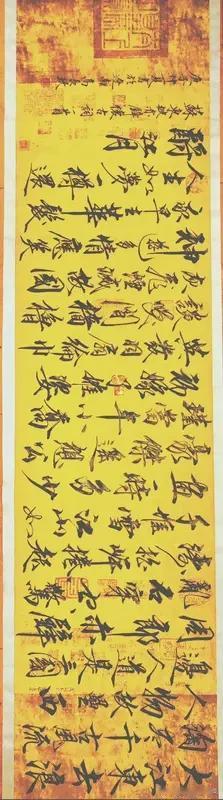

好,咱今天就聊聊查继佐的这幅草书长卷。诚如所言,初次于资料中瞥见这卷字时,我不禁怔愣片刻。那瞬间,思绪似被这字轻轻揪住,短暂失语,沉浸在初见的惊愕咱就说,你有没有这样的经历:看到一幅草书,龙飞凤舞,气势磅礴,感觉特别厉害,但仔细一看,哎呦,这写的到底是啥?一个字儿都认不全!心里直犯嘀咕,这好,到底好在哪儿呢?别急,今天咱们要聊的这幅明代张骏的草书《遣子毕姻札》卷,就是这种“看起来贼厉害,但需要内行看门道”的典型。咱们不扯那些有的没的历史故事,也不去扒张骏的生平八卦,就单纯地、实实在在地,像拆解一台精密仪器一样,把它在书法技法上的妙处,给你唠得明明白白。保证你看完这篇,再面对狂放的草书,心里能有个清晰的评判标准,知道该从哪儿“看”,从哪儿“品”。首先,咱们得弄明白,欣赏这种大草(狂草),最关键的是看什么?不是去抠一个个字认不认识,那是认字,不是欣赏书法。核心是看它的“势”,看整个作品扑面而来的那种节奏感和生命活力。张骏这卷《遣子毕姻札》,一打开,最抓人的就是它那股子“拧着劲儿”的力道和极其强烈的疏密对比。他的用笔,非常果敢,下笔很“狠”,但不是死力气,是一种充满弹性的“狠”。你看那些长线条,比如“撇”“捺”或者竖画,他不是平铺直叙地滑过去,而是在行笔过程中不断加入提、按、顿、挫,线条边缘呈现出一种“毛糙”却无比坚韧的质感,这叫“涩势”,好比船在逆水中行,虽然阻力大,但前进的力量感十足,笔力就蕴藏在这里面。光有力量还不够,高级的草书还得讲究“节奏”,就像音乐得有快慢强弱。张骏在这方面是个高手。他处理字的结构,我们称之为“结体”,那真是“胆大包天”。经常是某个部分极度收紧,挤成一团,形成一个“密不透风”的块面;紧接着,下一个部分或者下一个字,他突然把笔画甩出去,极度拉伸,形成一个“疏可走马”的空间。这种极度夸张的收放,在你眼前形成了强烈的视觉冲击,你的情绪会不自觉地被他牵着走,感受到一种跌宕起伏的韵律感。他不是在写字,简直是在用笔墨“跳舞”,每一个字都是一个舞姿,连贯起来就是一段精彩的舞蹈。聊完了整体的“势”和“节奏”,咱们再凑近点,看看张骏手里那支笔具体是怎么“跳舞”的,这里头的技巧可就更精妙了。你注意看他的笔画转折处,这是最能体现书家功力的地方。张骏在处理转折时,很少用简单的圆转带过(那会显得油滑),更多的是用一种“方折”的笔意,或者在圆转中暗含“顿笔”,显得特别有骨力,我们常说的“折钗股”那种感觉,坚韧而有弹性。同时,他非常善于使用“侧锋”。毛笔的笔尖是中锋,笔肚是侧锋。全用中锋,显得厚重但可能笨拙;全用侧锋,又容易轻浮。张骏能巧妙地结合,在保证线条力度的情况下,利用侧锋“刷”出一些飞白和扁平的笔触,增加了线条的丰富性和凌厉感。再说说章法,也就是整篇字的排布。这卷手札是信札,书写时比较随意,但也正因如此,更能看出张骏驾驭全局的本事。字与字之间,大小错落,欹正相生。有时候一行字写得特别密集,向下压迫,旁边一行可能就故意写得很疏朗,向上舒展,形成一种奇妙的平衡。行与行之间也不是井水不犯河水,而是相互呼应,相互揖让。你看那些偶尔窜出来的长竖或者特别夸张的笔画,常常是为了打破僵局,或者引导你的视线流向下一行。这种“计白当黑”的理念,他把空白处也当成了画面的一部分来经营,所以整篇看下来,虽然满纸云烟,动感十足,但重心稳当,一点也不觉得乱。分析了这么多技法,可能你会问:这些东西,对我们自己学习书法,有什么实际启发吗?太有了!张骏这卷草书,就像一个活的教科书,告诉我们,想把字写“活”,关键不在于把每个笔画写得多标准,而在于理解和运用这些内在的“关系”。比如,你临帖的时候,别光顾着描摹外形,要多体会:这一笔的“力度”是怎么出来的?是快是慢?是按下去还是提起来?这两个字挨得这么近,甚至笔画都缠在一起了,为什么看起来反而更舒服了?那个字为什么突然写得那么大,是为了和上面的小字形成对比吗?

我建议,如果你也在练习行草书,可以试着把张骏这种对“对比”的强调,用到你的日常练习中。专门做做训练:找几个字,故意把一部分写紧,一部分写松;一行字里,故意安排几个特别大的和几个特别小的。开始可能会觉得很别扭,不习惯,但坚持下去,你会慢慢发现,你手下字的姿态开始变得丰富起来,不再那么呆板了。记住,书法的高级感,往往就藏在这些看似“不平衡”的平衡里。张骏能玩得这么溜,背后是无数次的实践和对笔墨极强的控制力。咱们虽然未必能达到他的高度,但弄懂了这些门道,至少欣赏起来,心里有底了,眼光也自然就上去了。